世界最小の多細胞生物の発掘 4細胞で2億年間ハッピーな生きた化石“しあわせ藻”

私たちヒトのような複数の細胞から構成される多細胞生物は、単細胞生物から進化したと考えられています。このような単細胞生物から多細胞生物への転換は、さまざまな真核生物で起きたと推測されていますが、そのメカニズムは謎に包まれています。緑藻の群体性ボルボックス目は単細胞生物から多細胞生物の中間段階にあたる種が現存するため、単細胞生物から多細胞生物への転換を明らかにする格好の生物群(モデル生物群)です。

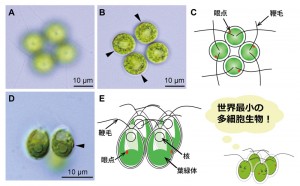

今回、東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻の新垣陽子大学院生(博士課程1年) と野崎久義准教授らの研究グループは、群体性ボルボックス目の中で4細胞性と最も細胞数が少なく、かつ約2億年前という最も初期に出現したシアワセモ(“しあわせ藻”[今回研究グループが命名]、学名 Tetrabaena socialis)を用いて、多細胞生物としての基本的な形の特徴を発見しました。シアワセモでは各細胞が個体の一部分として機能するために単細胞生物とは異なる細胞構造を持っていること、4細胞が統一のとれたきれいな四葉のクローバー型の配置を作りだすために発生の初期に娘細胞同士が原形質の架橋構造で連絡していることが明らかになりました。

4細胞の多細胞生物は現在知られているものの中で最も細胞数が少ないシンプルな多細胞生物で、群体性ボルボックス目が進化し始めた2億年前から存続している初期多細胞生物の “生きた化石” であるとも言えます。今後シアワセモを用いることによって、単細胞生物から多細胞生物への進化の過程を分子レベルで解明する研究の進展が期待されます。

論文情報

Yoko Arakaki, Hiroko Toyooka, Yuki Hamamura, Tetsuya Higashiyama, Akira Noga, Masafumi Hirono, Bradley J. S. C. Olson, Hisayoshi Nozaki,

“The Simplest Integrated Multicellular Organism Unveiled”,

PLOS ONE Online Edition: 2013/11/11 (Japan time), doi: 10.1371/journal.pone.0081641.

論文へのリンク