ガラス転移の構造的起源に新たな視点 過冷却液体における構造ゆらぎの発達

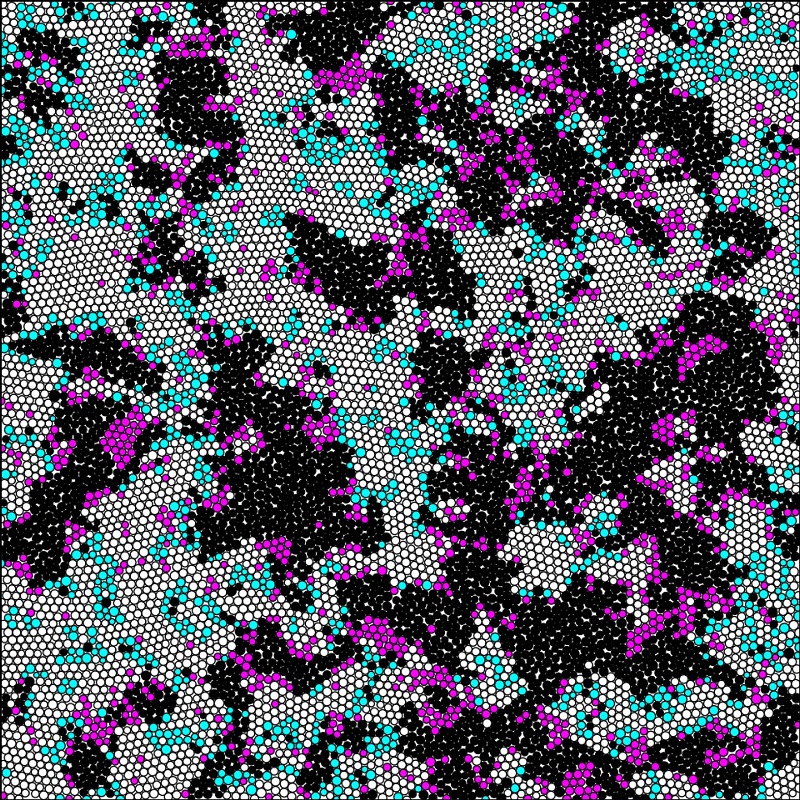

密度0.97における粒子の構造秩序と運動性の相関

白い粒子:低い運動性で高い秩序を示す粒子、黒い粒子:高い運動性で低い秩序を示す粒子、シアン色の粒子:低い運動性で低い秩序を示す粒子、マゼンダ色の粒子:高い運動性で高い秩序を示す粒子。

© 2015 John Russo, Hajime Tanaka.

東京大学生産技術研究所の田中肇教授、ジョン・ルッソ(John Russo)特任助教の研究グループは、ガラス転移という融点よりも低い温度で液体が固体に変わる現象には、液体の構造の中に生じるゆらぎの増大が重要な役割を担っていることをシミュレーションにより明らかにしました。本成果はガラス転移の起源に迫るばかりでなく、乱雑かつ均質と考えられてきた液体の構造の理解に新たな光を当てるものと期待されます。

通常、融点以下の温度で液体は固体に変わります。しかし、融点以下でも液体のままで存在し、さらに冷却(過冷却)するとついには固体化するガラス転移という現象が存在します。ガラス転移の物理的起源は、長年の研究にも関わらず、未解明のまま難問として残っています。1つの有力な機構として、液体の中になんらかの構造が発達し、その大きさの増大が液体粒子の遅いダイナミクスを引き起こし、ガラス転移につながるという考え方があります。

ガラス転移を示す液体中の構造は明らかな秩序を持たないため、そのような構造のゆらぎを検出することは困難と考えられていましたが、最近新しい方法が提案されました。この方法は、液体の構造の種類に依存せず、遅いダイナミクスの鍵となる構造の大きさを普遍的に抽出できる方法として大きな注目を集めています。

同研究グループは、実はこの方法では2つの液体粒子の距離の関係しか取り出せず、ガラス転移に重要な2つ以上の粒子間の相関(多体相関)を見ることができないこと、また、どんな力を加えても変形しない円盤型の粒子からなる液体(剛体円盤液体)においては、この方法で抽出不可能な六方格子的な方向秩序が液体のダイナミクスを支配していることを明らかにしました。

「この成果は、ガラス転移に伴う遅いダイナミクスの起源が、液体の多体相関にもとづく構造化にあるという同研究グループが主張してきたガラス転移のメカニズムを強く示唆するだけでなく、これまで乱雑かつ均質と考えられてき液体の構造の理解に新たな視点を提供し、過冷却状態にある液体についてより深い理解をもたらすものと考えています」と田中教授は話します。

プレスリリース [PDF]

論文情報

, "Assessing the role of static lengthscales behind glassy dynamics in polydisperse hard disks", Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America Online Edition: 2015/5/18 (Japan time), doi:10.1073/pnas.1501911112.

論文へのリンク(掲載誌)