長期宇宙環境飼育がメダカの遺伝子に及ぼす影響 宇宙ステーションで長期飼育したメダカのストレス応答

東京大学大学院新領域創成科学研究科の三谷啓志教授を中心とする研究グループは、宇宙ステーション「きぼう」で2ヶ月間飼育したメダカの遺伝子の発現について解析したところ、宇宙で飼育されたメダカの多くの臓器において共通して変化するストレス遺伝子が見つかり、水の中の魚でも哺乳類と同様のストレス応答が宇宙環境で生じていることが分かりました。

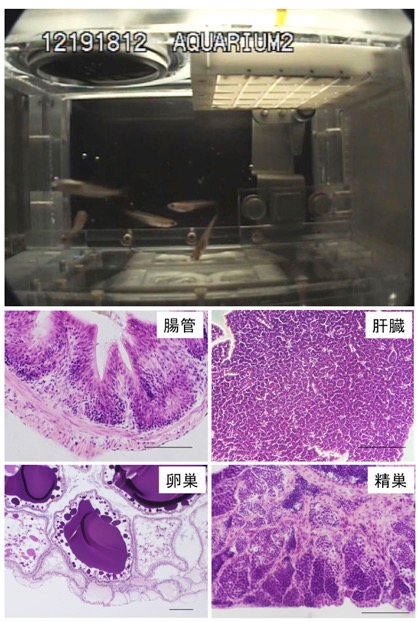

長期間の宇宙滞在は、人体に様々な肉体的、精神的な健康障害を与えることが知られています。これらを克服することは月や火星への長期宇宙探査飛行にとって大きな課題です。2012年に東京工業大学の工藤明教授のグループが実施したメダカ宇宙実験(Medaka Osteoclast)では、JAXAが開発した水棲生物実験装置を用いて、幼魚16匹を宇宙で飼育して、これら幼魚を宇宙飛行士と見立てて、宇宙環境下での骨代謝を研究する約2ヶ月間の実験が実施され、宇宙飛行士と同様にメダカでも骨量減少が観察され、骨を破壊する細胞の活性化が明らかにされました。しかし、これらのメダカの臓器における遺伝子発現はまだ未解明でした。

今回、研究グループは、上述の実験に用いられたメダカの6種類の臓器(脳、眼、肝臓、腸、精巣、卵巣)の遺伝子発現を、国内のメダカ研究者と共同して網羅的に解析しました。宇宙飼育下では、腸と精巣・卵巣では遺伝子の発現が顕著に変化していました。一方、脳や眼では遺伝子の変化が小さいことが分かったほか、多くの臓器において宇宙飼育で共通して発現が変化する遺伝子が10個見つかりました。これらの遺伝子にはヒトにおいて免疫や酸化ストレスに関わることが報告されている遺伝子が複数含まれており、メダカとヒトが宇宙環境に適応する時のストレス応答の共通性が示唆されます。今回の実験は未成熟なメダカを宇宙環境で成長・成熟させた実験ですが、将来、宇宙環境で生まれたメダカを用いた同様の遺伝子解析研究や、さらに宇宙環境で生まれたメダカが地上に帰還した後にその子孫にどのような遺伝的影響がみられるのかを調べる実験も計画されています。

「今回は、宇宙で飼育された魚を使って臓器間の遺伝子の発現の違いを大規模に比較した初めての研究です」と三谷教授は説明します。「今後、メダカを題材に、宇宙環境が生物にどのような生理的ストレスを与え、そのストレスに対して生物の体がいかに応答するのかが解明されることによって、宇宙飛行士が長期間にわたって健康に宇宙滞在できる技術の開発・実現につながると期待されます」と続けます。

論文情報

, "Histological and Transcriptomic Analysis of Adult Japanese Medaka Sampled Onboard the International Space Station", PLOS ONE Online Edition: 2015/10/02 (Japan time), doi:10.1371/journal.pone.0138799.

論文へのリンク(掲載誌)

関連リンク

大学院新領域創成科学研究科研究科先端生命科学専攻 動物生殖システム分野