東京スカイツリーの高さほどの氷が大規模に南極で過去に崩壊 温暖化した大気と海が崩壊の原因であることを解明

ロス海の氷床拡大期と現在のロス海棚氷の様子

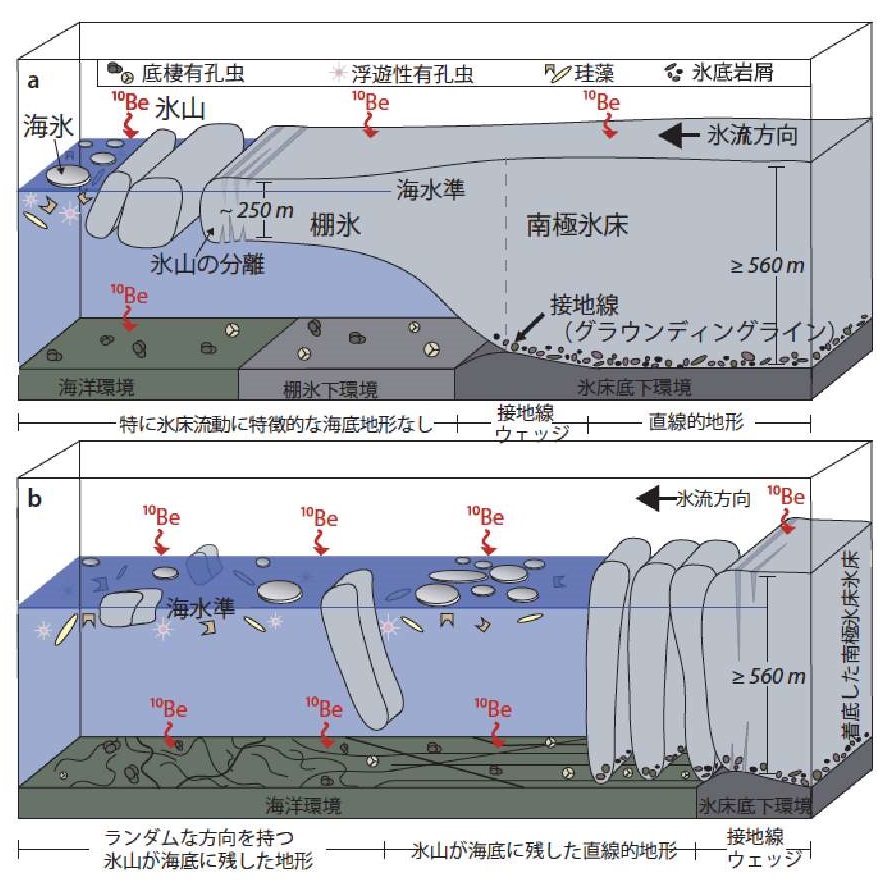

棚氷の存在で、上流に位置する南極氷床の流動が抑えられていましたが、棚氷の崩壊後は流動速度が上がりました。また、海底地形や海洋への宇宙線によって作られる核種やプランクトンの蓄積などとしてその証拠が残ります。

© 2016 横山祐典

東京大学大気海洋研究所の横山祐典教授らの研究グループは、世界最大の氷床流出地域である南極ロス海周辺の氷が、縄文時代にあたる5000年前の時期に大崩壊を起こしたことを見出しました。特に氷床の安定性を作用する、氷床と海洋の間に存在する棚氷と呼ばれる氷の挙動についての過去の変化を世界で初めて明らかにしました。

南極氷床の変化についての研究は、世界的な海面上昇を引き起こすなどするために重要です。しかし、データの採取が困難なことや一般的に過去の氷床を復元するために用いられる化学的手法が使えないことなどから、理解が遅れています。

今回、研究グループは新たな海底地形データを米国の調査船を用いて採取し、地球に降り注ぐ宇宙線によって作られる化学物質を利用する新手法により試料の分析をしました。その結果、これまで考えられていたよりも、10,000年以上も遅れた約5,000年前にロス海周辺の氷が極めて大規模かつ1,500年以内という短期間に崩壊したことを明らかにしました。また、このデータを海洋/棚氷モデルの計算結果と比較した結果、温暖な海水がロス海に侵入してきたことが、棚氷が崩壊する重要な原因であったことがわかりました。また崩壊した棚氷の大きさは、北海道の3倍以上におよび、東京スカイツリーの高さほどの氷山を流出させたことを見出しました。

「この時期に周囲の氷に閉じ込められた気温のデータや氷の表面がとけた証拠が米国の研究グループによって報告されています。今回の結果と合わせて考えた場合、温暖化に伴って、暖かい大気と海水が世界最大のロス棚氷を不安定化させる可能性があるということがわかりました」と横山教授は話します。「今回の成果は、現在まさに進行中である、南極周辺海域の温暖化により、南極氷床を安定させている棚氷の変動や、海底に着底している西南極氷床の将来についての理解を深めることにつながります」と続けます。

本成果は、海洋研究開発機構や米国ライス大学及びカリフォルニア大学と共同で行われたものです。

論文情報

, "Widespread collapse of the Ross Ice Shelf during the late Holocene", PNAS Online Edition: 2016/2/16 (Japan time), doi:10.1073/pnas.1516908113.

論文へのリンク(掲載誌)