壁は結晶の形成にどのような影響を与えるか? 壁面からの単結晶形成に新しい視点

東京大学生産技術研究所の田中肇教授、同工学系研究科の荒井俊人助教(研究当時、同大学院生)らの研究グループは、基板などの平面(壁面)から単結晶(単一のドメインからなる結晶)を育てるために必要な要因を実験と数値シミュレーションにより明らかにしました。本成果は基板と液体の構造の相性が、単結晶形成にどのような役割を示すかを示したもので、壁面からの単結晶形成に有用な指針となると期待されます。

単結晶の形成は、フォトニック結晶(電子を散乱する半導体のように光を散乱する光の波長程度の周期構造)の形成などへの応用が期待されているコロイド結晶(ミクロン程度の固体粒子が液体に分散したもの)に限らず、タンパク質などの結晶成長や機能の発現と密接に関係しており、応用上も重要です。しかし、単結晶が作られる機構については、これまで液体の構造と結晶の構造のかかわりなどの微視的な視点に基づく理解が欠如していました。

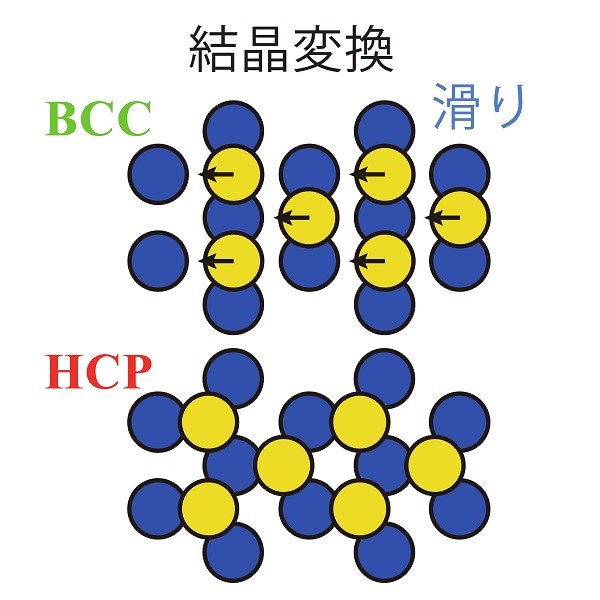

こうした状況の中、研究グループは、荷電コロイドを一つの実験材料として用いて、全粒子の一つ一つの振る舞いを直接追いかけることにより、平坦な壁面から単結晶が作られる過程を観察するとともに、数値シミュレーションと比較することで、液体中の方向秩序(一つの粒子の周りの粒子配置の規則性)と壁面に作られる結晶の構造の相性、さらには、平坦な壁面の傍で好まれる液体の粒子配置と、液体中に形成される方向性秩序の整合性が重要な役割を示すことを明らかにしました。さらに、単結晶が作られやすくなる条件と反対に多結晶的な結晶が作られやすくなる条件も見出しました。

「これまで、液体の局所的な構造化が結晶核形成にどのような役割を果たすかについては十分な理解がされていませんでした。今回の研究は、液体自身の局所的な構造化と壁面がもたらす液体の密度の変調がうまく整合すると欠陥の少ない単結晶が形成されることを示しています」と田中教授は説明します。「この知見が、コロイドのフォトニック結晶の形成やタンパク質の良質な結晶成長に役立てば」と期待を寄せます。

論文情報

, "Surface-assisted single-crystal formation of charged colloids", Nature Physics Online Edition: 2017/02/21 1:00 (Japan time), doi:10.1038/nphys4034.

論文へのリンク(掲載誌)