肥満症の治療に期待される新規標的NFIAを同定 「エネルギー消費の促進」に基づく新規治療につながる可能性

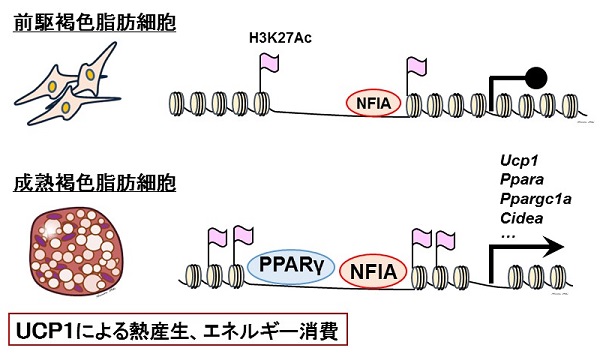

本研究の概念図

本研究で同定された褐色脂肪組織の新規主要制御因子NFIAは、脂肪細胞分化のマスター転写因子PPARγに先行してDNAへ結合し、かつPPARγの結合を促進することで褐色脂肪の遺伝子プログラムを活性化する。

© 2017 Yuta Hiraike and Hironori Waki.

東京大学大学院医学系研究科の門脇孝教授、山内敏正准教授、脇裕典特任准教授、平池勇雄特任研究員らの研究グループは、熱産生を行う褐色脂肪組織の新規主要制御因子を同定しました。本成果は、肥満症、メタボリックシンドローム、肥満2型糖尿病の新しい治療につながると期待されます。

近年、エネルギーの貯蔵を担う「白色脂肪組織」以外に、細胞が使うエネルギーを生産する細胞内小器官であるミトコンドリアにおけるUCP1というタンパク質による熱産生を介してエネルギーを消費する「褐色脂肪組織」がヒト成人にも存在することが分かってきました。既に肥満の度合いと褐色脂肪組織の活性が負に相関すること、加齢に伴い褐色脂肪組織の活性が低下することが報告されており、褐色脂肪組織の数や働きを高めることが肥満症の新しい治療法につながり得るとして期待されています。

研究グループはマウス褐色・白色脂肪組織におけるDNA上の「オープンクロマチン領域」の網羅的解析から、褐色脂肪の新規制御因子として転写因子NFIAを同定しました。脂肪細胞においてはこれまで、PPARγと呼ばれる転写因子がその分化に必要十分であり、脂肪細胞分化の「マスター転写因子」と考えられていました。研究グループは、NFIAがPPARγに先行してDNAへ結合し、かつPPARγのDNAへの結合を促進することで、NFIAとPPARγが協調的に褐色脂肪の遺伝子プログラムを活性化することを見出しました。すなわち、褐色脂肪特異的な遺伝子プログラムの活性化はPPARγのみでは達成できず、NFIAの存在が必須であると考えられました。

NFIAを欠損させたマウスの褐色脂肪組織では褐色脂肪の遺伝子プログラムが著しく障害されていた一方、筋肉や白色脂肪の前駆細胞にNFIAを導入すると褐色脂肪の遺伝子プログラムが活性化されました。更に、ヒト成人の褐色脂肪組織でも白色脂肪組織と比較してNFIA遺伝子が高発現していました。

この結果は、NFIAの働きを高めることで「エネルギー摂取の抑制」ではなく「エネルギー消費の促進」に基づく肥満症、メタボリックシンドローム、肥満2型糖尿病の新しい治療につながる可能性があると期待されます。

「現在、肥満症の治療は食事療法や運動療法といった生活習慣の改善が主体です。また現存する肥満症の薬物治療及び外科治療はすべて、エネルギー摂取の抑制という考え方に基づく治療法です」と門脇教授は説明します。「この研究のゴールはNFIAの制御を介して褐色脂肪組織を活性化することで、エネルギー消費の促進に基づく肥満症の新しい治療法を開発することです。今後も全力で研究を進めて行きます。」

論文情報

, "NFIA co-localizes with PPARγ and transcriptionally controls the brown fat gene program", Nature Cell Biology Online Edition: 2017/08/15 (Japan time), doi:10.1038/ncb3590.

論文へのリンク(掲載誌)