光触媒の新世界 市場との対話が生んだブレークスルー

酸化チタン光触媒を応用した製品を、日常生活でよく見かけるようになりました。光のエネルギーで水を分解するというごく単純な反応は、驚くほど多くの応用を生み出し、学問・産業の両面で大きな花を咲かせています。東京大学の本多健一名誉教授と藤嶋昭特別栄誉教授から始まった研究は、工学系研究科の橋本和仁教授に引き継がれ、なお発展を続けています。

本多・藤嶋効果の発見

酸化チタン(TiO2)に光を照射すると、そのエネルギーによって水が水素と酸素に分解される――。当時大学院生であった藤嶋昭氏が、本多健一助教授の指導の下、実験中偶然にこの作用を見出したのが、酸化チタン光触媒の半世紀に亘る物語の始まりです。

「光触媒」とは、光のエネルギーによって、化学反応を促進する物質全体を指します。そのうち、酸化チタンとその関連物質の研究は他を圧して進み、酸化チタンは唯一産業的に用いられている光触媒です。

この発見は1972年にNature誌に発表され、今では発見者の名を取って「本多・藤嶋効果」と呼ばれます。白ペンキなど、身近に用いられる酸化チタンにこうした作用があったことは、当時大きな驚きをもって迎えられました。藤嶋氏の学位審査では、「こんな怪しげなことを発表していいのか」という声さえ上がったといいます。

しかし藤嶋博士は、この光触媒の可能性を誰よりも強く感じており、学生の身で自ら特許を取得していました。工学系研究科応用化学専攻の橋本和仁教授はこれについて、「藤嶋先生が最初から産業という方向を強く意識していたことは、まさに画期的でした」と語ります。

光触媒が再び脚光を浴びたのは、第二次石油危機の1980年頃でした。有機物の入った水に酸化チタン粉末をいれ、光を当てるだけで有機物が分解し、また水から水素ガスが得られるため、重要なエネルギー源として期待されたのです。ただしこの酸化チタン光触媒は、太陽光エネルギーのうち紫外線のみを用いるものであるため、大量のエネルギーを取り出すには至りませんでした。

酸化チタンの作用

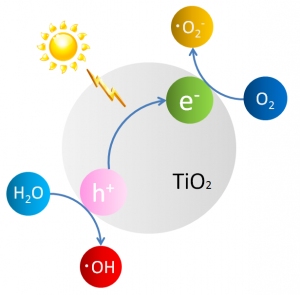

酸化チタンの作用は、まず酸化チタンに光が当たって電子が励起(エネルギーの高い状態)され、この電子が他の分子に結合してこれを還元、電子が励起された跡の正電荷を持った「穴」(正孔)が分子から電子を奪って酸化する過程です。空気中や水中でこの反応を行うと、酸素が電子と、水分子が正孔と反応するといずれも活性酸素を生じ、これはアルコールや植物の葉さらにゴキブリまでも酸化し、二酸化炭素にまでも分解する作用を持ちます(図1)。

そこでこの反応性を利用して、汚染水や大気の浄化を行おうという研究が1980年代の中頃から熱心に行われましたが、大量の水や大気を処理することはできず、研究は行き詰まりました。

転機

転機が訪れたのは、1989年のことでした。藤嶋研究室に着任した橋本講師(当時)が、東大の黄ばんだトイレの便器を眺めていた時、酸化チタン光触媒がゴキブリを分解できるなら、黄ばみの原因菌も分解できるのではないかとひらめいたのです。「エネルギーならば大量に発生させないと意味がありませんが、汚れ落としならば微量の物質を分解できるだけで十分意味がある。これは、大きな発想の転換でした」と橋本教授は振り返ります。

早速、つてをたどってTOTO株式会社(当時:東陶機器株式会社)との共同研究が開始されましたが、当初は苦労もありました。「当時はまだ、大学が企業と組んで研究することに、非常に抵抗が強かった時代。まして便器の黄ばみの研究を東大で行うとはいえず、土日にこっそり集まって実験をしたものです」。

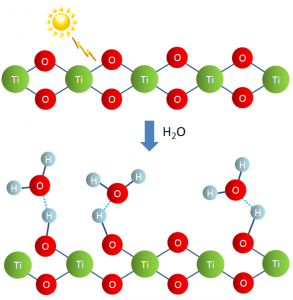

この共同研究の中で見つかったのが「超親水性」という現象でした。酸化チタン光触媒をコーティングした表面は、極めて水になじみやすくなり、水をかけても薄い膜となって流れてゆきます(図2)。これは学術的に新規な現象であり、1997年やはりNature誌に掲載されました。

これは、光触媒の効果によって油汚れが分解されること、また酸化チタンの酸素が光照射によって抜け落ち、これが水分子と反応して水酸基を作ることにより、表面と水分のなじみがよくなることによります。これによって汚れは洗い流され、長時間自己浄化効果が持続します(図3)。

酸化チタン光触媒によるコーティングは、米国テキサス州ダラスのドームスタジアムの屋根や六本木の東京ミッドタウンの吹き抜けガラス天井、など、世界中で生かされています。最近では、東京駅八重洲口のグランルーフにも採用されました(図4)。「東京の新しい顔といえる場所に、自分たちの生んだものが使われたのはやはり嬉しいですね」と、橋本教授は笑顔を見せます。

可視光利用という悲願

これまでの酸化チタン光触媒の難点は、太陽光線のうち紫外線のエネルギーしか使えないため、屋外など強い紫外線の当たる場所でしか、その性能が発揮できないという点です。可視光線のエネルギーが利用できれば、酸化チタン光触媒の応用にとって革命となります。

2007年、橋本教授を中心に関連企業が参加してできた新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)プロジェクトは、この点に取り組んで大きな成果を挙げました。このプロジェクトでは、可視光による活性を従来の10倍以上に高めるという、極めて野心的な目標が掲げられました。光の弱い室内で酸化チタン光触媒を使うためには、これだけの活性が必要という調査結果から導き出された数字であり、最初からマーケットを強く意識した目標設定でした。

「ある意味でこれは、科学者として、してはいけない約束だったかもしれない。ブレークスルーは狙って生み出せるものではないのに、それをすると言ってしまったのだから」。

それまでは、エネルギーの低い可視光でも反応できるよう、酸化チタンに窒素などを加え(ドープ)、正孔を生じさせやすくするという考え方が主流でした。しかしこの方法では、できる正孔の酸化力が低く、その移動度(周りの電子が正孔に落ち込み、見かけ上正孔が移動していく速度)も小さくなるため、結局反応効率も上がりませんでした。酸化チタンの高い酸化力を保持したまま、可視光の利用を可能にするには、小手先の改善ではなく、全く新しい原理が必要でした。

同時進行で市場を目指す

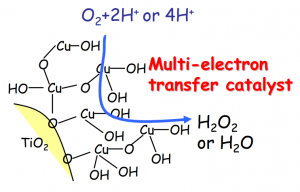

その解決策は、酸化チタンの表面に、鉄あるいは銅イオンから成る「助触媒」を付着させる方法でした。こうすると、酸化チタンから助触媒へ電子が直接励起される「光誘起界面電子移動」が起き、エネルギーの低い可視光でも十分利用が可能になります。また、この助触媒は2つの電子を受け取って酸素を還元でき、この段階の反応効率をも大いに高めます。この2つの効果の合わせ技により、従来の10倍以上の反応効率を実現したのです(図5)。

「当初はクロムを用いてこの現象を見つけましたが、産業応用を考えると毒性のあるクロムは使えない。様々な実験データの中から類推し、詰めていって鉄や銅にたどり着きました。ノイズの中から必要な情報を拾い出すのも、研究者の重要な能力です」と橋本教授は言います。

このプロジェクトの特筆すべき点は、その応用展開の速さです。基礎研究と同時進行で、企業でのパイロット生産が進められ、1年で応用の見通しが、3年で産業展開が図られました。長い道のりを歩んできた酸化チタン光触媒は、橋本教授の強いリーダーシップのもと、ここに来て加速度的な進展を遂げています。

「新しい光触媒は、紫外線を含まない蛍光灯の光を照射するだけで、感染性ウイルスを大幅に不活化させます。すでに空港や病院などで検証試験が行われ、優れた抗菌・脱臭作用が確認されています。2014年中にこの新しい光触媒を利用したフィルムやペンキ、ガラスなどが製品化され市場に出る予定です」。

今後この新しい光触媒は、室内の揮発性有機化合物やアレルゲンの除去、壁紙や床材、空気清浄機などへの応用が期待されています。「市場との対話」から生まれた新たな光触媒は、今後も産学連携の良きモデルとなりそうです。

取材・文:佐藤健太郎(サイエンスライター)

取材協力

橋本和仁教授