地球の中身をのぞく 素粒子が拓く新しい地球科学

大地の中で、実際には何が起きているのか--。これまで間接的な観測に基づく仮説でしか語られなかった火山や地球の内側を、素粒子を使って透視撮影する研究が進んでいます。人類が初めて目にする地球の「レントゲン写真」には、一体何が写っているのでしょうか。

発想の転換が生んだ火山のミュオグラフィ

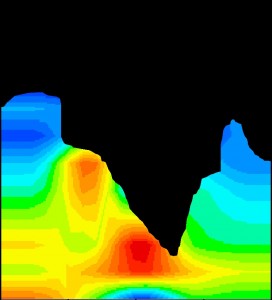

東京大学地震研究所高エネルギー素粒子地球物理学研究センターの田中宏幸教授が2007年に発表した浅間山の写真は、世界中の科学者を驚かせました。肉眼では見ることのできない活火山の火口底より下の画像だったからです(図1)。この撮影を可能にしたのは、90年代に東京大学で考案された「火山のミュオグラフィ」でした。

ミュオグラフィとは、一次宇宙線が地球大気に衝突することで大量に発生するミュー粒子という素粒子を用いた透視撮影技術です。ミュー粒子は、数kmの岩盤さえ通り抜ける高い透過力を持っていますが、非常に高密度の物質の中では、ひしめき合う原子核に邪魔をされ、通過できるミュー粒子の個数が減ってしまいます。この性質を利用して、ミュー粒子の飛来した方向と数を検出することで、ちょうどレントゲン写真のように巨大物体内部の密度分布を調べられます。

ミュオグラフィの原理は1950年代から知られ、遺跡調査や資源探査に用いられてきました。しかし、従来のミュオグラフィでは上空から注ぐミュー粒子を捉えるため検出器を対象の真下に設置しており、そのまま火山へ応用することはできませんでした。

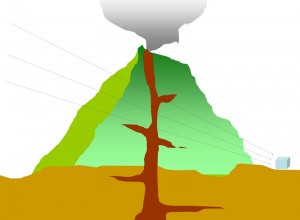

1995年に、世界で初めて火山ミュオグラフィを考案したのは、ミュー粒子の応用研究で数々の功績をあげていた東京大学大学院理学系研究科の永嶺謙忠教授でした。永嶺教授は、あらゆる方向から飛来する宇宙線のうち、水平に入射するものから生成されるミュー粒子を、山の麓に置いた検出器で捉えれば、火山の横からの透視像が得られると気付いたのです(図2)。当時学生だった田中教授はこのアイデアに興味を持ち、火山のミュオグラフィに取り組み始めます。

火山のミュオグラフィを実証するまでの10年間

しかし、この画期的なアイデアが実現されるには、21世紀の技術革新を待たなければなりませんでした。最初の課題は、検出器を観測対象に近づけることでした。対象から遠いとノイズが増え、透視像を得るのが難しくなります。「90年代に使用していたのは加速器用の素粒子検出器でした。電気も道もない火山に近づけるのは難しかったんです」と田中教授は話します。「そこで、粒子が通過すると写真乾板が感光して飛跡を記録する原子核乾板に目をつけました」。ちょうど、名古屋大学の素粒子実験グループが、原子核乾板の超高速自動読み取り機を開発した頃でした。この研究開発によって、一度の撮影で100万以上のミュー粒子の飛跡を一つ一つ人の目で数えなければならない原子核乾板の使いづらさが一気に解決されます。名古屋大学と組む事で、浅間山観測に原子核乾板が導入できるようになり、2006年ついに世界で初めて、田中教授らは火山のミュオグラフィに成功したのです。

しかし同時に次の課題が現れました。回収・現像・読み取りの作業が必要な原子核乾板は、時々刻々と変化する火山のモニタリングには向きません。火山のダイナミクスの解明には、リアルタイムの観測が役立つはずです。そこで「原子核乾板の次なるフェーズとして、加速器の方式に戻ったのです」と田中教授。成功の鍵となったのは、FPGA(field-programmable gate array)という書き換え可能な集積回路でした。素粒子の入射を電気信号として処理する従来の加速器用検出器と全く同様の動作を、小さいチップ一つで、しかも、少ない消費電力で実行できるのです。田中教授らのグループは、高エネルギー加速器研究機構のグループとともに新たに開発した大容量FPGAでオンライン観測システムを構築し、火山付近に検出器を設置したまま遠隔操作で撮影を続けることを可能にしました。

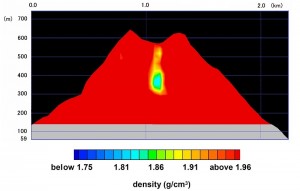

このシステムを使った2008年の薩摩硫黄島硫黄岳の観測で、マグマ対流仮説が検証されました。さらに2013年には数日単位でコマ撮りした「動画」撮影にも成功し、硫黄岳のマグマが上下に動く様子が捉えられました。火山ミュオグラフィは、経験則や仮説に多くを頼らざるを得なかった火山学や災害研究に、新しいアプローチを提供できるようになったのです(図3)。

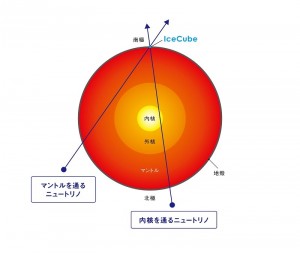

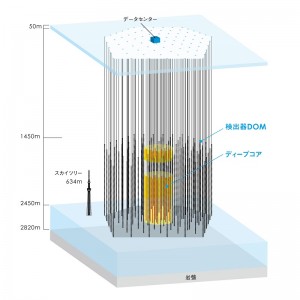

図4:ニュートリノ観測装置IceCube

透過力の高いニュートリノは物質との反応頻度が非常に低いため、なるべく大きな標的で飛来するニュートリノを待ち受ける必要があります。天然の氷でできた1km3もの世界一大きな標的を持つIceCubeは、数の少ない高エネルギーニュートリノを検出できる強力な観測装置です。

© 2014 東京大学

地球を丸ごと透視する

現在、田中教授は、素粒子の透視技術に関する複数の研究プロジェクトを進めています。その中で最も壮大なのが、南極の氷柱に作られた観測装置IceCube(アイスキューブ)による地球の透視プロジェクトです(図4)。

地球の透視に使うのは、ミュー粒子より遥かに透過力の高いニュートリノです。ニュートリノはエネルギーによって透過力の強さが変わり、10~100TeV(テラエレクトロンボルト)の高エネルギーになると地球中程で吸収されます。希少な高エネルギーニュートリノを数多く検出できるIceCubeなら、ミュオグラフィと同じ原理で地球の透視が可能だと田中教授は考えました。

2008年から始まったこのプロジェクトに参加する保科琴代特任研究員は、ニュートリノを道具として使う発想に、最初は戸惑ったと言います。本来IceCubeは宇宙から飛来する高エネルギーニュートリノを観測し、ブラックホールや銀河の核などから放出されていると考えられている超高エネルギー宇宙線の起源を明らかにする目的で建設されたからです(図5)。しかし、すぐにその面白さに惹かれるようになりました。地球は、中心からコア・マントル・地殻の層構造を持つと言われていますが、それは地震波による観測などから間接的に得られたものです。最先端の検出器による人類初の地球透視に、保科研究員は没頭しています。

地球の透視像を得るにはIceCubeの10年分のデータ量が必要です。現在、最初の3年分のデータが解析されています。「10年後にどんな姿が見えるのか、どうすれば最もコアとマントルの密度差が大きく見えるのか、解析の微調整を繰り返しています」と言う保科研究員は「もっとも、本当にコアがあればですが」と付け加えます。

地球科学の新分野を拓く透視技術

火山ミュオグラフィに始まる、東京大学発の透視技術は、今や海外各地に広がり、地球科学の新分野となりつつあります。この新技術は、今後の科学をどう変えるのでしょうか。田中教授は言います。「一つの革新的技術=新たなサイエンスではなく、複数の革新的技術の束と、そのユーザーコミュニティの拡大が、新たなサイエンスにつながるのです。複数の素粒子を用いた地球観測技術が今後開発され、その利用を通して少しずつ新しい地球科学が創成されていくことを楽しみにしています」。

取材・文:南崎梓 (サイエンスライター)

取材協力

田中宏幸教授

保科琴代特任研究員

リンク

地震研究所

地震研究所 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

IceCube

MUOGRAPHERS2014 (Muon and Geo-Radiation Physics for Earth Studies)

参考文献

田中 宏幸、 竹内 薫著『素粒子で地球を視る 高エネルギー地球科学入門』(東京大学出版会、2014年)