量子ドットレーザーの科学と工学 研究の創始と実用化への展開

1960年に産声を上げたレーザーは今や医療・情報・工業などの領域で利用され、現代社会を支える不可欠の技術です。特に、半導体レーザーは、小型で省エネであるため、さまざまな応用が可能であり、主流になってきています。しかし、半導体レーザーでは、レーザー光の発生に必要な最小の電流値(閾値電流)が、温度が高くなると増えるなど、いくつかの課題も残されています。これらの課題を克服できるレーザーが、量子ドットレーザーです。生産技術研究所の荒川泰彦教授は、約35年間その提案から実用化まで、取り組んできました。

電子を閉じ込める極小の箱という画期的アイデア

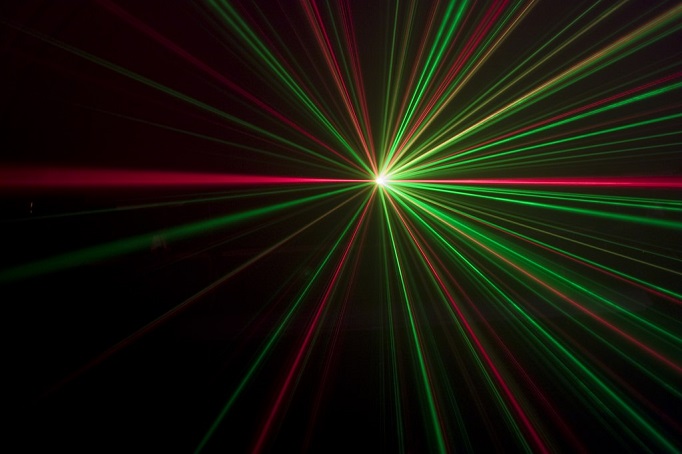

太陽光には、さまざまな色の光が含まれています。この光の色を決めているのが波長、すなわち波の長さです。また、波の山や谷がどこにあるかを位相といいます。レーザーは、同じ波長で位相のそろった光を発するため、高い強度で長い距離をまっすぐに飛ばすことができます。

原子から光が放たれるのは、原子核を回る電子がある軌道から別の低いエネルギーの軌道に遷移するときです。その光の波長は、二つの軌道のエネルギーの差で決まりますが、原子の軌道は自然界が決めているため、原子の種類が同じであれば、各電子は同一の波長の光を放ちます。

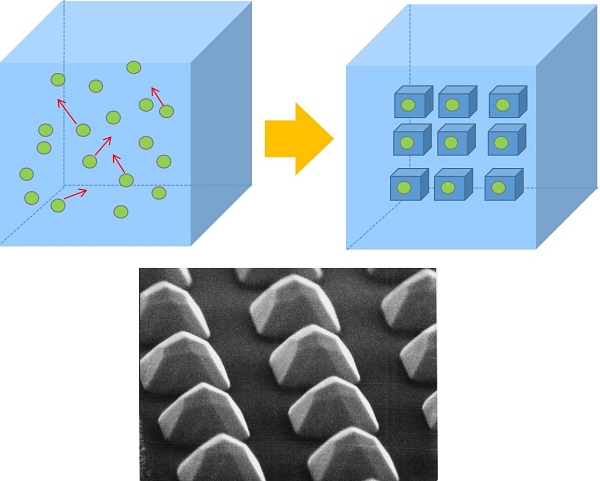

図1:自由に動き回る電子の量子ドットによる閉じ込め(上)とその概念写真(下)

量子ドットという電子の波長程度の小さな半導体の箱に電子を閉じ込めると、波の性質が顕著になり、電子のエネルギーは離散的な値をとります。この性質は、ちょうど原子核を回る電子のエネルギーに対応するため、量子ドットはしばしば人工原子とも呼ばれます。電子の取りえるエネルギーは、量子ドットの寸法・形状・材料により制御できます。

© 2016 東京大学

一方、普通の半導体では、電子はさまざまなエネルギーをとって自由に動き回るため、各電子から放たれる光の波長はそろいません。また、温度が上がると、電子の動きが増すため、放たれる光の波長の範囲はさらに広がります。このため、レーザー光の発生に貢献する電子の数が減り、閾値電流が高くなります。

「電子は、粒子と波の二つの性質があります。量子ドットという電子の波長程度の小さな半導体の箱に電子を閉じ込めると、波の性質が顕著になり、電子のエネルギーは離散的な値をとります。もし、レーザーの波長に共鳴するエネルギー準位を持つ量子ドットを多数個作ることができれば、電子からレーザー光へきわめて効率よく変換できることになります。しかも、三次元的に閉じ込めているため、温度が上昇しても電子の状態が変わらないので、閾値電流は温度に依存しなくなります」と、荒川教授は説明します。量子ドットを使えば、理想の半導体レーザーを実現できるということです(図1)。

助教授になったばかりの荒川教授が” Multidimensional quantum well laser and temperature dependence of its threshold current”(多次元量子井戸レーザーとその閾値電流の温度依存性)というタイトルの論文を、当時助教授で、現在豊田工業大学の学長を務める榊裕之東京大学名誉教授と共同で発表したのが1982年。この論文を出発点として、その後35年にわたる量子ドット研究の世界的な潮流へと発展していきます。

工学者・荒川泰彦

学生に対して「工学マインドを持ってほしい」「エンジニアリングの考え方を持ったサイエンティストになってほしい」と語る荒川教授にとって、社会的価値をどのようにして生み出していくかというプランをデザインしていくことは、基礎研究を進めることと並ぶ、関心事です。

事実、1982年の理論から始まった研究の成果により、今や近赤外光を放つ量子ドットレーザーが光ファイバー通信などで使われるまでになっています。しかし、その開発までの道程は安易なものではありませんでした。電子を閉じ込める量子ドットの大きさは数十ナノメートルという極小のサイズ。理論を発表した当時、「どうやったらそれを作れるのかはもちろん、本当にそれを実現できるかすら分からなかったのです」と振り返ります。しかし、荒川教授はあきらめませんでした。

折しも、1985年、フランスのグループが、別の目的で、半導体の多層薄膜を形成する実験を行ったところ、量子ドットが自然に形成されていることを偶然発見しました。この報告から道が少しずつ開けました。

産学連携から大学発ベンチャーへ

1994年には、荒川教授らは、有機金属気相成長という結晶成長法としては世界で初めて、量子ドットを当時としては最小寸法で形成しました。一方、富士通研究所では、光通信に適した波長1.3マイクロメートルの近赤外光を放つ量子ドットの形成に成功しました。そのときの研究者の一人が、荒川教授が技術顧問を務めるQDレーザ社社長の菅原充氏です。

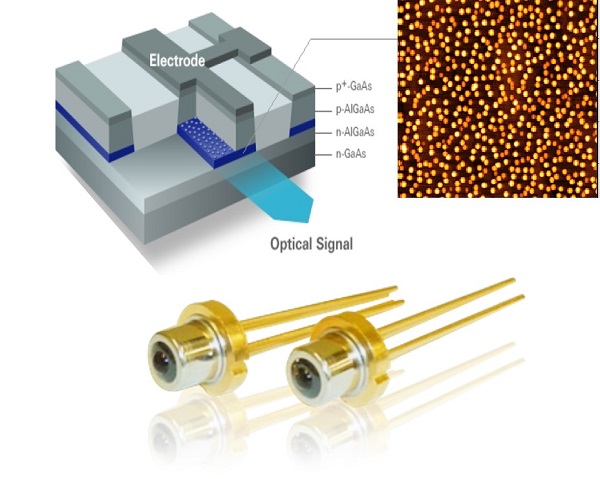

図2:量子ドットレーザーの概念図と素子

量子ドットレーザーは、レーザー発振に必要な閾値電流が低くできるため、消費する電力を抑えられます。また、閾値電流の温度安定性がよいため、周囲の温度が変化しても調整の必要がないこと、より多くの情報を運ぶための変調特性が優れていることなど、従来の半導体レーザーの性能をあらゆる面で超えることが期待できる究極の半導体レーザーです。

© 2016 東京大学

ところが、量子ドットレーザーの実現に向けて研究者が努力していた矢先、光バブルが弾け、菅原氏らの研究も中止を迫られてしまいます。しかし、ちょうどそのころ、荒川教授が文部科学省の大型国家プロジェクトを開始することが決定されました。そこで、富士通研究所のグループなどを連携先として、当時としては斬新な産官学連携センター「ナノエレクトロニクス連携研究センター」を設立し、荒川教授はそのセンター長に就任します。

2004年、ついに荒川教授らは1982年に提唱した閾値電流の温度安定性の高い量子ドットレーザーの開発に成功(図2)。従来の科学研究は、基礎研究があり、応用研究があり、それがやがて商品として社会に出て行くという流れが一般的でした。しかし、研究段階で社会的なニーズを汲み取ることが大事だと考えた荒川教授は、2006年、菅原氏を社長とするベンチャー企業、株式会社QDレーザの設立に協力し、共同で研究開発を進めることとしたのです。

量子ドットレーザー、そして量子ドットの展望

2011年に製品化した量子ドットレーザーは、主に光通信用のレーザーとして2016年現在、300万チップ以上が出荷されるまでになりました。今後、量子ドットレーザーはどのように社会に広がっていくのでしょうか? 「既存の半導体レーザー市場をすぐに置き換えようとは思わない」「光通信ネットワークがまだ普及していない国や量子ドットレーザーの特長を活かせるシーンを狙っていきたい」と荒川教授は話します。具体的には、計測用や加工用のレーザーなどがあります。他にも、高耐熱性や低雑音性を活かすことで、電気ではなく光で情報を運ぶ大規模集積回路(LSI)システムにも応用されます。現在の京スーパーコンピューターを20年後に手のひらサイズにするためには、光の配線が不可欠ですが、その主役となるのが量子ドットレーザーだと荒川教授は考えます。

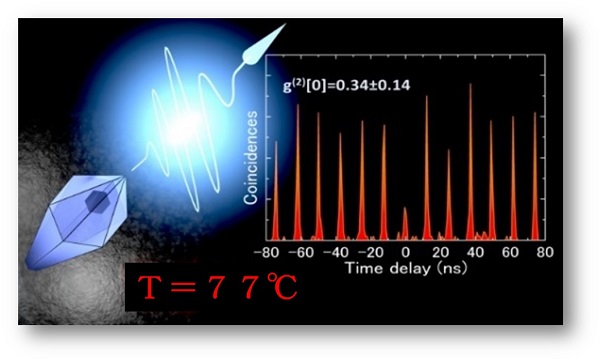

図3:室温以上で動作する単一光子発生素子

量子ドットは、レーザーのみならず、量子コンピューターや量子通信で必要な単一光子発生素子や太陽電池にも応用することができます。77℃という、ゆで卵もできる高い温度で窒化ガリウム量子ドットからの単一光子の発生に成功し、室温で動作する量子情報集積回路の実現への道を切り拓きました。

© 2016 東京大学

量子ドットの応用先はレーザーだけにはとどまりません。量子暗号通信や量子コンピューターを実現する鍵となる技術にもなり得ます。これらのシステムでは、光子を規則正しく一つずつ発生させる単一光子発生素子が必要となりますが、量子ドットがその実現を可能にします。荒川教授のグループは、約15年前から、物性物理と結晶成長技術の両面から窒化ガリウム量子ドットの研究に取り組んできており、2016年には、世界最高温度(ゆで卵ができる温度の77℃)で動作する単一光子発生素子を実現しています(図3)。

こうした幅広い応用は、他の研究室や民間企業など複数の関係機関と積極的に連携するオープンイノベーションのマインドからもたらされたものです。荒川研究室で単一光子発生素子の研究にマーク・ホームズ准教授が取り組むきっかけとなったのも、「いい研究を進めていくことが良い人材育成だ」と考える荒川教授とのオックスフォード大学時代での共同研究でした。そして現在、国際色豊かな研究チームの中で、「一人ではとても研究できない半導体量子デバイスの研究が、さまざまな文化・考え方を持った人との助け合いのなかで進んでいると感じています」とホームズ准教授は語ります。

1982年の理論研究からはじまった種が、荒川教授の描く壮大なデザインのもと、まずは量子ドットレーザーという形で大輪の花を咲かせました。そしてその背後では、盗聴不可能な量子暗号や室温で動作が可能な量子コンピューターシステムへの応用など、夢のような未来を拓くつぼみが今にも咲かんとしています。

*冒頭の写真のクレジット:CC BY-SA 2.0 Quasic