太陽系の星々と生命の起源を“宇宙の塵”に探る。| UTOKYO VOICES 081

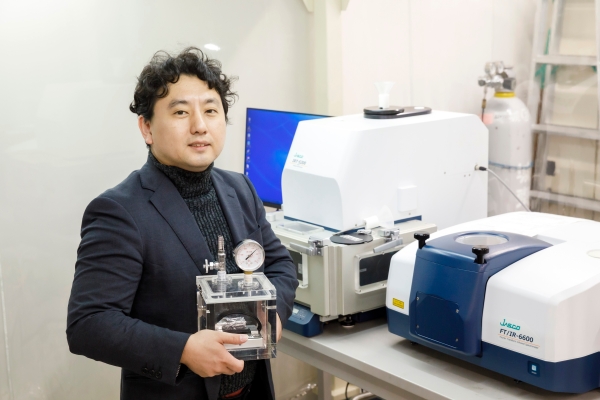

大学院理学系研究科 天文学専攻 助教 左近 樹

太陽系の星々と生命の起源を“宇宙の塵”に探る。

左近は自分の研究者人生を、“塵”に捧げようとしている。

「星は寿命を終えると爆発して塵となり、宇宙空間に散らばっていきます。そして塵は年月や環境によって性質を変えつつ、いつか次世代の星の材料となると考えられています。こうした『物質の循環』を追うことが僕の研究です」

しかし、塵の輪廻転生を追っていったい何がわかるのだろう? 実は左近が注目しているのは、塵の中でも生命と深く関わる「有機物」だ。

「太陽系にある有機物はすべてが太陽系由来ではなく、一世代前の星が死んだときの塵に含まれていたものかもしれない。このストーリーを検証することで『生命の起源』に迫りたいんです」

その探求に欠かせないツールが赤外線観測だ。地上の巨大な望遠鏡や天文衛星として打ち上げた宇宙望遠鏡で、赤外線を使って宇宙空間をただよう有機物のシグナルをとらえる。

学生時代に日本の赤外線衛星の草分けとなった「IRTS」の観測データ解析に関わって以来、左近は赤外線天文学の中心地で研究をしてきた。

「いまは、NASAが計画しているOrigins宇宙望遠鏡の赤外線観測装置の検討に携わっています」

NASAは10年毎に宇宙観測の大規模ミッションを設定し、実行に移してきた。Originsは2020年のミッション候補の一つで、こうしたメガミッションの検討に日本から研究者が参加するのは初めてのこと。周囲からは「これからの日本の赤外線天文学を担う人材」と期待されている。

ただ、左近自身は自身の評価にほとんど関心を示さない。

「天文学は巨額の研究資金を必要としますし、衛星の開発や打ち上げは大がかりな仕事に見えますが、一人ひとりの研究者が数十年という短い期間でできることは人類に課された科学的使命のほんのわずかの部分に過ぎないんです」

まだ技術検討段階にあるOriginsは、開発・打ち上げが成功したとして、データが解析できるようになるまで30年近くかかるだろう、と左近はこともなげに言う。もしかしたら、自分が現役のうちに解析することはできないかもしれない。

「でも、学術とは大きな問いに取り組み、『知識』という人類の共有財産をつくる仕事であって、自分ひとりの業績をつくる仕事ではないですから」

もちろん、研究者にとってより短いスケールでのモチベーションは必要ですが、と表情を崩して言葉をつなぐ。

「僕自身は観測とともに実験も行っています。塵を模擬した物質を手元で作ったり、それを宇宙空間にさらして変成させたりする実験は、その場で自然からの応答を得ることができる。それが僕にとって次へ向かうエネルギーになるんです」

遠い宇宙を探る望遠鏡による“観測”と、目の前の「物」に操作を加える“実験”。規模と時間のスケールが対照的な2つの道具を組み合わせ、左近は宇宙の塵を追い続ける。その探求はきっと、次世代の天文学者が引き継いでいく。

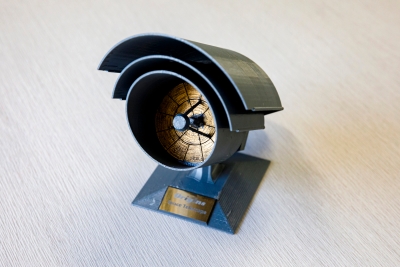

NASAが打ち上げようとしている宇宙望遠鏡Originsの模型。左近は2016年の技術検討スタート時から主要観測装置の一つ、中間赤外線観測装置の検討を主任研究員としてリードしている。

左近の研究は、この宇宙に生まれ、循環している物質の起源、そして我々のような生命を生み出した素材がどこから来たのかを探るもの。「僕が関わっている宇宙望遠鏡Originsも、名前でそのテーマを体現しています」

Profile

左近樹(さこん・いつき)

2007年東京大学大学院理学系研究科博士課程中途退学、同年同研究科助教に。2008年博士号取得。地上や宇宙空間における「赤外線天文観測」と「実験天文学」という2つのアプローチで、宇宙星間物質(宇宙ダスト)の生成・変成・破壊の過程と循環を探ることを研究テーマとしている。日本を始め、ヨーロッパやアメリカの宇宙研究機関でも赤外線天文衛星の概念設計や装置開発、データ解析に関わってきた。

取材日: 2019年11月19日

取材・文/江口絵理、撮影/今村拓馬