世界から運動不足をなくすために──アクティブな社会を“共創”する

現代社会に生きる人々の運動不足が深刻化しています。人々が健康に過ごしやすい社会と環境づくりについて、「世界から運動不足をなくすこと」をミッションに研究活動を行う鎌田真光先生(医学系研究科)に聞きました。

「普及」と「実装」の科学

── 私たちの運動不足の現状と、現在の研究について教えてください。

人々の生活習慣と健康に関する研究では、身体活動の不足、つまり体を動かさないこと(運動不足)がさまざまな疾病のリスクを高めることがわかっています。ここでいう身体活動とは、スポーツに限らず、農作業から子供の世話まで、日常生活の仕事・移動・家事の場面におけるさまざまな活動を含みます。現代の日本人の死亡原因をリスク要因で見てみると、3位が身体活動の不足です。身体活動は、障害の有無にかかわらず、全ての人々に推奨されていますが、私たちはさまざまな理由で実行に移すことが難しい現実に直面しています。

日本をはじめ、世界の多くの国で、人々の身体活動不足の状況が悪化していると報告されています。職業上の身体活動強度については、日本では過去50~60年のあいだに、平均で1割減少しています。日本人の平均歩数は世界でもトップレベルに高いといった報告もありますが、経年的には減少傾向にあります。さらに、さまざまな調査から、運動不足の状態にある国民も多数いることがわかっています。

そこで、私自身は、世界から運動不足をなくすことをミッションに掲げ、一人一人が自分に合ったアクティブな生活を送れるような社会を作ることを目指してさまざまな活動と研究を行っています。私の専門の1つである「普及」と「実装」の科学の目的は、社会で身体活動という行動を広げ、また、そのための事業や取り組みを実現する上で鍵になるものは何か明らかにすることです。私たちの行動様式には、個人の意識だけでなく、物理的・社会的環境、政策的背景などさまざまな要因が影響します。したがって、一人一人の行動変容を促すためには、国や自治体、企業などがどのように介入することが有効か、検討する必要があります。身体活動促進に向けた取り組みの社会での実装のため、いろいろな立場の方々とともに議論し、戦略を立てた上で政策や事業を実施・評価しています。

── どのようなデータを分析されていますか?データから分かることは何でしょうか?

まず、歩数と健康や死亡リスクの関係について調べた研究では、歩数が多い人ほど長生きしていることがわかっていますが、その量については、例えば1日4千歩くらいでも、1日の歩数がもっと少ない人と比べれば、健康上の意義があることが明らかになっています1。そして、毎日の積み重ねは、長期的に大きな差を生みます。世界保健機関(WHO)のガイドラインでも、こうした知見の蓄積を受けて、近年は、少し体を動かすだけでも健康には意義があるという、ハードルを下げたメッセージをより強調するように変化してきました。

日本における身体活動の詳細な現状を把握するため、企業と行っている共同研究では、移動距離などに応じてポイントが貯まるアプリの歩数データを分析しています。日本全国のアプリ利用者約120万人のデータ分析から、国の全国調査(国民健康・栄養調査)ではわからなかった市区町村レベルの地域差の実態が見えてきています。例えば、日本の中でも20~64歳の平均歩数が最も多いのは、東京都特別区(23区)などの大都市であり、1日約7千5百歩です。主な移動手段として公共交通機関を利用する機会の多い都内では、最寄り駅まで歩くことで必然的に歩数が増えます。一方で、車社会の影響が大きい地方都市では、自ずと平均歩数が少なくなります。最も少ない自治体では平均が約4千歩と、同年齢層で比べても、自治体間の平均値に大きな差があります。この結果は、身体活動不足(運動不足)の対策を進める上で、都市計画や交通政策を含めた環境に焦点を当てた対策も必須であることを改めて強調するものであり、また、特に地方において、様々な普及施策に取り組む必要性が高いことを意味します。

「からだを動かしたくなる」プロジェクト

── 運動不足の解決に向けては、どのような取り組みが有効なのでしょうか?

非常に難しい課題ですが、科学的に有効な取り組みはいろいろとわかってきています。歩きやすいまちづくりを含め、多面的に取り組むことが求められています。例えば、私たちが島根県雲南市で実施してきたプロジェクトでは、地域ランダム化比較試験という非常に厳格な検証方法を用いた上で、地域の運動実施率が多面的な取り組みによって高められることを世界で初めて示しました2。雲南市は人口4万人ほどの自治体ですが、2006年に速水雄一市長(当時)のもと市立の「身体教育医学研究所うんなん」が設立されました。私自身もこの研究所の立ち上げに研究員として関わり、市の職員として地域の様々な保健活動に取り組みました。行政内外の多様な部門とも連携し、教育・保健活動とともに、評価・研究活動が行われています。その一環として、先ほど述べたような運動促進の地域介入研究を実施し、どれだけ実際に運動習慣を持つ人を増やせるか検証しました。最初の数年間はなかなか成果が出ず、5年経過したところでようやく運動実施率の増加を確認できました。

具体的な取り組みとしては、企業が行っているようなマーケティングの技術を様々な行動変容に応用させる「ソーシャルマーケティング」を用いて、優先ターゲット層を明確にした上で普及戦略を立て、チラシ、ポスター、音声放送を使った情報提供から教育機会、そして口コミ戦略を用いて、地域の中でメッセージや運動の行動が広がっていくよう、普及に努めました。口コミ戦略では、その地域で核になりそうな住民の方を見つけて、「インフルエンサー」の役割を担っていただきました(地域のなかでは、「○○地区運動広め隊」などの親しみやすい呼び名)。各地域では、住民の皆さんの発案で様々な活動が行われ、そうした活動を行政がサポートするといった「共創」の形で取り組みが進められました。なかには自らタスキをかけて町を歩く活動をしてくださった方々もいらっしゃり、こうした活動のおかげで住民の皆さんに口コミで情報や行動が広まりました。

結果的に、人口の少ない中山間地域でも、住民の皆さんやいろいろな団体と一緒に地域全体で戦略的に草の根的な活動を続ければ、性別や年齢にかかわらず運動実施率を上げられることが実証されました。現在も、石飛厚志市長のもと、市のさまざまな保健事業とともに、市役所多部門や他機関、住民の皆さんが連携して全市に拡大した普及プロジェクトが進められています。この研究は、研究の質(バイアス・リスクの低さ)やソーシャルマーケティングの丁寧さなどが評価されており、地域レベルでの身体活動の向上に成功した世界初の厳格な検証事例として、米国政府の身体活動に関するガイドラインのレビューや国際学会の公式声明にも取り上げられました。また、人口約40万人と、より人口規模の大きな神奈川県藤沢市でも、雲南市のプロジェクトも参考にした多面的地域介入が実施され、こちらも5年後の評価で運動実施率の増加が確認されています。

── 他には、どのような取り組みがあるのでしょうか?

©Pacific League Marketing Corporation

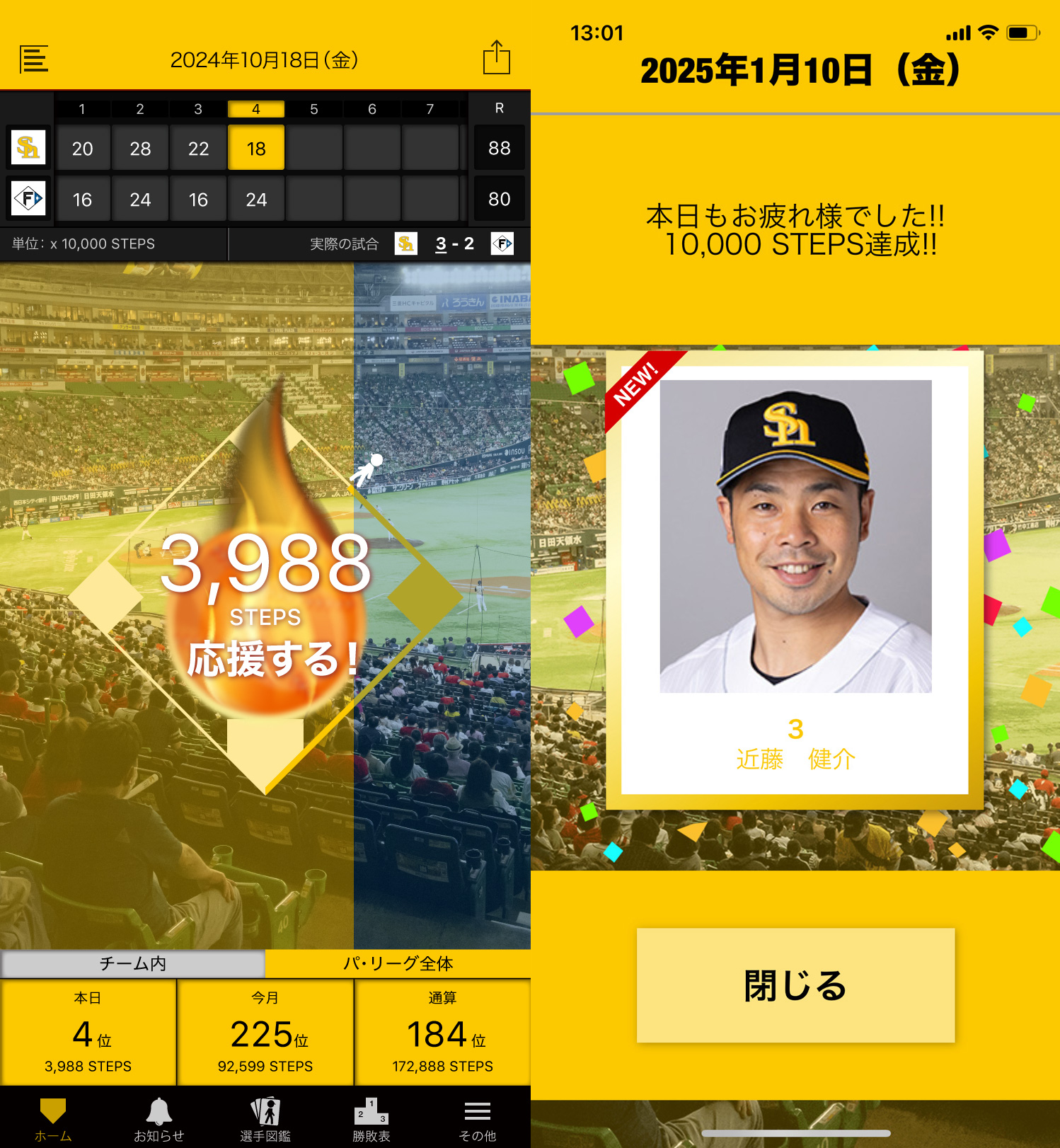

プロ野球のパシフィック・リーグ(パ・リーグ)と連携して、スマートフォンのアプリ上で、「ゲーミフィケーション」と呼ばれるゲーム要素を行動変容に活用した取り組みも行ってきました。パ・リーグ6球団の公式アプリ「パ・リーグウォーク」は、野球ファンの方々が自然とアクティブになれるようさまざまな機能が設けられたアプリです(47都道府県から7万ダウンロード超)。

1日1万歩を達成した日に、応援する球団からランダムに選ばれた選手の画像がもらえる「選手図鑑」機能や、野球の試合日に、対戦球団のファン同士で1日の合計歩数を競う歩数合戦などがあります。応援するチームや選手とのつながりを大切にするファンの心理や仲間意識・帰属意識を核とした設計になっています。匿名データを用いた検証の結果、アプリ利用者の歩数が利用開始後に増加したことが確認されました3。

調査により、アプリ利用者の約4分の1は、アプリをダウンロードした時点では、近い将来運動を始めるつもりはないと考えていたことも分かりました。プロ野球というチャンネルを介することによって、通常の運動教室等ではアプローチが困難な人々にも働きかけられ、行動変容を促せたことは注目に値します。また、性別、年齢、学歴、収入、BMI(体格指標)といった属性にかかわらず、歩数の増加が見られたことがわかっています。パ・リーグウォークの登場以降、類似したプロジェクトが、サッカーのJリーグでも始まっています。これから、スポーツビジネスに留まらず、音楽など他のエンターテインメントや領域とのコラボレーションで、楽しみながら自然と身体を動かしたくなるような取り組みをさらに創出していきたいと考えています。

生涯を通してアクティブに

── 子ども世代については、国際的にみて日本の状況はどのように評価できますか?

世界57ヵ国の子どもたちの身体活動の状況を示した国別の「レポートカード」(Active Healthy Kids Global Alliance)において、日本の状況は世界のトップクラスであることが示されています。体育の授業が必修であることに加えて、特筆すべき点として、日本では学校まで徒歩や自転車などの活動的な移動手段で通学している小・中学生の割合が、レポートカード評価対象国の中で世界一です。日本では、長きにわたって、子どもたちの安全な徒歩通学を守るためのさまざまな取り組みが行われてきました。例えば、教育行政上では、学校の配置について通学距離の目安が中央教育審議会の答申で示されているほか、地域住民等による交通安全見守りの取り組みがなされ、道路交通法によってスクールゾーンが設定されるなど、安全面にも配慮されています。また、日本では多くの地域で、「登校班」と呼ばれる集団登校が長年実施されてきました。アメリカなどの国々では、不活発な登下校の状況を解決する手段として、「ウォーキングスクールバス」と呼ばれる登校班が導入されつつあり、注目を集めています。

こうした地域と学校教育との連携や、道路交通法制度も含めた多面的な日本の取り組みは、当たり前に実現していることではありません。近年では、少子化や過疎化の影響を受けた学校の統廃合により学区域が広がり、スクールバスを運行せざるを得ないケースが増えています。保護者や地域住民による毎朝の交通安全の見守りも、負担軽減を理由に廃止や縮小となってしまった地域もあり、私を含め、教育・健康(医学)・交通安全・防犯・都市計画など各領域の専門家が危機感を持って注視しています。

異なる立場の人々が集まり、知恵を出し合えばできることはたくさんあります。例えば、雲南市のある小学校では、スクールバスの下車位置を校門から500 mほど離れたところに設定し、他の徒歩通学の児童と同様のルートに徒歩区間が設けられています(英語圏では「リモートドロップオフ(remote drop-off)」や「パークアンドウォーク(park and walk)」と呼ばれる取り組み)。また、地域住民(成人・高齢者)の健康増進施策として、登下校中の時間に「見守りウォーキング」を推奨している地域もあります。

通学は、学校だけで取り組める課題ではありませんので、学校運営協議会(コミュニティスクール)を核として地域で支えていく必要があります。そうした活動を通して、地域の大人のためにもなるさまざまな活動が生まれています。私たち専門家も、各地域の良い事例を広く社会に発信し続けていかなければと思っています。子どもから高齢者まで、全ての人々が少しでもアクティブに生活しやすい社会を実現するため、当事者を含めたいろいろな立場の人々が協力する「共創」の取り組みが、これからますます重要になってくると考えています。

参考文献

1 Lee IM, Shiroma EJ, Kamada M, Bassett DR, Matthews CE, Buring JE. Association of Step Volume and Intensity With All-Cause Mortality in Older Women. JAMA Intern Med. 2019 Aug 1;179(8):1105-1112. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.0899.

2 Kamada M, Kitayuguchi J, Abe T, Taguri M, Inoue S, Ishikawa Y, Bauman A, Lee IM, Miyachi M, Kawachi I. Community-wide intervention and population-level physical activity: a 5-year cluster randomized trial. Int J Epidemiol. 2018 Apr 1;47(2):642-653. doi: 10.1093/ije/dyx248.

3 Kamada M, Hayashi H, Shiba K, Taguri M, Kondo N, Lee IM, Kawachi I. Large-Scale Fandom-based Gamification Intervention to Increase Physical Activity: A Quasi-experimental Study. Med Sci Sports Exerc. 2022 Jan 1;54(1):181-188. doi: 10.1249/MSS.0000000000002770.

鎌田 真光

医学系研究科 講師

宮崎県出身。2005年東京大学教育学部卒業、2007年同大学院教育学研究科修士課程修了、2013年島根大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士(医学)。2006年より身体教育医学研究所うんなん(島根県雲南市立)研究員として地域の健康づくり事業等に従事。独立行政法人国立健康・栄養研究所流動研究員、ハーバード大学研究員、東京大学大学院医学系研究科保健社会行動学分野助教を経て、2020年より現職。宮崎市政策推進参与(スポーツ・健康分野)、香川県健康づくり政策推進アドバイザー、スポーツ庁・技術審査専門員を務める。共著論文にBauman AE, Kamada M, et al. An evidence-based assessment of the impact of the Olympic Games on population levels of physical activity. Lancet. 398(10298), 456-464, 2021. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01165-X などがある。

取材日:2024年9月10日

取材:寺田悠紀、ハナ・ダールバーグ=ドッド