「人間とは何か」を一緒に考える 異分野の文系研究者が出会い共通項を探るヒューマニティーズセンター、設立から1年半

HMCの財政的支援者である株式会社LIXILグループの潮田洋一郎会長兼CEOから貸与された横山大観の絵。東京大学総合大学図書館4階のヒューマニティーズセンター事務局に飾られている。© 2019 Jouji Suzuki.

人文学を中心とする新たな学問領域の創成を目指して2017年7月に創設されたヒューマニティーズセンター(HMC)。法学政治学研究科、人文社会系研究科、総合文化研究科、教育学研究科、情報学環、東洋文化研究所、史料編纂所、附属図書館の8部局から構成される連携研究機構で、さまざまな形で研究者同士の交流を深めています。今回、自身も漢文学の研究者である齋藤希史機構長にセンター設立から現在に至るまでの経緯、人文学の魅力、機構の今後の方向性についてお話を伺いました。

―― HMC設立から1年半が経ちました。そもそもの設立の経緯を教えてください。

2015年の秋から様々な準備が始まったんですが、それより前から、こういう場があったらいいよねという話がありました。

理系の先生はチームで仕事をします。ノーベル賞を取られたりしている理系の先生方も基本的にはチームで研究している。昨年ノーベル生理学・医学賞を受賞された京大の本庶佑先生もそうだし、東大で言えば(ニュートリノ観測施設の)スーパーカミオカンデというのは巨大なチームでやっているわけで。そういったチームでやるのに対して、人文社会科学の中でもヒューマニティーズは個人で研究する側面が強い。学問のあり方としてそうなっています。

東大の先生は、個人個人の知名度は高い。けれども、研究やアイデアを東大の中で共有する場が意外に少ないよね、という話になって。学問の面白さは出会いにあると思うんですよね。でもみんな時間ないよね、という話になって、じゃあ時間作りましょうよと。センターの特徴の一つとして、公募で研究が採用されて、半年とか1年とか研究に専念したい時、それぞれの学部から許可をもらえたらその分の先生の授業のコマの分、非常勤の先生とかを雇う費用はHMCが出しましょう、という仕組みを作りました。

それから国外から共同研究者を呼んできてじっくり一緒に研究をやる仕組みがもっと気軽にできてもいいんじゃないかということで、そのための資金も出すことにしました。

―― 人文学の研究者が大学の中で出会う場がなかった?

そうですね。つまり、同じ学部や同じ研究室内には出会いはたくさんあります。ただ、私は文学が専門ですが、ほかにも歴史学や哲学とかいろんなジャンルがあります。しかも私が中心にやっているのは東アジアですが、人文学の中にはスペインの政治をやっている人もいます。そういう人と出会う場というのはなかなかない。でも実は話を聞いてみるとすごく面白くて、共通するところがあったりする。結局のところ、「人間はなんだろう」ということが人文学の問いの中心ですから、人間共有の問題というのが結構あって、それはジャンルとか研究室とか学部とかの枠を超えて共通の土壌というのがあるんだけど、分断されている。組織が巨大なゆえにそうなっちゃっている、というのはあると思います。

―― 素朴な質問ですが、人文学は何の役に立つと思われますか?

役に立つというより、人間は、自分とは何だろうと考えてしまう生き物。自分とは何だろうと考えるネコはあまりいないと思うんですよ。役に立つかどうかということでいうと、何の役にも立たないかもしれない。自分は何のために生まれてきたんだろう、とか、人間って何なんだろうとか、自分は動物とどこが違うんだろう、というのは誰でも根源的な問いとして抱えていると思います。

もう一つは、自分が死ぬとわかっている動物は人間だけかもしれない。体が弱ってきて、もうだめかもしれない、というのは他の動物も感じると思います。でも、生まれて物心がつく、というのは自分が死ぬ存在だとわかるということ。自分の身近な人が亡くなったりして。自分が有限でいつか死んでしまう存在だということを知りながら生きている。考えてしまう人間の、避けがたさとか楽しさとか苦しさが学問の形を取っているんじゃないか。だから、なくそうと思ってもなくなりませんよという気持ちがあります。人文学は自分は何かを知りたいという、止められない欲望が学問の基礎。たまたまその中から役に立つことが出てくるんだと思います。

―― 人文学は自分を遠くに連れて行ってくれる存在でもあると言えますか?

今ここにいる自分だけではない存在を知ることで自分を遠くから見ることができます。それは役に立つ効用です。自分を遠くから見ると気が楽になる。どうしても日々の暮らしの中で、大人でも子供でも嫌なことはあって、うまくいかないことがある。能力にも限りがあるのでやろうと思ってもできなかったということはいくらでもあって、そのたびにネガティブな気持ちがどうしても出てくる。そういうときにより広い視点を持てるというか、遠い世界がわかるというか、自分の存在が自分だけではない、同じような存在がたくさんある中で人は生きているとかといったことを教えてくれるのが人文学だと思います。

―― 企画研究と公募研究という二つの柱があります。どんな研究があるのですか?

企画研究は三つ。一つは学術資産としての東大。歴史の積み重ねを見ながら、今後どうやって生かすか。過去と現在と未来の東京大学を見ようというコンセプト。

もう一つが21世紀の共生の理論と実践。駒場キャンパスに「共生のための国際哲学研究センター」という組織がある。そこで積み重ねられてきた研究で、最近では梶谷真司先生が哲学対話というのをやってらっしゃる。一般の人や哲学と関係ない人たちも集まって話をする。

あと一つは現代の作家たちにインタビューしていくという企画。先日は(劇作家の)平田オリザさんでした。

社会と大学をつなぐ活動を大学の中でやりたい。もちろん、大学の外でやれば、たとえば紀伊國屋書店とかでも人は集まると思いますよ。でもそれを大学の中でやる。アメリカやヨーロッパの大学では詩の朗読会や簡単な演劇を頻繁にやっています。日本の大学は、特に国立大学ではあまりそういう機会がないなと感じます。文学部では文学研究はやってるけど、今、創作をしている人にアカデミズムの場の中で語っていただくということの象徴的な意味というのはあるんじゃないかなと。(本郷キャンパス内の)三四郎池のほとりとかで朗読会があっても面白いだろうなと思うんですよね。蚊はいっぱいいてかゆいんですけど(笑)。

将来的には三四郎池で詩の朗読会も? © Hiroyuki Shima.

―― 公募研究のほうはどうなっていますか?

公募研究は、学内の先生の自由な研究を支援していく、ということで、もちろん選考はありますができるだけ多くの先生方に入っていただきたく思っているので、(国の競争的研究資金である) 科研費のような厳しい基準は設けていません。むしろ重視しているのは参加してから。月2回ぐらい一般公開型のオープンセミナーをやっています。

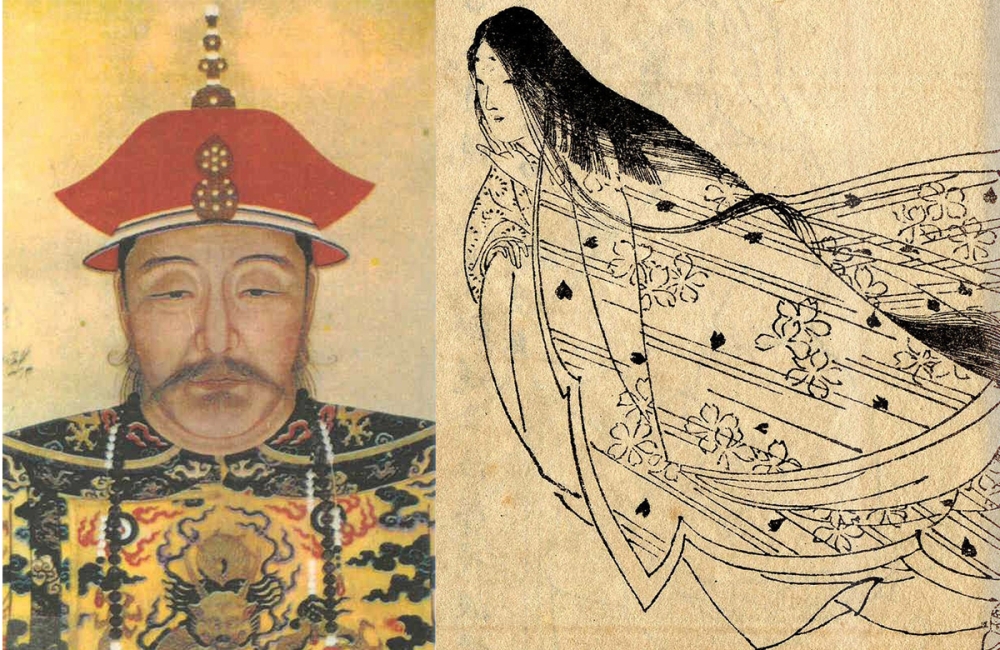

一番最初のオープンセミナーは中国最後の王朝の清朝において、軍隊の編成はどうなっていて、それが統治システムとどう関わっているか、というテーマでした。別のセミナーでは、日本軍が戦時中にフィリピンを占領していた時の性暴力の問題について発表がありました。なぜ日本軍がそういうことをやったのか、実態はどうだったのか、という内容です。あと面白かったのは、明治時代に小野小町が三大美人の一人と呼ばれるようになったのはなぜか、とか。

いろんな研究があって、しかも、公募研究の先生は今7人いらっしゃいますが、ほぼ半数の方々が常にセミナーに参加されている。自分の研究とは距離があるのに参加されて、コメンテーターなどをされています。そこで思わぬ出会いがあったりして。そこが公募研究の面白さなんですね。

清王朝の初代皇帝ヌルハチ(左)と平安時代の歌人小野小町(右)を描いた絵。

清朝の統治システムや小野小町の「世界三大美人」言説など、HMCの公募研究は多岐に渡る。Wikimedia Commons

―― センターの設立趣旨として、新たな学問領域の創設を掲げています。一体どういうものでしょうか?

それがわかれば・・・(笑)。むしろ、そういう出会いの中で、ある種の確信みたいなものがあって、絶対に出てくるはずなんですよ。人間の好奇心とか知性というのはこれまで、そうやって作ってきたわけだから。多分いろんな出会いがあって、それぞれの教員が研究者として問いを膨らませていくだろうと。どこかでどれかは花開くはずだと。それが新しい学問領域だと思っています。

具体的には、ジャンル融合とか、地域の共通性を探るとか、より現代のグローバルな課題に応えるような考え方ができるような仕組みを作ることができればいいなと思います。

―― HMCの取り組みを、特に国際的にどう発信していきたいとお考えですか?

国外の招聘研究者の予算を潤沢に取っている、と言いましたが、一つの方法はそこだと思います。つまり人を呼んでくる。人と出会う。面白いなと思ったときに直に話したい、そして場を共有したい。国外の研究者に長期間滞在してもらって、ここはホームだと思ってもらえるような環境をいかに作っていくかが東大にとってとても大事なことだと思います。

―― 今年はスイスやオランダ、イギリスなどから研究者が招聘されています。招聘研究者は東大の先生との個人的な繋がりで呼ばれたのですか?

そうです。公募研究に応募するときに、この先生がいいからということで引っ張ってきてもらっています。その人脈は非常に大事。今後の課題としては、特に若手の先生に対しては、こんな先生がいますよ、という紹介をしていきたい。東大でもURA (研究活動の企画、マネジメントなどを行うリサーチ・アドミニストレーター)をすでに導入していますが、URA的な人をもう少し増やして、リエゾン機能を強化したい。特に日本研究をやっている先生の中には、海外なんか行かないし、どこに行ったらいいのかもわからないとおっしゃる先生がいます。ここにこういう先生いらっしゃいますよ、とか、ここでジャパノロジー (日本学) やってますよ、というような情報提供をしていきたいと考えています。

潮田会長から貸与された清朝時代の屏風が来訪者を迎えるHMCのエントランス。© 2019 Jouji Suzuki.

取材・文:小竹朝子