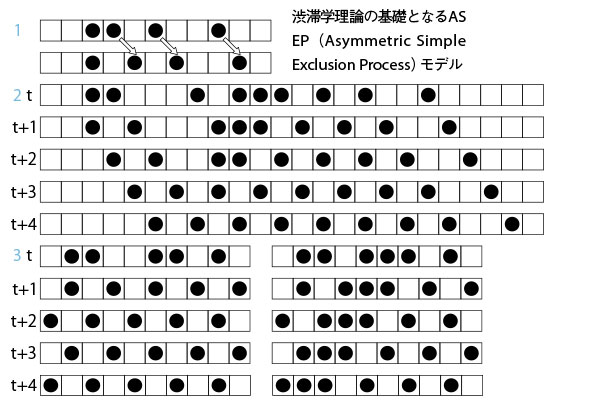

数学と物理に基づく「渋滞学」で大会期間中の観衆を事故なく誘導 | 西成活裕 | オリパラと東大。

~スポーツの祭典にまつわる研究・教育とレガシー

半世紀超の時を経て再び東京で行われるオリンピック・パラリンピックには、ホームを同じくする東京大学も少なからず関わっています。世界のスポーツ祭典における東京大学の貢献を知れば、オリパラのロゴの青はしだいに淡青色に見えてくる!?

| 数理物理学 |

大会期間中の観衆を事故なく誘導

西成活裕 西成活裕先端科学技術研究センター 教授 NISHINARI Katsuhiro |

東京オリンピックの期間中、競技会場の片隅で観客をじっと見つめる、スキンヘッドの屈強な中年男性を見かけたら、もしかしたらそれは不審者でも警備スタッフでもなく、西成活裕先生かもしれません。

西成先生は「渋滞学」研究の日本における第一人者。その研究対象は人にとどまらず、車やアリ、インターネット、血液中のタンパク質にも及びます。来たるオリンピックの組織委員会のアドバイザーも務め、会場に大挙する観衆を誘導する方策を練っています。

水や空気などの流体力学の研究者だった西成先生は約25年前、人や車の流れの分析に物理的な法則が使えるのではないかと思いつきます。小さい頃に混雑する渋谷で倒れた思い出もあるほど渋滞が嫌いだったことも興味に拍車をかけました。ただ、最初は「シャレ」だったとか。

「最初は私もこんな研究は無理だと思っていたんです。人間には心理があって、突然、トイレに行こうとかそんな理由で動くこともあるわけです。でもよく考えたら、例えば道が混んでいるときの車の行動って、加速、減速、車線変更の3つしか選択肢がないな、と」

混雑するほど人や車の選択肢から心理的な要素は減り、むしろ物理法則に支配される、と考えた西成先生は、海外の学会で、車の流れを物理学で研究する同じような「変わり者」と出会い、ドイツのケルン大学へ1年間研究留学。そこで意外な発見をします。

「アリ好きの学生とアリの行列について調べたらどうか、と盛り上がり、インドのアリの研究をしている教授とともに学生をインドに派遣しました。撮ってきたアリのビデオを見て、アリの数を皆で数えながら分析したところ、アリには渋滞が起きないことがわかったんです」

アリは、どんな長い行列でも車間距離ならぬアリ間距離を確保し、前後の空間をうまく保っていました。この研究は物理学で最も権威のある専門誌「フィジカル・レビュー・レターズ」に掲載され、大きな反響を呼びました。

「距離を空ければいいということは自然から学びました。車も人も、混んでくると距離を詰めがち。けれども、逆に距離を空けたほうが皆ストレスなく進める。発想の転換でした」

アリから学んだ知見は今も生きています。去年12月のさいたま国際マラソンでは、スタート地点の一万六千人のランナーの間隔を少しずつ空けてアリーナの外周に並ばせる「ふわっとスタート」を実行した結果、最後尾の人が出発するまでの待ち時間は23分から20分に短縮されました。

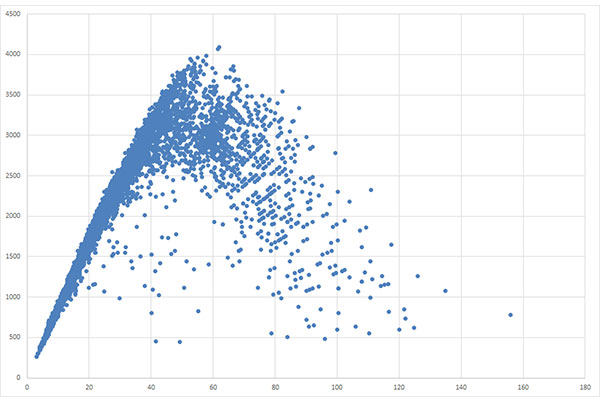

ある時間内に人やモノが通過する量は、人やモノの量に比例して増えますが、ある段階でガクンと落ちます。それが渋滞の始まり。西成先生によると、歩く人の1平方メートル内の密度が1.8人以上になると渋滞が起きます。

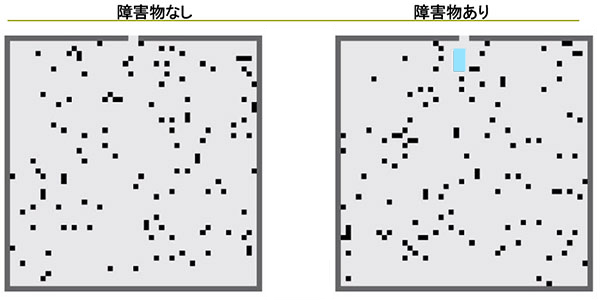

人を音楽や光などで自然に誘導する「ナッジ理論」や、過去の群衆事故500件の分析など、勘や経験ではなくあくまでも科学に基づいた混雑解消に取り組む西成先生。五輪会期中の東京の人口が約2千万人に倍増すると予測される中、この一大イベントを無事に遂行するための「縁の下の力持ち」を務めます。

「皆さんが我々の苦労を知らないで楽しめるとよいな、と。安心安全ってそういうもの。来ている人に対策が知られてはいけませんが、こうした知恵の結晶したものがオリンピックなんだと思います」