録音した自分の声はどうして変に聞こえる?→米村美紀|素朴な疑問vs東大

「なぜ?」から始まる学術入門

言われてみれば気になる21の質問をリストアップし、その分野に詳しそうなUTokyo教授陣に学問の視点から答えてもらいました。知った気でいるけどいざ聞かれると答えにくい身近な疑問を足がかりに、研究の世界を覗いてみませんか。

Q.11 録音した自分の声はどうして変な感じに聞こえるの?

録音した自分の声を聞いて、「あれ?」と感じたことがある人は多いのではないでしょうか。 自分が認識している声となぜ違うの?「気導音」と「骨導音」の違い

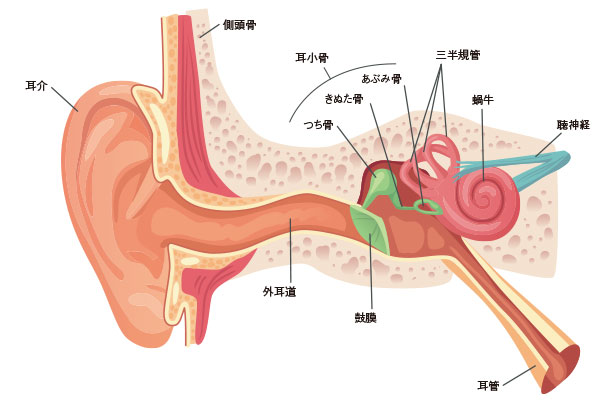

音の伝達経路には、空気の振動が鼓膜に伝わる「気導音」と、骨の振動が伝わる「骨導音」があります。私たちが普段聞いている自分の声は、この2つの経路から伝わる音が混ざって聞こえています。一方で、録音された声は、気導音だけなので違って聞こえます。他人が聞いている私たちの声も気導音で、録音された音と同じです。

私たちが聞いている他人の声や音楽、騒音など、あらゆる外部の音は空気の振動として耳へ届きます。その空気の振動が外耳道と呼ばれる耳の穴に入り、その奥の鼓膜を振動させます。そして、さらに奥にある3つの耳小骨を経由して、蝸牛というカタツムリのような形をした器官に入力され、電気信号に変わって聴神経に伝わります。これが気導音です。骨導音は、側頭骨(頭蓋骨の一つ)の振動が直接蝸牛に伝わって聞こえる音。耳を塞いで声を出すと、自分の声が聞こえますよね。それは主に骨導音です。

人間の耳は低音に対して感度が悪い

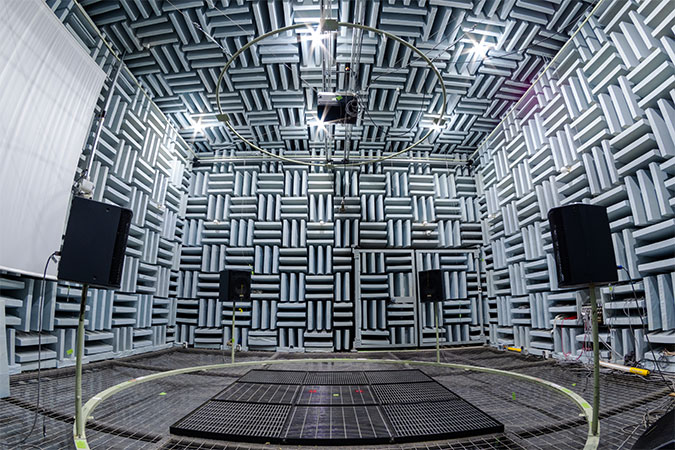

この「音」の領域で、私が研究しているのは建築環境工学の音響分野です。「環境」というと、地球温暖化などのグローバルなスケールのものを想像するかもしれませんが、私の研究対象は半径5メートル、広くて100メートルくらいの身近な音環境です。私たちの生活空間には、家電や空調設備など様々な音が溢れていますが、それらがどのような音でなぜ発生しているのか、また私たちはそれを許容できるのか、といった騒音の課題に取り組んできました。

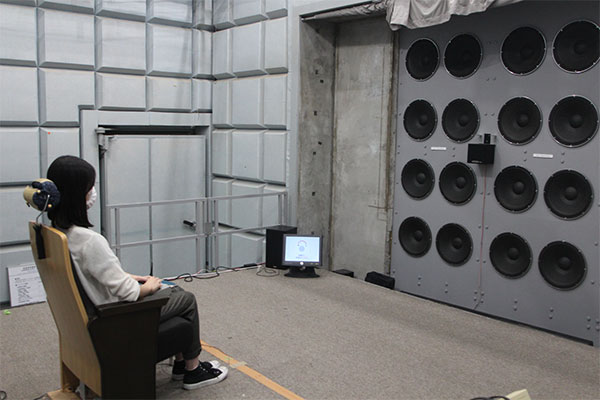

人間に聞こえる周波数は20~20,000ヘルツ(Hz)くらいだといわれます。数値は1秒あたりの振動の回数を表していて、小さければ低音、大きいと高音になります。冷蔵庫だと50Hzぐらいの低音が「ブーン」と鳴ったり、パソコンのファンが時おり「ウィーン」という音を鳴らしますが、そこに1,000Hz以上の高い音が強く入っていたりすることがあります。それらの音は、大きくなくても耳について気持ち悪い、と感じることがあります。それがどのくらい不快なのか−−細かく分解すると、音の高さや、音量という物理的な特徴によって、不快感という心理量がどれくらい違ってくるのか−−という観点で音の評価実験を行っています。

この身近な音の中でも、私が特に注目してきたのが低い音。人間の耳は低音に対して感度が悪いという特徴があります。環境省から出ている「騒音にかかる環境基準」に使われている騒音の指標を計算するときも、低い音はエネルギーとして考慮されにくいことが多いです。普通の騒音はそれで問題ないのですが、低い音も目立って聞こえれば音色に影響するし、不快に感じられる、というところに問題意識をもってきました。

例えば、エアコンの室外機からは50Hzから100Hzくらいの低周波音が出ることがあります。それが夜中ずっと鳴っていると、睡眠を妨げたり、近隣との騒音トラブルのもとになったりもします。この騒音問題の対処のためには、どの高さの音がどれだけ強く出ていると不快に感じるのかを、定量的に調べておくことに意義があります。何が許容できないのかが分かれば、例えば、その騒音源となる製品の開発段階で、騒音を抑制する目標値のようなものも提示できると考えています。

心地よく過ごせる音環境を整える

騒音の研究で目指すところは、不快な音をなくし、快適な音環境を整えるということです。最近はノイズキャンセリング機能がついたイヤホンで自分の耳元だけ不快な音を軽減することもできますが、建築音響的にはそのようなものを使わなくても快適に過ごせる空間を増やしたいと思います。例えば、案内放送が多いといわれる日本の駅。エスカレーターで注意喚起が再生されたり、発着の放送があったり、その環境で話すために話し声が大きくなったり、と音が重なることで非常にうるさくなります。案内放送は、情報伝達や安全性という観点から不可欠なものですが、放送の仕方や建築材料の選択によって音を制御することで、もっと静かな環境にできると考えています。

音は建築の図面に見えない分、後回しにされがちです。しかし、もう少し静かだとこんなに快適になる、ということを皆さんに感じていただきたいですし、空間の設計や意思決定をする人たちに、音の重要性を発信したいと思っています。建築の形や材料を変えると音環境も変わります。現実にはコストなどの事情もありますが、音の観点も取り入れてもらえたらと思います。

人間が総合的にどう音を受け取り、どのような要素に影響されて音環境の良し悪しを判断するのか、という部分はまだブラックボックスです。例えば、音がどのような周波数特性を持っていて、時間の経過でどう変動するか。あるいは、物理現象としての音は同じでも、友人が出しているのか知らない人が出しているのかでも、印象が違ってきます。私たちが音環境を評価するルートは、おそらく状況ごとに多数ありますが、そのうちの1つか2つでも理解できればと思っています。

回答者/米村美紀

回答者/米村美紀