GX(Green Transformation)に関係する21の質問にUTokyo教授陣が学問の視点から答えます。他人事にできない質問を足がかりにGXと研究者の世界を覗いてみませんか。

Q.1 人類に残された猶予はあと10年しかないってホント?

2020年の「東京フォーラム」※でIPCC前事務局長がそう言ってました。このままだと人類は滅亡するの?※東大と韓国のChey Instituteが年に一度共同開催している国際会議。2020年は「人新世における人類共有の地球環境」がテーマでした。

緩和と適応の二段構えで気候変動に対応

あと10年人類が何もしなかったら温暖化のせいで世界が滅亡する、というわけではありません。温暖化には長所も短所もありますが、後者のほうが大きいことが明らかとなり、2021年の気候変動枠組条約締約国会議(COP26)において、産業革命前と比べた世界の平均気温上昇を1.5度未満に抑えようという目標が定められました。目標を達成するには脱炭素を進めないといけないことが科学的に明らかで、脱炭素を進めるには社会の変革が必要です。それをあと10年のうちに行わないと1.5度以上の上昇が起きるのは必至ですが、それだけで滅亡するわけではありません。

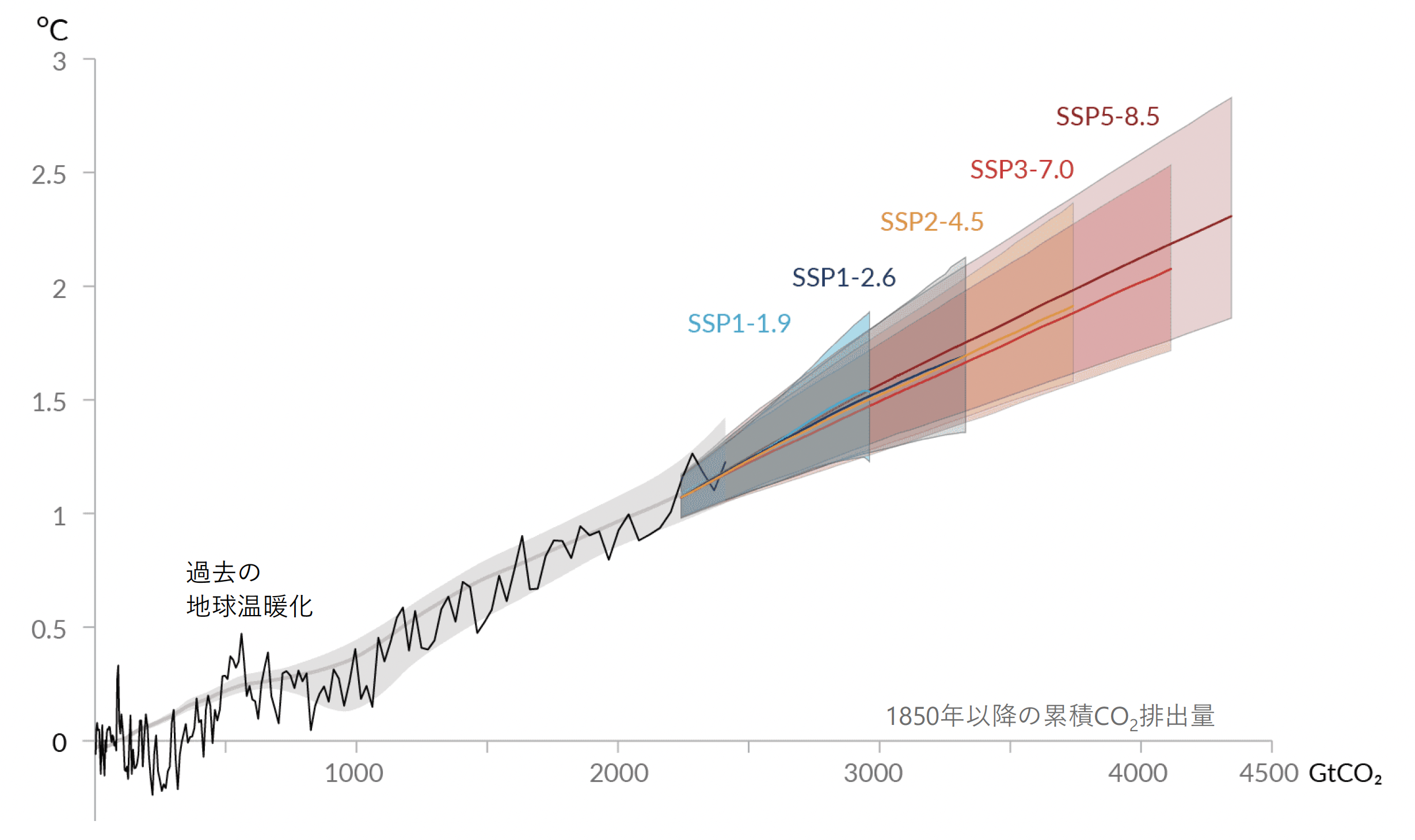

累積CO2排出量と平均気温上昇値

横軸は人間が出した1850年以降の累積CO2排出量で、縦軸は世界平均気温の上昇値を示しています。5つの例示的なシナリオのどれを取っても両者はほぼ線形の関係にあります。

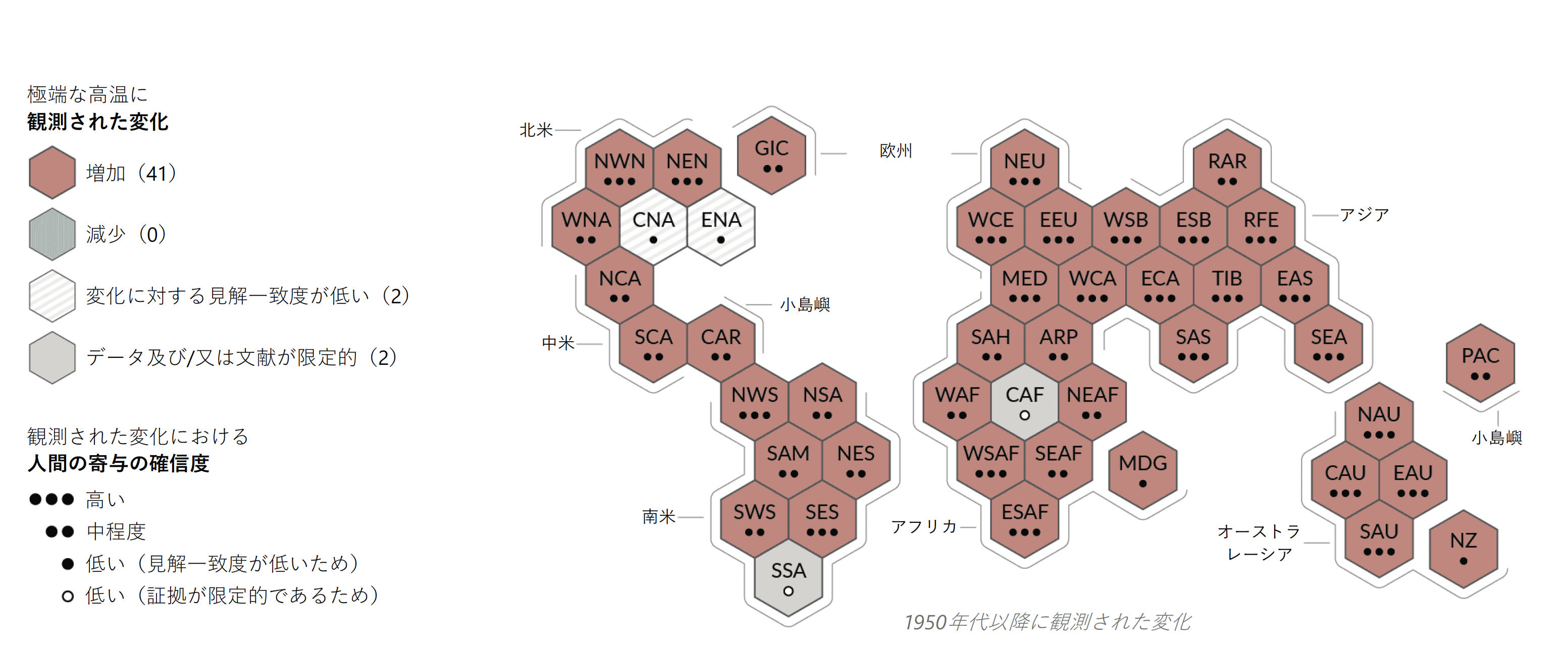

極端な高温の変化と人間の寄与の確信度

1950年代以降に観測された地域ごとの変化。3字の略称は、EAS=東アジア、NWN=北米北西部など。人間が居住するほとんどの地域の気候変動に人間の活動が影響を及ぼしています。

図1と図2はIPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WGI_SPM_JP.pdf)より

気候変動への対応には、緩和と適応の二つがあります。化石燃料を再生可能エネルギーに転換する、CO2を炭素固定技術や植林で回収する、などは代表的な緩和策です。一方で、緩和の努力をしても止められない部分はあります。温暖化に応じて生きられるようアジャストするのが、適応です。たとえば、高温の環境でも育つよう農作物を改良するとか、大雨が降っても河川氾濫が起きない都市にするといったことが代表的な適応策です。ただ、変化が大きいほど適応しにくくなるので、変化をなるべく抑えたほうがいいのは明らかです。2015年のパリ協定で2度だった目標を2021年のCOP26で1.5度としたのは、適応の難しさを認めたがゆえのこと。それを超えると「適応の限界」が見えてくるのです。

気候と社会が対象の連携研究機構が発足

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を構成する部会は、温暖化の理解と予測を行う第1部会、適応について評価する第2部会、緩和について評価する第3部会の三つに分かれています。人類は、科学的理解を軸に緩和と適応の両輪で気候変動に対応しようとしているのです。東京大学も、科学的エビデンスに基づいて気候変動問題の克服を目指す「気候と社会連携研究機構」を昨年7月に立ち上げ、IPCCの部会構成に準じた三つの研究部門で活動しています。人文社会科学に関わる部門も組み込んでいるのが大きな特徴です。科学は価値判断まで踏み込まないのが従来の姿勢でしたが、緩和と適応という気候変動への対応には人の意識・行動の変容が求められます。価値判断の積み重ねによって将来のCO2排出量が変わるなら、やはり科学もそこに向き合わないといけないでしょう。

私の研究テーマは気候変動のメカニズムと予測可能性です。特にCO2の濃度が高くなると地球の気候がどう変わるかを研究しており、IPCCの第1部会にも参加しています。温暖化に限らず変化する気候のメカニズムはどのくらい先まで予測できるのか。人間が出したCO2でも、地軸の傾き変化による日射量変化でも、原因はなんであれ、気候という複雑で非線形のシステムはどう応答するのか。数値シミュレーションを使い、気候がどのように変わるのかという理論を導きます。

A.人間に悪影響が及ぶから

一つには、異常気象が頻発して災害が増えるから。洪水や熱波などの災害が増え、人的にも物的にも大きな被害が生じます。CO2排出を正味ゼロにするといった強力な対策を講じない限り、危機的な状況は避けられません。熱帯の島国にとっては、海面上昇で国土が沈む懸念が高まります。ただ、海面上昇は気候変動より緩やかに進みます。日本でも海面が2m上昇すれば0m地帯などは大問題ですが、それは最短でも300年先と考えられています。

生態系に影響が及ぶ懸念もあります。シロクマやサンゴが絶滅したら何がいけないのか、という見方もあるでしょう。昔から環境変化で絶滅する生物はいました。生物多様性で誰が恩恵を被るかというと、人間です。人間は生態系から様々な資源をもらって生きています。生態系が変わることは人間に悪影響を及ぼします。温暖化で回遊経路が変わって日本でサンマが獲れなくなり秋の食生活が変わる、といったことが様々な場面で起きるわけです。それを許容するか否かは人それぞれですが。

A.化石燃料に頼らない生き方に変えればOK

温暖化を止めるために脱成長をという考え方もあるでしょう。経済成長は消費電力量に比例します。成長したいなら使うエネルギーを増やさないといけません。しかし、カーボンニュートラルは使うエネルギーを減らすことではなく、使うエネルギーを化石燃料に依存しない形に変えようということです。

IPCCも開発や経済成長を悪とは捉えていません。最近のキーワードはSustainable development(持続可能な開発)より一歩進んだClimate resilient development(気候変動に対して強靭な開発)です。今春に発表されるIPCCの統合報告書にも記された、温暖化に適応した行動が温暖化の緩和にも役立つという考え方です。これまで、緩和ではエネルギー事業者や政府や産業界が、適応では農業や水産業などの一次生産者や地方自治体が積極的でしたが、どちらも大きな社会変革を必要とするのでいっしょにやったほうが解決策が見えてきやすいだろうという考え方です。

A.科学を信頼するならそう認めるほかない

過去の観測データを見ると温暖化は否定しようがありません。それがたとえば太陽の活動の変化のせいだとすれば人間の責任ではありませんが、人間が出した温室効果ガスが過去100年の気温上昇の原因であることは、IPCCが長年議論して導いた結果です。報告書を重ねるごとにその確信度表示は66%→90%→95%と高まり、2022年の第6次報告書ではその確率表示が消えました。科学の目で見れば、人間活動が温暖化をもたらしたことに疑う余地はないのです。

このことを受け入れない人もいるようです。進化論を否定する科学者がいるのと同様に、温暖化の原因が人間活動だとは認めない科学者や、人間活動の影響は認めるが緩和策をがんばらなくても気候変動はそのうち落ち着くと主張する科学者も、実はゼロではありません。ただし、気候科学の分野では、そうした懐疑的な見方はすでに過去のものです。

『絵でわかる地球温暖化』(講談社、2018年)

今さら聞きにくい地球温暖化のあれこれについて、基礎から最先端研究まで、豊富なカラー図版とともに解説した、地球環境科学の入門書。