犬にまつわる東大の研究

獣医外科学、動物行動学、ロボット工学、

考古学、年代測定学、法学・動物介在学、

獣医疫学、古典文学、現代文学。

9分野の先生に、犬にまつわる研究について紹介してもらいました。

犬と獣医外科学

新たな免疫療法で犬のがんを治療する

中川貴之

NAKAGAWA Takayuki

農学生命科学研究科准教授

近年は獣医療の向上に伴って犬の寿命が延び、人間と同様に悪性腫瘍(がん)が主な死亡原因となっています。附属動物医療センター と獣医外科学研究室

と獣医外科学研究室 で犬のがんと日々向き合うのが中川先生。

で犬のがんと日々向き合うのが中川先生。

力を入れている免疫療法の現在について紹介します。

寿命が延びて人と同じ病に

犬の寿命は昔より延びています。ペットフード協会の調査では、1980年代には約7歳でしたが、2000年代には約13歳となり、2022年では14.76歳でした。感染症の予防が広がり、室内飼いや健康診断の機会も増えた結果でしょう。寿命が延びれば人間の生活習慣病のような病気が増えます。現在の犬の死因で一番多いのはがんです。がんは自律的に増殖する悪性の腫瘍。外からの刺激で増えるイボやタコは腫瘍とは違います。腫瘍のうち、ほかに転移して増えるものをがんと呼びます。

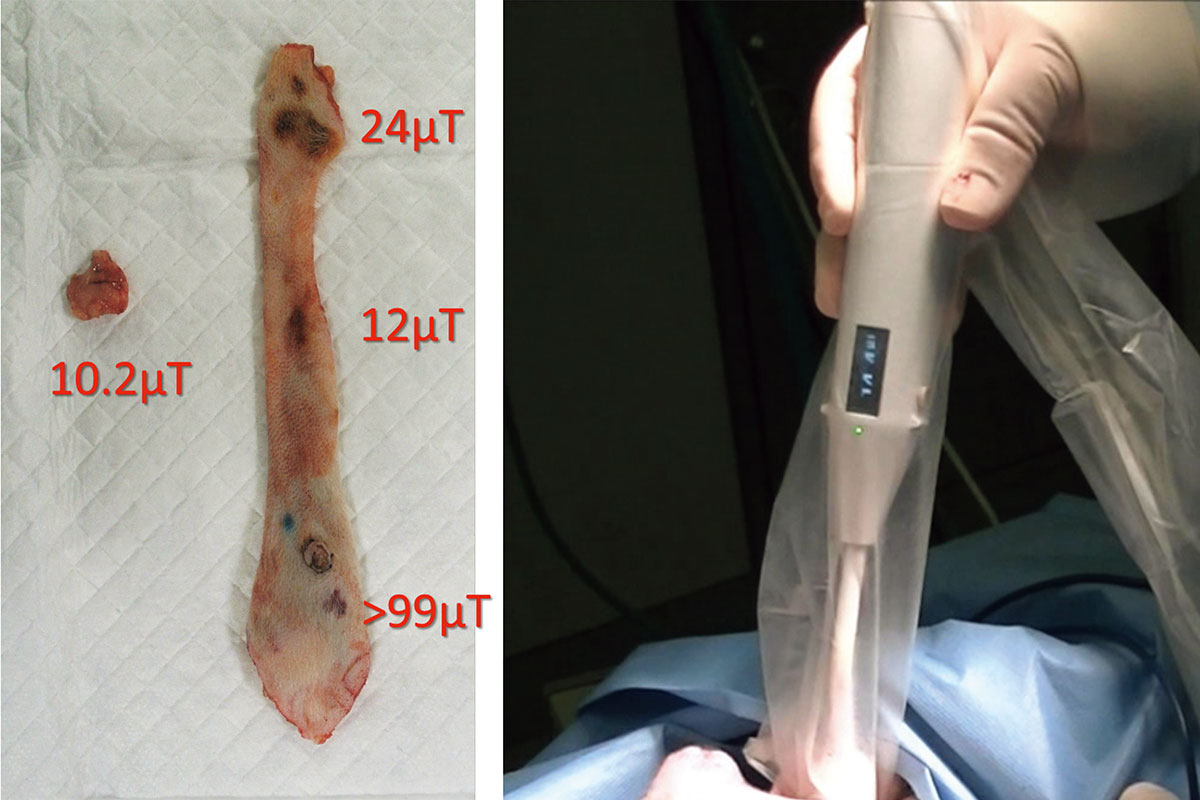

私は獣医外科学研究室で主に固形がんの研究を進めています。固まりを作るがんは切除するのが最も有効ですが、別の場所に転移すると外科の手には負えません。メスで治せるものは臨床で治し、メスで治せないものは研究で何とかするというのが研究室の方針です。

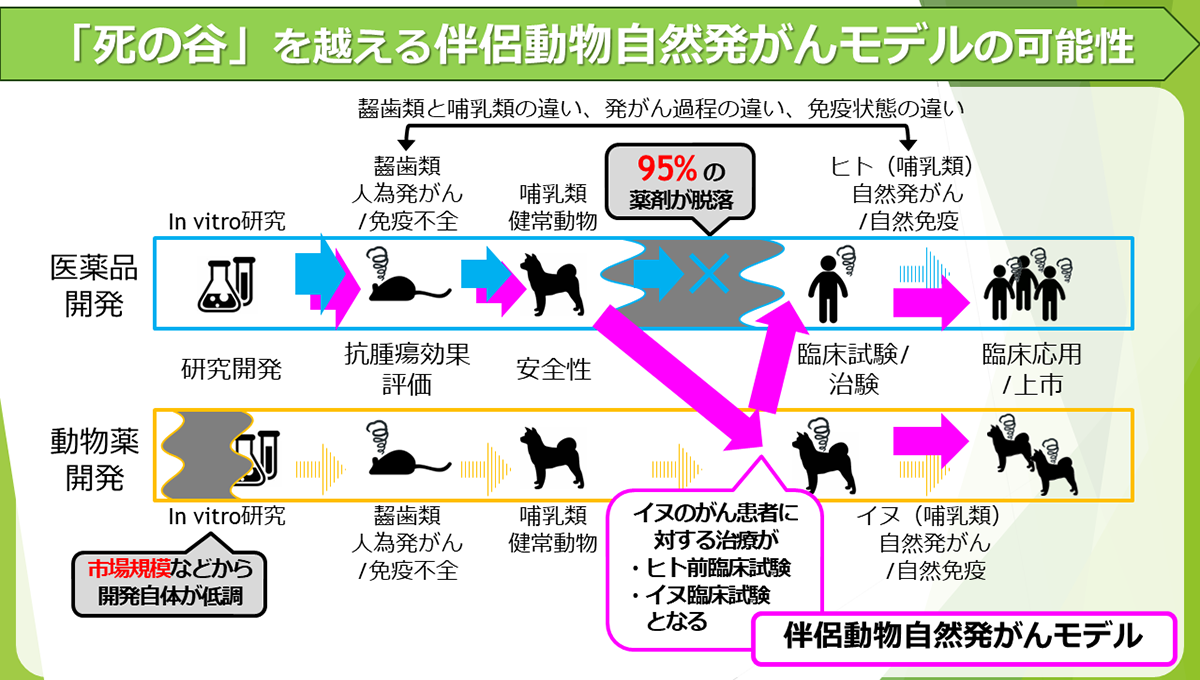

がんの治療では、手術、放射線療法、化学療法(抗がん剤など)が三大療法で、四つ目の選択肢が免疫療法です。異物であるがん細胞を免疫細胞に叩かせるアイディアは昔からありましたが、あまり効果がないと思われていました。しかし、本庶佑先生らによる免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ)の開発が転機でした。細胞膜上にあるPD-1やPD-L1という免疫チェックポイント分子が、免疫細胞に結合して攻撃を止める指示を出しており、薬でその「ブレーキ」を外せば、免疫細胞ががん細胞を叩くとわかったのです。ただ、この薬が効くか効かないかは人により大きく違います。オプジーボは非常に高価なので、使う対象を絞り込む必要があり、その指標となるバイオマーカーが求められます。

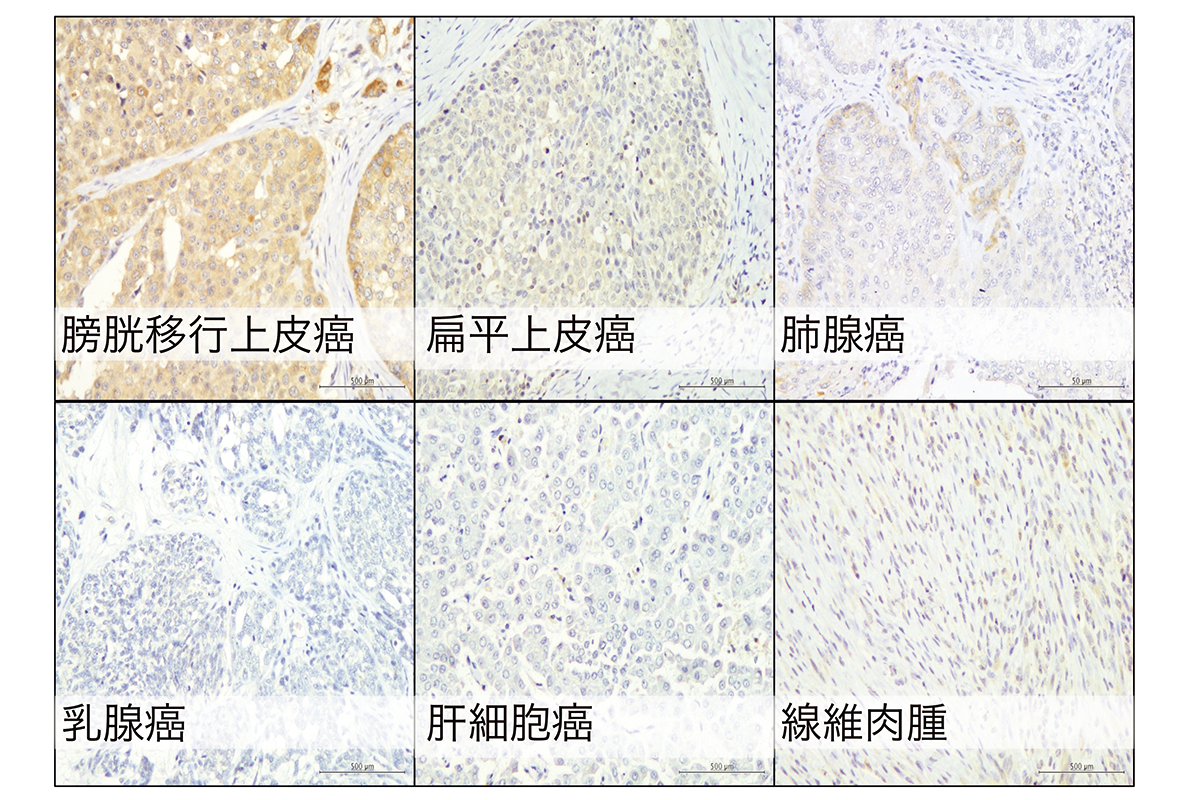

人の乳癌で発現するタンパク質が犬でも

細胞表面に存在して増殖に関する刺激を出すHER2というタンパク質があります。人の乳癌では発現が顕著で、これを標的とするのが有効と知られていましたが、犬でどうなのかはわかっていませんでした。私たちが調べたところ、犬の肛門嚢腺癌や肺癌でもHER2が顕著に発現していました。人の乳癌で使われている既存のHER2阻害薬が犬にも応用できるのではないかと考えています。

さまざまながんにおいて、起きている変化はHER2遺伝子の変異だけではありません。ほかにもがんにおいて強い影響を持つ変化がないかを調べたところ、行き当たったのがIDO1という酵素です。タンパク質を組み替える働きを持つこの酵素によって免疫細胞の働きが抑制され、がん細胞が増えていました。犬の膀胱癌ではIDO1が多く発現し、これを抑える薬を使えばがんも抑えられることがわかりました。がん細胞を直接殺すのではなく、免疫を抑制する酵素の働きを抑えるのです。

がん細胞を殺す薬は他の細胞も攻撃してしまい、体に負担がかかります。抗がん剤で毛が抜けたり体が苦しくなるのはそのため。IDO1を抑えるだけならそんな苦しさはなく、高齢犬にもやさしい治療になります。ただ、現状ではがん細胞を無くすのではなく、2~3割小さくするだけのため、他の方法との併用が重要です。免疫チェックポイント阻害薬のような別の免疫療法とか、CAR-Tという遺伝子改変療法などと組み合わせることが有望です。附属動物医療センターで臨床試験を進めていきます。