UTokyo排泄関連トピックス

他のページに収まらなかった排泄関連の話題をピックアップして紹介します。

キーワードは「馬糞」と「公共トイレ」と「虫の糞」と「安田講堂」と「マンホール」です。

1.馬術部が農家に馬糞堆肥を提供

三鷹の閑静な住宅街の近くに、東京大学運動会馬術部 の馬場と厩舎があります。馬術競技は、「馬上のフィギュアスケート」と呼ばれる馬場馬術、様々な障害をクリアする時間を競う障害馬術、その二つにクロスカントリー走行を加えた総合馬術の3種目から成ります。人馬一体の境地が求められる約30人の部員たちは、交代で部室に泊まり込みながら、日々13頭の馬の世話をしています(1)。

の馬場と厩舎があります。馬術競技は、「馬上のフィギュアスケート」と呼ばれる馬場馬術、様々な障害をクリアする時間を競う障害馬術、その二つにクロスカントリー走行を加えた総合馬術の3種目から成ります。人馬一体の境地が求められる約30人の部員たちは、交代で部室に泊まり込みながら、日々13頭の馬の世話をしています(1)。

生き物がいれば当然出るのが排泄物。部員の糞便は微々たるものですが、一日で200kg以上も出るという馬13頭の糞便は、放っておくとたまる一方です。馬は草食で乾草のヘイキューブ(2)などが主な餌のため、雑食である人間の糞に比べると全然臭くないとはいえ、やはり糞は糞。一般ゴミとしては処理できず、人家の近くで増え続けるのは問題です。そこで馬術部が昔から実施しているのが、馬糞堆肥の無償提供という地域交流事業です。

「厩舎でも馬場でも、馬は歩きながらでもボロ(糞)を出します。見つけた部員が拾い集め(3)、たまったらホイールローダーで小屋(4)に積み上げます。使用済み敷料の藁と混ぜて寝かせ、少し発酵したものを、希望する農家さんにお譲りしています」

教えてくれたのは、7人いる敷料係の一人、原庸さん(文三2年)。現在、馬場まで引き取りにくる農家が15軒、部員がトラックで届ける農家が12軒ほどあり、三鷹市内はもちろん、立川、日の出町あたりから来る人もいるそうです。

「フランスでは昔から馬糞は薔薇を育てるのによいと言われます。水稲の育苗とか、家庭菜園に使う人もいます。引き取った馬糞は、自分の農地で十分に追加発酵させてから使う人が多いですね」

そういえば、と原さんが見せてくれたのは、少しくたびれたニンジン(5)でした。馬糞をもらったお礼に、少し難があって市場に出荷できない訳あり収穫物を馬のためにお裾分けしてくれる農家さんが少なくないそうです。馬糞を肥料にして人が野菜を育て、その野菜を馬がまた食べて排泄して……。学生と馬がともに生活しながら、循環型社会の実践例を垣間見せる三鷹馬場でした。

2.「THE TOKYO TOILET」と『PERFECT DAYS』を語る講演会

©YOKO TAKAHASHI

1月17日、東京カレッジが本郷の伊藤謝恩ホールで注目のイベントを開催しました。渋谷区の公共トイレ17ヶ所を16名のクリエイターが改装したプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の発案者であり、映画『PERFECT DAYS』(ヴィム・ヴェンダース監督)のプロデューサーである柳井康治さんの講演会 です。柳井さんは、2016年パラリンピックの動画を見て障害者用の施設を作ろうと思ったが、父の正さんと話すうちに対象を限らず誰にでも開かれたものにしたいと考えるようになり、誰もが毎日使うトイレに思いが至った、と企画の経緯を紹介。映画の主人公のような清掃員がいなくても公共トイレがきれいに保たれる世界への展望を語りました。

です。柳井さんは、2016年パラリンピックの動画を見て障害者用の施設を作ろうと思ったが、父の正さんと話すうちに対象を限らず誰にでも開かれたものにしたいと考えるようになり、誰もが毎日使うトイレに思いが至った、と企画の経緯を紹介。映画の主人公のような清掃員がいなくても公共トイレがきれいに保たれる世界への展望を語りました。

生産技術研究所のマイルス・ペニントン先生は、コメンテーターとしてイベントに登壇。地域コミュニティの中心となるべく多目的空間と組み合わせた場を作ったペニントン先生は、実はトイレではなくてコミュニティ空間であるというこの場で、いつか『PERFECT DAYS』の上映会もやりたいと語りました。東大からもう一人登壇したのは、看護学の高岡茉奈美先生。排泄には最低12の動作が含まれること、認知症の人が家族とともに入れる広い個室が必要であること、見た目でそれとわからないオストメイトの人がバリアフリートイレに入ると変な目で見られがちなことなど、現場を知る人ならではの気づきを共有しました。

3.昆虫の糞を嗅いだり茶にして飲んだり

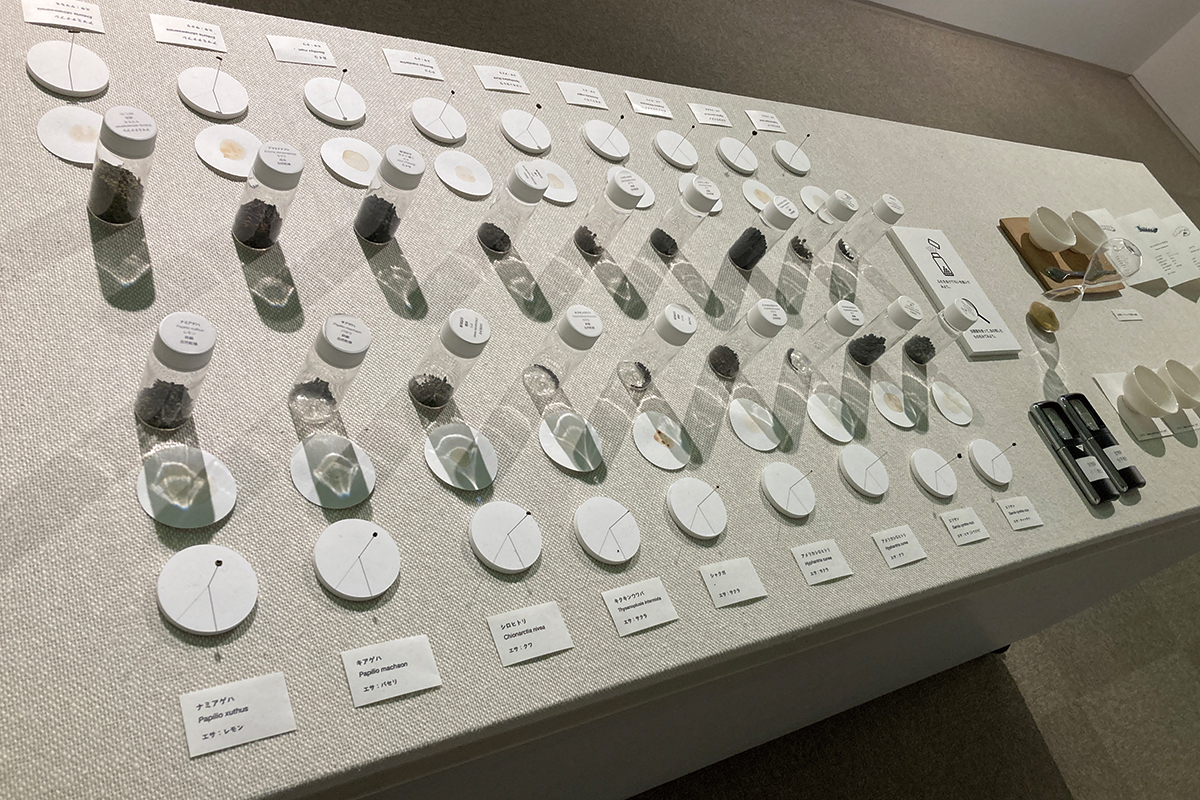

12月16日~27日、カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)が駒場博物館で「ファンダメンタルズフェス(2021-2023)」を駒場博物館とファンダメンタルズプログラム とともに開催しました。科学者とアーティストの交流プログラムから生まれた試みを伝える展覧会です。44人のプログラム参加者による多様な成果展示のなかでも異彩を放ったのが、農研機構の冨田秀一郎先生(発生生物学)とアーティストの木村亜津さんによる展示です。二人が注目したのは昆虫の糞。キアゲハ、カイコ、エリサンといった虫の糞を湯で抽出した糞茶を飲んで語るお茶会ワークショップを映像で紹介し、来場者が匂いを嗅ぎ比べられるよう18種の糞(1)を展示。糞を特殊な紙に置いて湯を垂らすと糞ごとに無数のバリエーションが生まれることに着目したドローイング作品(2)も登場。目と鼻と舌を駆使して虫の生活を探るという刺激的な体験が提供されました。

とともに開催しました。科学者とアーティストの交流プログラムから生まれた試みを伝える展覧会です。44人のプログラム参加者による多様な成果展示のなかでも異彩を放ったのが、農研機構の冨田秀一郎先生(発生生物学)とアーティストの木村亜津さんによる展示です。二人が注目したのは昆虫の糞。キアゲハ、カイコ、エリサンといった虫の糞を湯で抽出した糞茶を飲んで語るお茶会ワークショップを映像で紹介し、来場者が匂いを嗅ぎ比べられるよう18種の糞(1)を展示。糞を特殊な紙に置いて湯を垂らすと糞ごとに無数のバリエーションが生まれることに着目したドローイング作品(2)も登場。目と鼻と舌を駆使して虫の生活を探るという刺激的な体験が提供されました。

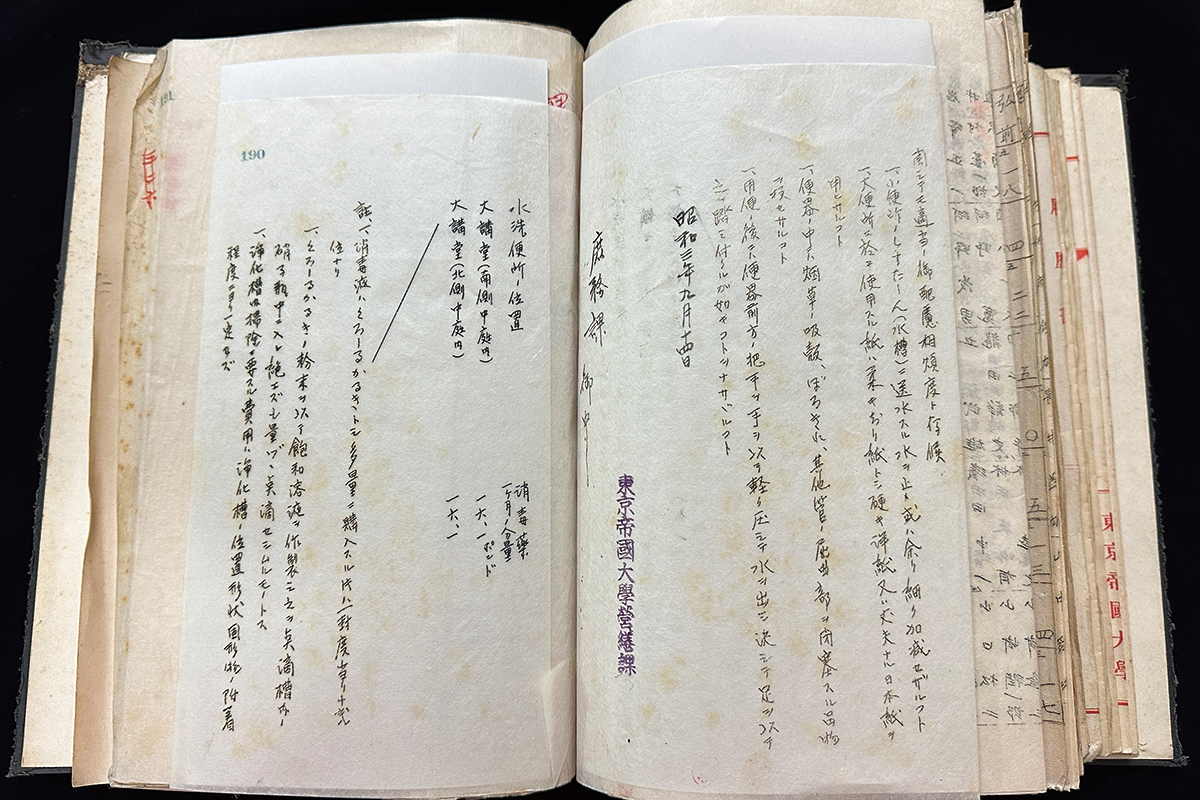

4.96年前の安田講堂トイレの課題は?

東京大学文書館の所蔵資料によると、安田講堂の竣工から3年後の1928年9月、営繕課から庶務課宛に水洗便所の取り扱いに関わる文書(写真)が出されています。その一節に見えるのは「一、便器ノ中ニハ烟草ノ吸殻、ぼろきれ、其他管ノ屈曲部ヲ閉塞スル品物ヲ投セサルコト」という一文。紙以外のものを便器に入れて管を詰まらせる困った人たちがいたための通知だったと思われます。当時はまだ汲み取り式が一般的で、水洗便所になじみがない人が多かったとはいえ、ぼろきれを入れるとはなかなかの強者……。詳しくは文書館サイトの「東大史の小窓」欄から、「蔵出し!文書館」第44回「トイレを使うときは?」をご覧ください。

5.キャンパスの下水系マンホール蓋

今号p.3(とこのhtmlページの右上部)に掲載したのは、本郷の銀杏並木の路上にあるマンホール蓋です。これは帝・大・下・水の4字が同じ方向を向いたタイプですが、4字の向きがそれぞれ違う、丸い蓋の中心を字の地とするタイプも見られます(1)。また、一帯には「東京大学(汚)」と刻した長谷川鋳工所製の蓋もあり、こちらは蓋の中心を字の天とする置き方です(2)。

「下水」と刻した蓋は駒場キャンパスや目白台キャンパスでも見られます。駒場1号館の裏手には第一高等学校時代の「一高下水」(3)、医科学研究所1号館付近には伝染病研究所時代の「傳研下水」(4)の蓋があります。長年の摩擦のために字がすり減って判別しづらくなったものも。キャンパスに立ち寄った際、たまには下を向いて歩いてみてはいかがでしょうか。

その他の排泄関連研究

東大ウェブサイトでヒットした排泄関連研究記事のタイトルとURL