多言語話者になるための脳科学的条件――新たな言語の文法習得を司る脳部位を特定――研究成果

2024年1月19日

国立大学法人 東京大学

マサチューセッツ工科大学

一般財団法人 言語交流研究所

発表のポイント

- 英語やスペイン語等の習得経験のある日本語母語話者が、新たにカザフ語の文に音声で触れた時、その文法習得を司る脳部位を特定しました。

- この新たな言語習得を司る脳部位は、これまで母語や第2言語の文法処理に関わる「文法中枢」として研究チームが特定してきた「左下前頭回の背側部」と完全に一致しました。

- 多言語の習得効果が累積することで、より深い獲得を可能にするという仮説「言語獲得の累積増進モデル」が、脳科学によって明確に裏付けられました。

発表概要

東京大学大学院総合文化研究科の酒井邦嘉教授と梅島奎立助教は、マサチューセッツ工科大学言語哲学科のスザンヌ・フリン教授との共同研究において、新たな言語に触れた時に「誰が、何時、何を」習得したかを司る脳部位を初めて特定しました。この研究は、一般財団法人 言語交流研究所・ヒッポファミリークラブ(本部:東京都渋谷区、代表理事:鈴木堅史)の支援によって実現したものです。

本研究グループは、日本語が母語であり英語やスペイン語等の習得経験のある参加者に対し、新たにカザフ語を自然習得を模した形で習得させながら、文法的負荷の高い文法課題を解く際の脳内過程について、MRI装置(注1)を用いて調べました。その結果、左下前頭回の背側部(注2)の活動が高まるのは、「どのような参加者が(誰が)」、「試行のどの段階で(何時)」、「どの文型を(何を)」習得した時なのかを突き止めることに成功しました。

第1・第2言語においてこの脳領域が「文法中枢」として機能することは、責任著者である酒井教授がこれまでの研究で明らかにしてきました。同じ文法中枢が第3・第4言語の習得でも重要な役割を果たすことを示すという本成果は、多言語の習得効果が累積することで、より深い獲得を可能にするという仮説「言語獲得の累積増進モデル」と一貫しています。この仮説は、共著者であるフリン教授が、言語習得の行動実験をもとに提唱してきたものです。

多言語の文章を自然な音声で繰り返し聞くというメソッドに基づいて、言語交流研究所・ヒッポファミリークラブは長年の多言語活動を実践して来ました。本研究の発見は、2021年3月に発表した共同研究の成果(https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00003.html)をさらに前進させるものです。

発表内容

<研究の背景・先行研究における問題点>日本人の多くは、学校や大学、そして語学学校において、英語等を「外国語」として長年勉強してきたにもかかわらず、ほとんど話せないという深刻な問題を抱えています。多言語を話すのは特殊な能力だと思われがちですが、ヨーロッパ諸国やアフリカ・アジアの多民族国家などでは、多言語の環境が日常的であり、新たな言語を習得するのに要する努力はそれほどストレスが感じられるものではありません。従来の研究では、第3・第4言語習得について主に行動実験で調べられていました。また、3年前に本研究グループが発表した知見を除けば、第3・第4言語といった新たな言語習得については脳科学的にほとんど明らかにされておらず、第1・第2言語と共通する神経基盤の寄与は十分に特定されていませんでした。

<研究内容>実験では、14~26歳の参加者31人(東京大学学生・上智大学学生・ヒッポファミリークラブのメンバー等)を対象としました。全員が英語を第2言語として習得しており、約半数はスペイン語などのリスニングテストで初級レベル以上のスコアを示しました。全員が実験で初めて接するカザフ語(カザフスタンを中心に用いられ、テュルク諸語に属する)において、ネイティブ・スピーカーの音声刺激を用いた文法課題(図1)を行いました。カザフ語の文法規則は一切教えずに、文の文法性と、文における主語・動詞の対応について、正誤の例をデモ試行で繰り返し提示しました。そして、参加者がテスト試行で正しく判断できるかどうか調べました。実験にあたって、東京大学の倫理委員会で承認の上、全参加者から書面でインフォームド・コンセントを得ています。

用いたカザフ語の各文は、主節と関係節を含み、それぞれに主語・目的語・動詞が1つずつ含まれます。文中に含まれる「~した人」が、主節内では主語(Subject, S)・目的語(Object, O)のどちらとして表され、関係節内では主語・目的語のどちらになるか、という観点で分類すると、次の4通りの文構造になります。例えばOS条件では、「~した人」が主節内でO、関係節内(例では角括弧[ ]で示します)でSです。実験ではこれら4つの文型を混ぜて、ランダムな順で提示しました。

[1] OS条件の和訳例 「私たちは[ジョンをよく知っていた]人だと分かった。」

[2] OO条件の和訳例 「私たちは[ジョンがよく知っていた]人だと分かった。」

[3] SO条件の和訳例 「[ジョンがよく知っていた]人は私たちだと分かった。」

[4] SS条件の和訳例 「[ジョンをよく知っていた]人は私たちだと分かった。」

各テスト試行では、文を音声で提示した後で、さらに名詞・動詞ペアを提示して、その文の文法性(grammaticality, GR)の正誤(正文か非文か)を解答させるGR課題と、その名詞・動詞ペアが主語・動詞ペア(SV)の一方に対応するか否かを解答させるSV課題を行いました。その成績分布を基に、SV課題の成績がOSとSOの両条件で60%を超えた参加者「Group I」(16人、うち7人が女性)と、超えなかった参加者「Group II」(15人、うち7人が女性)という2群に分けました。なお、第2・第3言語に対してより熟達した二言語話者や多言語話者は、第3・第4言語であるカザフ語の成績が高くなることを、研究グループは確かめました。

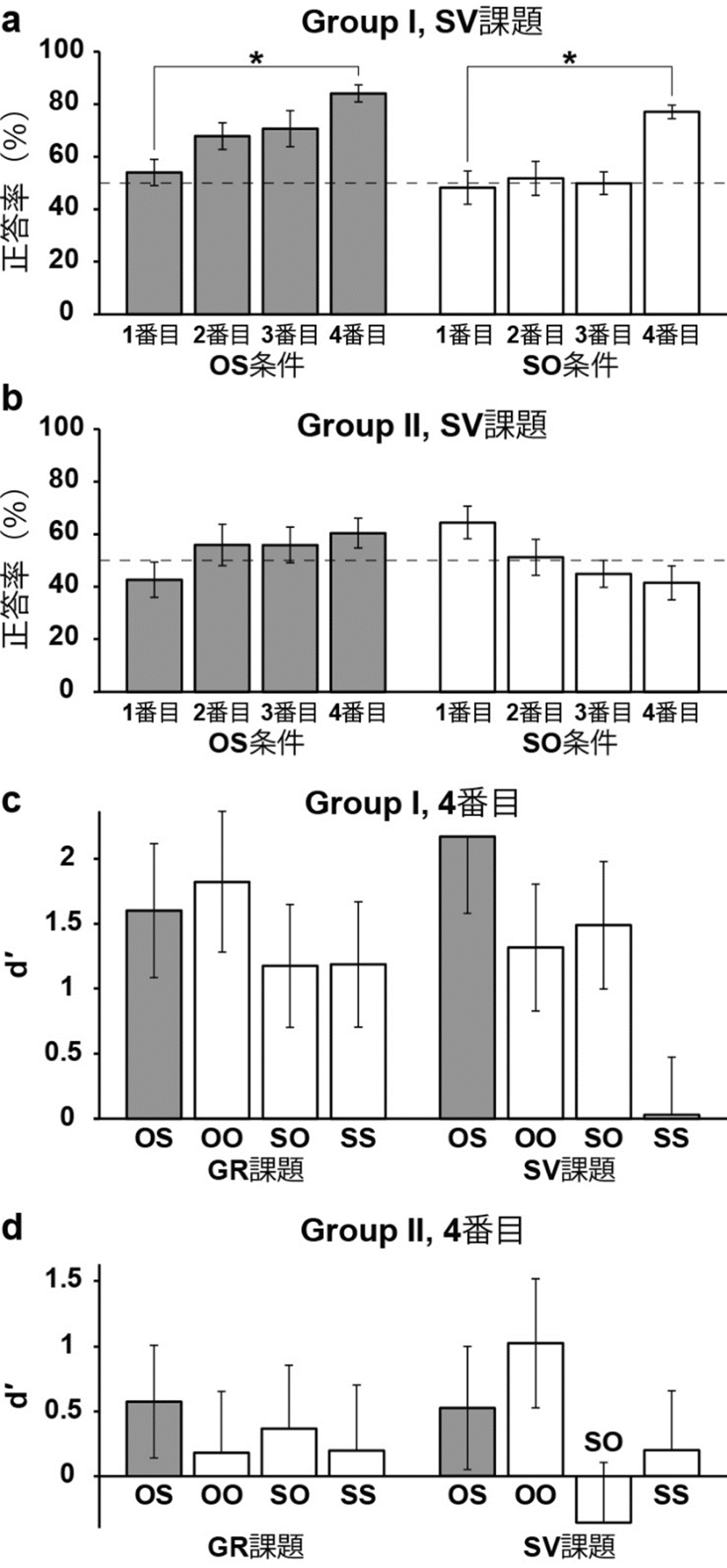

また、参加者毎に試行の時系列を4段階に分けて解析した結果、Group IではSV課題の成績が、最初の1番目から最後の4番目にかけて有意に上昇しました(図2a:OSとSOの両条件、加えてOO条件でも)。しかし、Group IIでは有意な変化がみられませんでした(図2b)。最後の4番目において、Group IはSS条件のSV課題を除き、すべての条件で熟達しました(図2c)。しかし、Group IIはどの条件も実験時間内に習得できていません(図2d)。

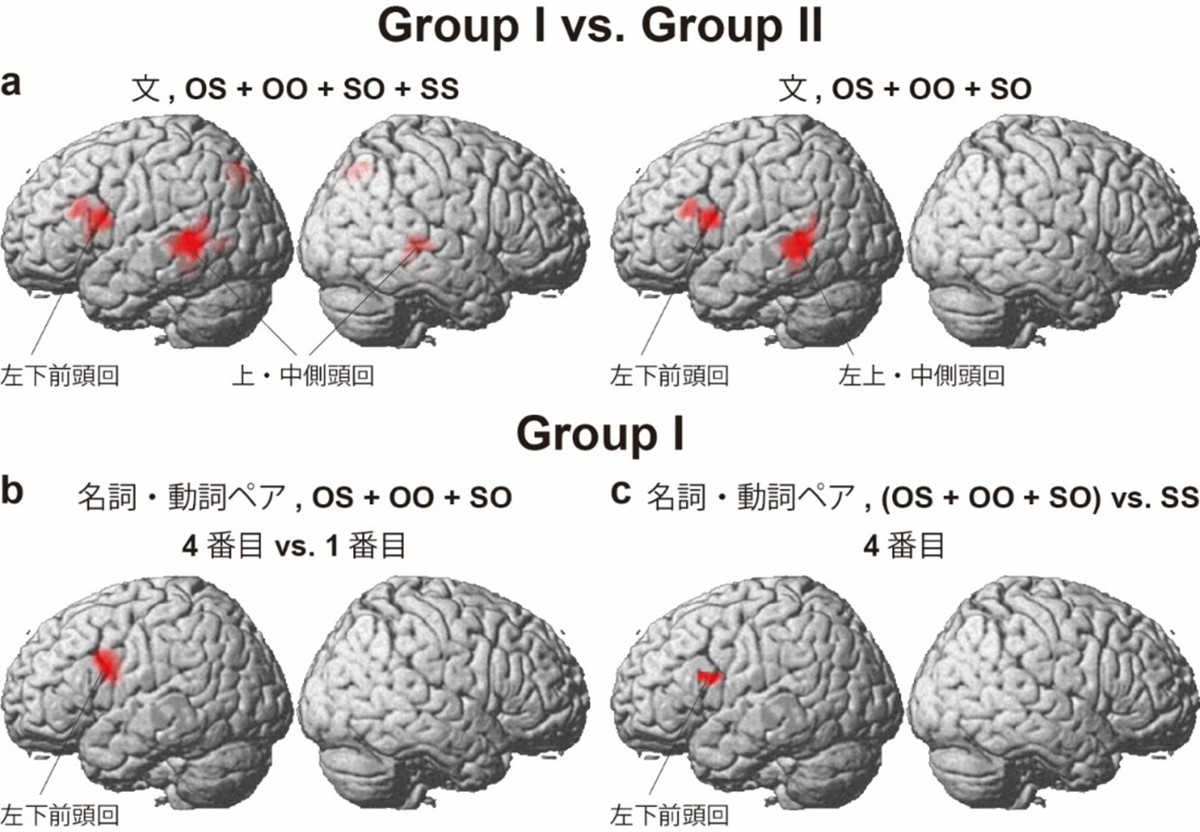

この文法課題を行っているときの脳活動をfMRI(機能的磁気共鳴画像法)(注3)で測定したところ、Group Iの方がGroup IIよりも有意に脳活動が高かったのは、言語野である左下前頭回の背側部と、両側の上側頭回・中側頭回などでした(図3a左)。また、成績の高かったOS・OO・SO条件に注目すると、活動領域は左下前頭回の背側部と左上側頭回・中側頭回のみに絞り込まれました(図3a右)。

試行の時系列について、最後の4番目の段階における脳活動を、最初の1番目と対比したところ、Group Iで有意な活動が左下前頭回の背側部のみに局在しました(図3b)。また、最後の4番目の段階でGroup Iが習得できたOS・OO・SO条件における脳活動を、SS条件と対比したところ、やはり同じ左下前頭回の背側部に活動が局在しました(図3c)。

このように一貫して左下前頭回の背側部に活動が見られたことは、第1・第2言語の「文法中枢」として知られるこの脳領域が、習得中の第3・第4言語における文法習得でも重要な役割を果たすことを示唆します。

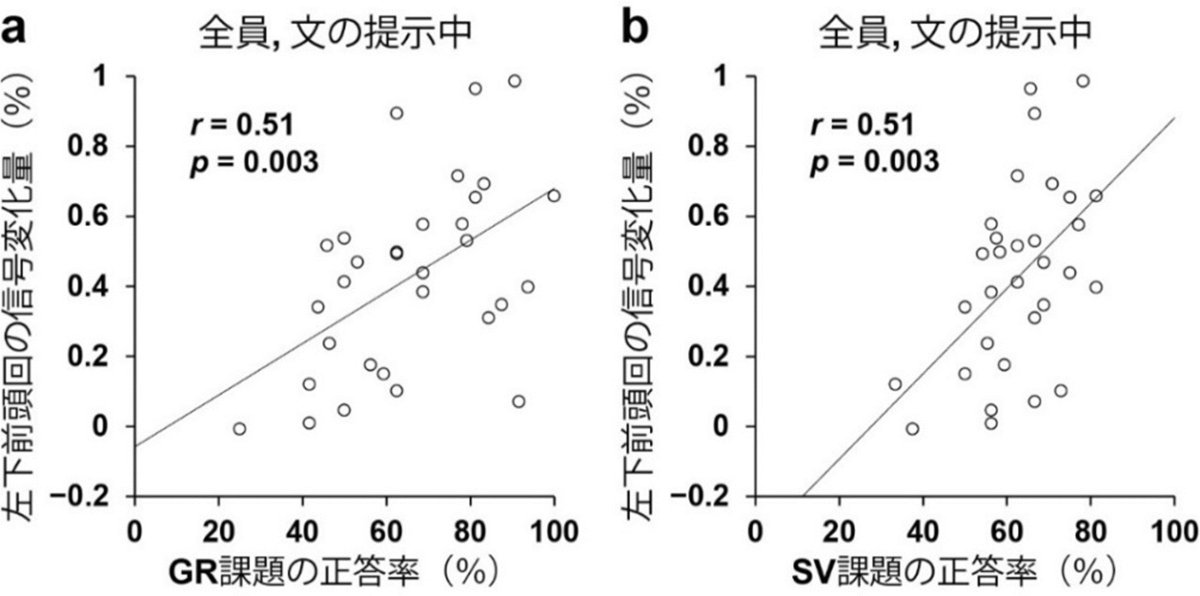

さらに興味深いことに、課題に先立つ「文」の提示中において、この文法中枢の活動量を各参加者で定量化したところ、GR課題の成績(図4a)とSV課題の成績(図4b)の両方に対して有意な相関が見られました。つまり、文を聞いている時の脳活動を文法中枢で測れば、その後の課題の成績がどうなるかを正しく予言できるのです。

この脳活動は成績が高く課題が易しく解けた人ほど強かったことから、文法中枢の活動は課題の難易度や記憶の負荷(いわゆる作動記憶)などから独立しており、文の構造計算を反映したものだと考えられます。

<社会的意義・今後の予定>日本では初等教育から英語が教科になっていますが、日本人の英語力は毎年常に下降を続けています。この傾向は特に18~20歳の若年層で顕著であり、彼らの英語のスコアは直近の数年で「標準的 → 低い → 非常に低い」と最も顕著に低下しています(出典:「EF EPI英語能力指数」イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社https://www.efjapan.co.jp/epi/regions/asia/japan/)。その原因として、個々の単語の記憶や文法の学習に頼るような従来型の勉強法や、SNSなどで大量の文字情報に晒されて音声に触れる機会が乏しいことなどが考えられます。多言語の音声に触れることで、日本人でも新たな言語を柔軟に習得できる、という本研究の成果は、多言語を同時に習得することの相乗効果を明確に示唆しています。これは、言語の「自然習得」という考え方と合致しており、語学教育全般に一石を投じるものです。詳しくは、酒井著『勉強しないで身につく英語』(PHP研究所、2022年)を参照して下さい。

他の原因として、「外国語を教える」という誤解が挙げられます。ベルリン・フンボルト大学の創設者であり、言語学者でもあったヴィルヘルム・フォン・フンボルトは、「言語を本当の意味で教えるということは出来ないことであり、出来ることは、言語がそれ独自の方法で心の内で自発的に発展できるような条件を与えることだけである。(中略)各個人にとって学習とは大部分が再生・再創造の問題、つまり心の内にある生得的なものを引き出すという問題である」(Chomsky,1965;福井・辻子訳,2017)と1836年に結論づけています。これはアメリカの言語学者ノーム・チョムスキーが提唱する「言語生得説」の基礎となる考え方であり、あらゆる自然言語の背後にある普遍性を裏付けるものです。この仮説の脳科学的な根拠については、酒井著『チョムスキーと言語脳科学』(インターナショナル新書、2019年)を参照して下さい。

これからも、東京大学の酒井研究室では言語の創造的な面から人間の脳メカニズムを解明することを追究し、言語交流研究所は多言語の実践的な活動を通して、世界の人たちとの意義深い交流の実現に貢献していきます。

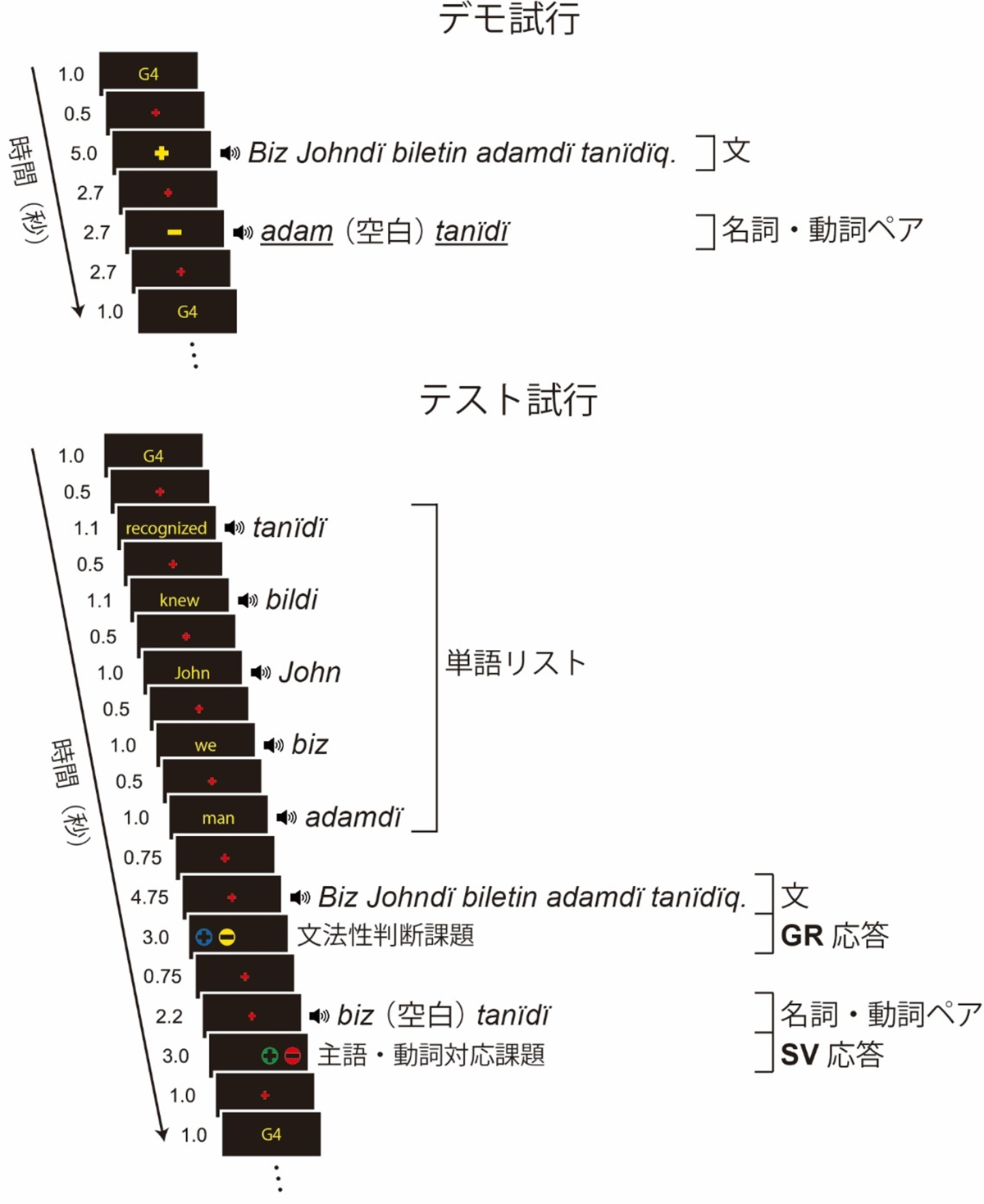

デモ試行(上図)では、カザフ語の「文」と、「名詞・動詞ペア」(下線は対応の誤り)が音声で提示されます。テスト試行(下図)では、最初に単語5つ(単語リスト)を提示し(単語の意味を英語で表示)、この単語リストを用いた文と名詞・動詞ペアを続けて提示しました。

デモ試行では、1つ目の符号(+か-)が文法性の正誤を、2つ目の符号が主語・動詞との対応の正誤を示します。テスト試行では、これらの正誤を判断する文法性判断課題(GR)と主語・動詞対応課題(SV)を行い、該当するボタン(+か-)で回答させました(図中の時系列では、それぞれ「GR応答」と「SV応答」)。

デモ試行のブロック(8試行で1ブロック)とテスト試行のブロック(8試行で1ブロック)を交互に行い、テスト試行のブロック2つで8試行中6回以上の正解がGR課題とSV課題両方について得られたときに、文法4の段階を習得したと評価して終了しました。

(b)Group IIにおけるSV課題の正答率。OSとSO条件のいずれについても、1番目から4番目にかけて有意な変化はありませんでした。

(c)Group Iにおける、刺激の正誤に対する弁別の精確さ(d'値)。4番目の段階に注目すると、SS条件のSV課題を除き、すべての条件でd'値が有意(d'= 0と有意差あり)でした。

(d)Group IIのd'値。d'値が有意な条件はありませんでした。

(b)「何時」Group Iが文構造を習得したかを示す、4番目と1番目の段階の対比から得られた脳活動。名詞・動詞ペアの提示中の活動をOS・OO・SO条件で平均した結果、左下前頭回に活動が限局しました。

(c)「何を」Group Iが習得したかを示す、OS・OO・SO条件とSS条件との対比から得られた脳活動。名詞・動詞ペアの提示中の活動を、4番目の段階について平均した結果、左下前頭回に活動が限局しました。

(b)同様にSV課題の正答率との相関。文法中枢の活動が高い人ほど、その直後の課題の成績が高くなることが分かります。

〇関連情報:

「プレスリリース 外国語習得の脳科学的効用~多言語の方が二言語より脳活動が活発~」(2021/3/31)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00003.html

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻

酒井 邦嘉 教授

梅島 奎立 助教

マサチューセッツ工科大学 言語哲学科

スザンヌ・フリン 教授

一般財団法人 言語交流研究所

鈴木 堅史 代表理事

用語説明

(注1)MRI装置

MRI(磁気共鳴画像法)は、脳の組織構造を、水素原子の局所磁場に対する応答性から測定し画像化する手法で、全く傷をつけずに外部から脳組織を観察する方法として広く使用されています。そのために使用する医療機器が、超伝導磁石によって高磁場(3テスラ程度)を発生させるMRI装置です。注3で述べる「fMRI」でも、このMRI装置を使用します。

(注2)左下前頭回の背側部

下前頭回の背側部(ブロードマンの44/45/6野)は、脳の前頭葉に左右それぞれある領域です。左脳のこれらの領域は、人間の言語処理に関わる「言語野」の一部であり、特に文法処理を司る「文法中枢」の機能があります。右脳の方は文法中枢を補助する働きがあります。

(注3)fMRI(機能的磁気共鳴画像法)

脳内の神経活動に伴う血流変化を、局所磁場の変化から測定し画像化する手法で、時間的に変化する脳活動を、脳組織に全く傷をつけずに外部から精度良く観察する方法として、1990年代から広く使用されています。

論文情報

Keita Umejima, Suzanne Flynn, Kuniyoshi L. Sakai*, "Enhanced activations in the dorsal inferior frontal gyrus specifying the who, when, and what for successful building of sentence structures in a new language(新たな言語の文構造を正しく構築する上で「誰、何時、何」を規定する背側下前頭回の活動上昇)," Scientific Reports (Nature Portfolio Journal): 2024年1月2日, doi:10.1038/s41598-023-50896-6.

論文へのリンク (掲載誌 )

)