僕は、あの人と金沢の内灘へ行ったり、いろいろしたんですけれども、清水さんのことはよく知らんのですが、驚いたのは、『朝日新聞』に転向の言を書いて、自分はだまされていたと、平和運動をする人たちはもっと純真だと思っていたら、ひどい人たちがたくさんいるというような、泣き言を書いているんですね。自然科学者が、そんなことを書くなら、まだいいと思うんですよ。ところが少なくとも社会学でしょう。社会学者が、そんなことにだまされたといまさら驚くというのは、いったいなんですかね。

[……]清水さん自身がどうなろうと、それはいいんだけれども、社会学者であるのに、ああいう泣き言を書くということが許されるなら、いったい社会学というのはなにをやる学問なのか、とても不思議ですね。(原子物理学者・平和運動家の武谷三男による発言。小田切秀雄との対談にて。『知識人の再建』、1971、pp.87-89)

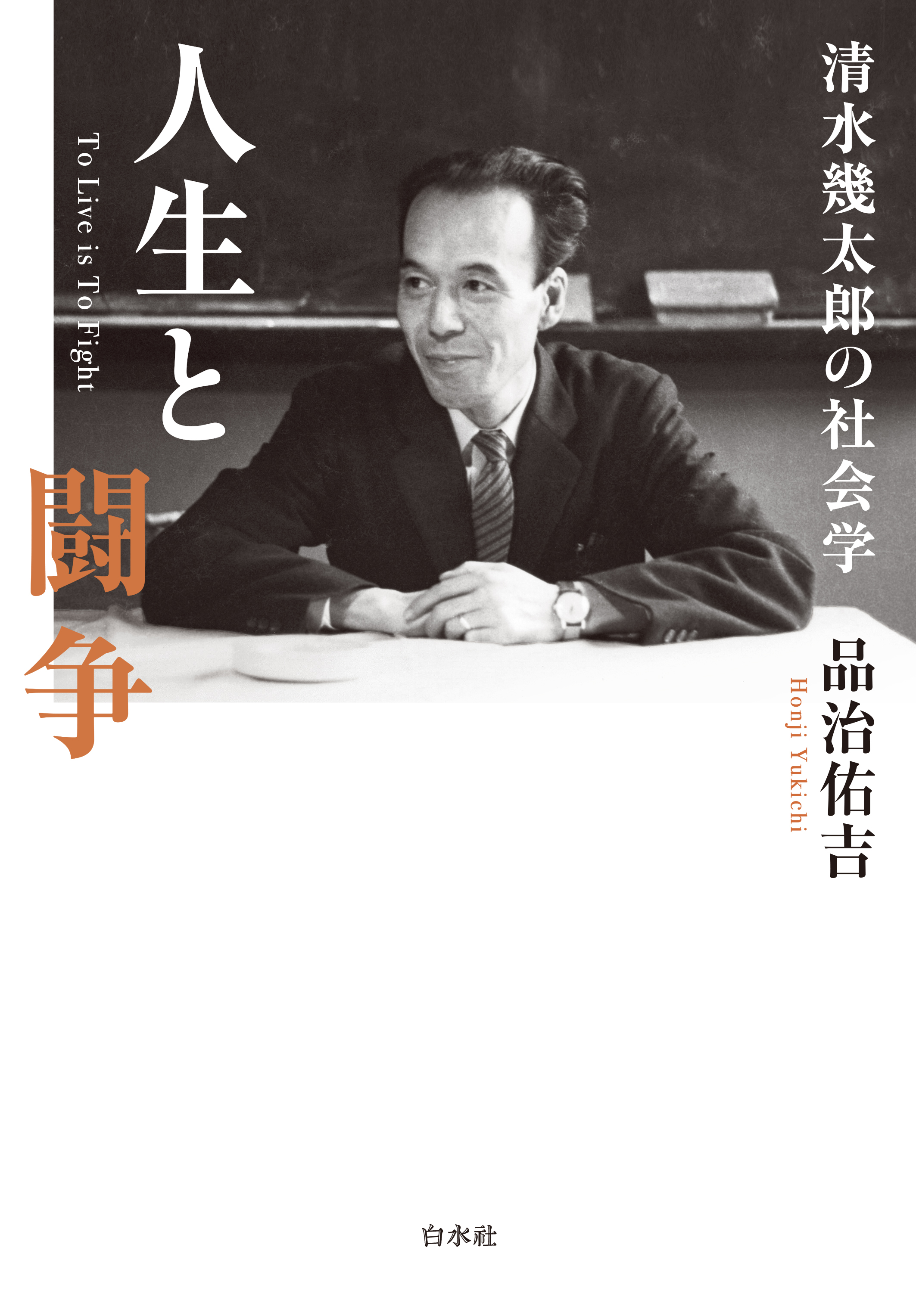

ここで「あの人」「清水さん」と呼ばれている人物が、本書の扱う社会学者・清水幾太郎です。長年研究に取り組んでいると、自分は何をやっているのだろうかという「純真」な弱音も出てくるもの。しかし、社会学という学問は、私自身がずっと研究に取り組んできた学問であります。その社会学が、戦後の社会運動に真剣に取り組んできた人物から、「なにをやる学問なのか、とても不思議ですね」という批判を公然と受けているのを目にしたときは、さすがにショックがありました。

そこで私は、この疑問を直接清水にぶつけてみることにしました。なぜなら清水こそ「社会学というのはなにをやる学問なのか」という疑問を考え抜いた人物だからです。彼の『社会学入門』(1959) の冒頭にはこうあります。

この小さな書物は、本当の素人のために書いたものである。[……]同じ問題を取りあげるにしても、ただ論理にしたがってでなく、むしろ、私自身が出会った経験――といっても、貧しいものであるが――と結びつけて、これを読者に示すという方法を選んだ。それには、もちろん、読みやすくしようという意図もはたらいているが、それよりも、社会学は人生から生まれ、人生へ帰っていくという私の古くからの信念が物を言っているのだと思う。〔ルビ原文ママ〕(pp.3-4)

「人生」!「人生論的」という揶揄は、少なからぬ社会学者が恐れるところです。しかし清水は、正面切って社会学は「人生」の学問だと言っているのです。私は、社会学成立史、メディア研究、家族論、自伝といった多彩なジャンルの清水の著述に隠された主題をたどることで、いかなる意味で社会学が「人生」の学問なのかを明らかにすることに決めました。

清水の答えは、そもそも人が生きるということが社会の定める掟――「框」――なしに考えられないことを認めつつ、それに抗い、それと闘うことこそ「人生」なのだというものです。詳しくは拙著に譲りますが、この社会で何かを学ぶことは決して自由ではなく、社会がわれわれを支配するために強いていることでもあります。ですが人間の側は、たえず既存の社会の掟の一部をなす習慣や知識を壊さなければ生きてゆけません。よって人生は、ふだんの生活のなかの公にならないような微細な葛藤から、自己の属する政治社会を覆す革命までをも含む、自己破壊のくりかえしのような様相を呈することになります。

人間と社会の闘いが、社会学の根源をなしている。そこで繰り広げられる苛烈なドラマは、決して今を生きるわれわれにも他人事ではない。そのことが拙著を通じて読者のみなさんに伝わることを願っています。

(紹介文執筆者: 品治 佑吉 / 2024年10月16日)

本の目次

第I章 問題設定――清水幾太郎と社会学

第II章 ある社会学者の出発

第III章 生きた闘争の把握

第IV章 家族――生きるという闘いの場

第V章「人生」を語り始める清水幾太郎

終章 意義と展望

あとがき

註

写真出典

文献

人名索引

関連情報

第5回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2024年)

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html

第16回 日本社会学史学会奨励賞 (日本社会学史会 2025年)

http://jashs.info/shourei.pdf

自著紹介:

社会学者への複雑な感情をときほぐす 品治佑吉著『人生と闘争──清水幾太郎の社会学』 (じんぶん堂|好書好日 2024年8月22日)

https://book.asahi.com/jinbun/article/15395983

書評:

大尾侑子 評「今年の3冊 - 24年下半期読書アンケート」 (『図書新聞』3668号 2024年12月21日)

https://toshoshimbun.com/product__detail?item=1734069526802x289148930936799200

https://toshoshimbun.com/news_detail?article=1734071313058x477464145797578750

大久保孝治 評 (『社会学評論』75巻4号pp.472-3 2025年)

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsr/-char/ja

苅部直 評 (読売新聞オンライン 2024年10月4日)

https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/reviews/20241001-OYT8T50039/

西田亮介 評 (『日本経済新聞』 2024年9月21日)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO83589540Q4A920C2MY5000/