書籍名

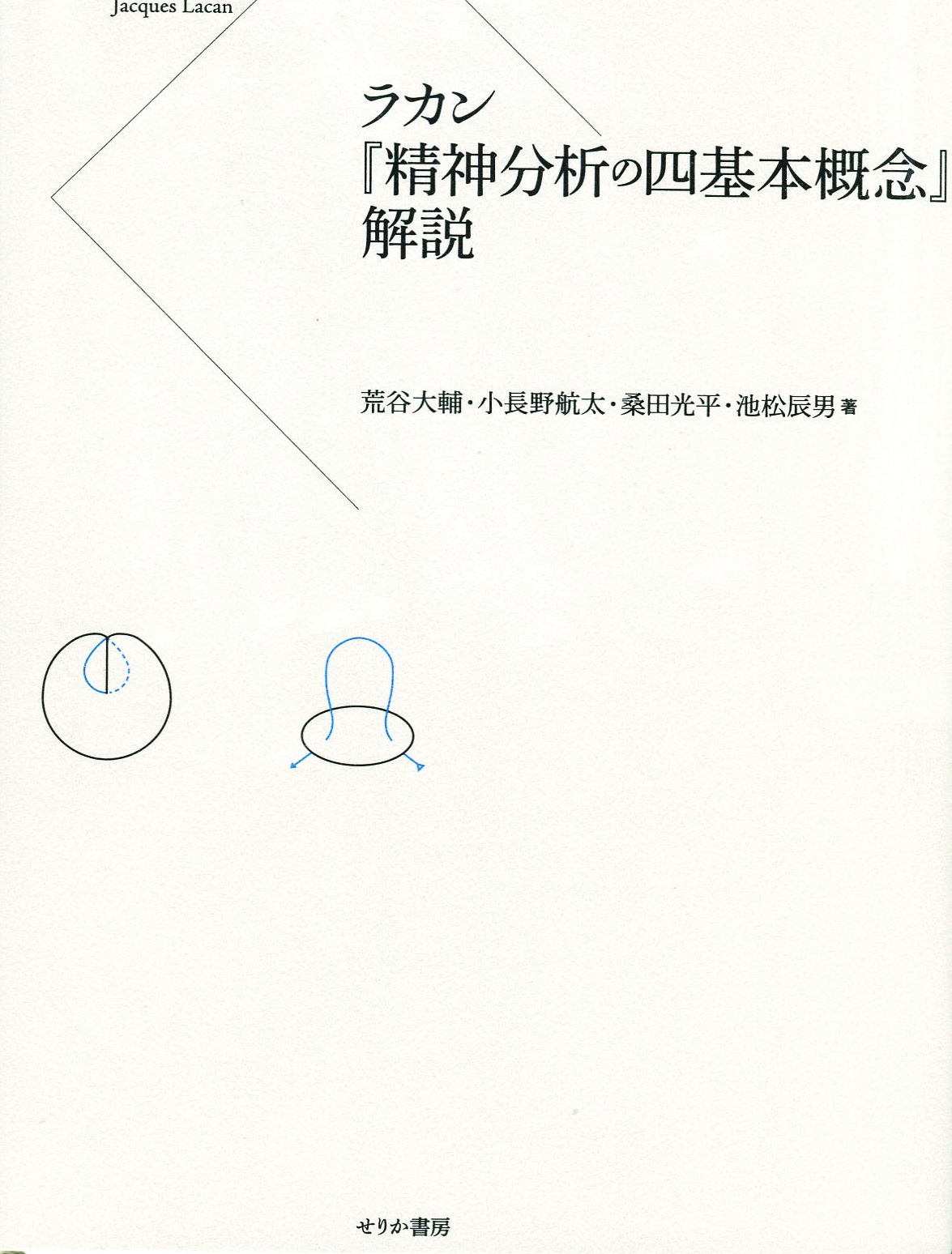

ラカン『精神分析の四基本概念』解説

判型など

250ページ、A5判

言語

日本語

発行年月日

2018年2月

ISBN コード

978-4-7967-0370-3

出版社

せりか書房

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

いまからすると少々想像しづらいかもしれませんが、年末恒例の「新語・流行語大賞」、その第1回(1984年)の受賞語には、思想用語も選ばれていました。いわゆるフランス現代思想が文字通り流行していた、1980年代のことです。30年以上が経ち、そうした現象はさすがに終焉したように見えます。とはいえ結局、当時の人々をそれほどまでに惹きつけたその思想の核心と魅力は、要するになんだったのでしょうか。―思想の内容を正確に読み解き、その意義を汲み取る試みのほうは、まだ終わっていないどころか、流行が一段落したいまだからこそ、ますます重要となってきているとも言えます。

さて、その現代思想の歴史でもっとも重要な位置を占めてきたものの一つに、ラカンの精神分析の思想があります。ラカンは、とはいえ非常に難解なことでも有名で、テクストに即して理解しようとすると大変厄介なものです。ラカンのテクストは、一文自体が難解なうえに、全体が飛躍や断絶や反復をはらんで錯綜しており、おまけに(当初の編集方針等々の事情で)近年に至るまで解説はおろか注にも索引にも恵まれぬ状況が続いてきたからです。―ラカンについても流行によらない正確な受容がこのさきますます重要となるとして、まず必要なのは、難解なテクストそのものにアクセスするための、導入的アプローチということになるでしょう。

ここに紹介する『ラカン『精神分析の四基本概念』解説』の意義は、まさにそこにあります。ラカンの講義録の一つ『精神分析の四基本概念』は、「対象a」「享楽」等々、後期のラカンの基本概念を理解するうえで重要な位置を占め、また「ラカン自身によるラカン入門書」とも呼ばれていて、現代思想の様々な文脈で言及されているテクストです。とはいえ、やはりわかりやすいとはおよそ言い難いために、テクストに即した解説の必要性が、専門の内外でかねてから指摘されてきました。本書は、そうした試みの皮切りであり、ラカンのテクストに即しつつ、一文を言い換え論点を繋ぎ背景を補うことで、錯綜した議論の道筋を再構成しています。そしてそれによって、必ずしもラカンを専門とするわけではない人も含め、様々な関心・分野の人々がラカン自身を通じてラカンに入門する足がかりとなることを目指しています(実はかく言う私自身がその一人であり、またそういう視点を持つ人が執筆に加わっているのも、本書の際だった特徴です)。

上記の趣旨からして、この場で思想の中身をいちいち解説することはしませんが、まずは議論のイメージを掴みたいという人には、「IV講」から「VII講」までを試し読みすることをおすすめします。哲学や文学や絵画とも接点の多い議論ですから、専門外の人にもとっつきやすい箇所と言えます。とはいえ望ましいのはやはり、巻末の「キーワード別 縦読みガイド」などを足がかりに、順を追って全体を通読することです。そうして様々な分野の人が、自分の手で議論の道筋を辿り直すことで、ラカンの思想、ひいては現代思想の理解への入り口に立つことができたならば、本書はその目的を果たしたことになるでしょう。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 助教 池松 辰男 / 2018)

本の目次

I講 破門

II講 フロイトの無意識と我々の無意識

IV講 シニフィアンの網目について

V講 テュケートオートマトン

VI講 目と眼差しの分裂

VII講 アナモルフォーズ

VIII講 線と光

IX講 絵とは何か

X講 分析家の現前

XI講 分析と真理、あるいは無意識の閉鎖

XII講 シニフィアンの列の中の性

XIII講 欲動の分解

XIV講 部分欲動とその回路

XV講 愛からリビードへ

XVI講 主体と大他者—疎外

XVII講 主体と大他者(II)—アファニシス

XVIII講 知っていると想定された主体、最初の双数体、そして善について

XIX講 解釈から転移へ

XX講 君の中に、君以上のものを

注

キーワード別:縦読みガイド

関連情報

原 和之 (東京大学教授) 評:『セミネール』へのもう一つの「入り口」 (『週刊読書人』 2018年6月1日掲載 3241号)

https://dokushojin.com/article.html?i=3389

書籍検索

書籍検索