貯蔵された記憶を可視化・消去する新しい技術を開発 記憶のメカニズム解明に前進

シナプス光遺伝学による記憶の消去実験

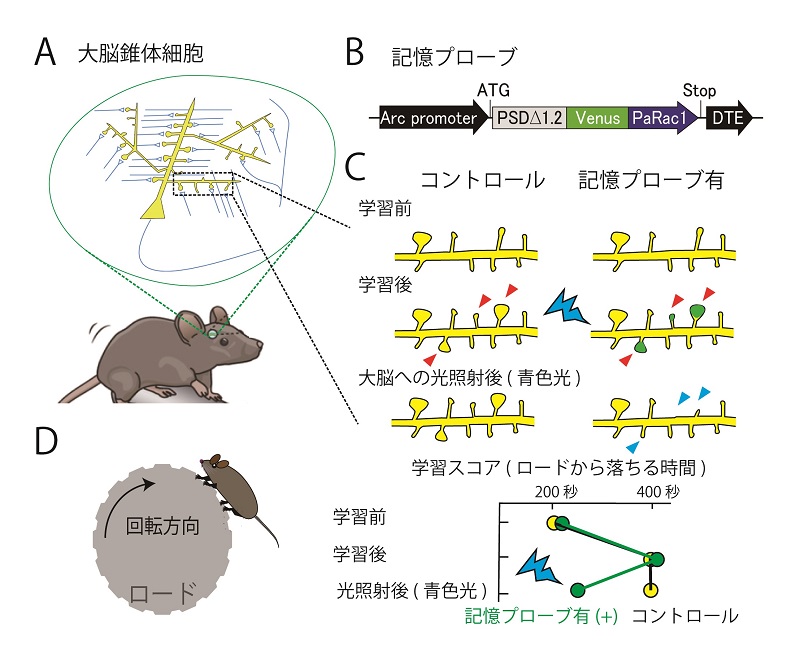

A) 大脳の主たる細胞である錐体細胞の樹状突起にはスパインと呼ばれる棘が多数生えており、ここにグルタミン酸作動性の興奮性シナプスが形成される。スパインは学習に伴い増大・新生することが知られている。B)増大・新生したスパインだけ標識されるように工夫した記憶プローブ。このプローブには、青色光を照射するとスパインが収縮・消失するような工夫を施している。C)増大あるいは新生したスパイン(赤矢頭)は記憶プローブで標識され、青色光で収縮・消去(青矢頭)された。D) 運動学習によって高まった運動成績(学習スコア)は、記憶プローブを導入したマウスに青色光を照射すると、低下した。

© 2015 河西 春郎

東京大学大学院医学系研究科附属疾患生命工学センター構造生理学部門の河西春郎教授らの研究グループは、学習や記憶を担う大脳のシナプスを蛍光で標識し、この標識を目印に青色光を照射すると学習や記憶により増大あるいは新しく作られたたシナプスをマウスにおいて消失することのできる光遺伝学プローブを開発した。本手法は、学習・記憶の細胞基盤やその正常な機能の破綻の結果生じる、認知症や心的外傷後ストレス障害のメカニズムに大きく貢献する可能性を秘めます。

大脳皮質の数百億もの神経細胞は神経細胞同士の接点であるシナプスを介して情報をやり取りしてます。特に、グルタミン酸作動性シナプスの多くは樹状突起スパインという小突起構造上に形成されます(図A)。スパインは記憶・学習に応じて新生・増大し、それに伴いシナプスの伝達効率が変化するため、脳の記憶素子と考えられてきました。しかし、記憶を獲得する際に、実際に使われている多数のスパインの分布を同定し、操作できる技術が存在しなかったため、スパインが本当に記憶に関与しているか否かを検証する方法はありませんでした。

今回、研究グループは、学習や記憶の獲得に伴いスパインが新生・増大することに注目しました。そして、学習や記憶の獲得に伴って新生・増大するスパインのみを標識し、かつ、青色光を照射すると標識されたスパインが消失、あるいは縮小するプローブ(記憶プローブ、図B、C)を開発しました。この記憶プローブを導入したマウスに運動学習を促して運動記憶を獲得させるとスパインが新生・増大しました。その後、大脳皮質へ青色レーザーを照射し、新生・増大したスパインのみを消去すると、マウスの運動成績が学習前に比べて大幅に低下し、先に獲得された運動記憶が消えたことが示唆されました(図D)。この結果は、スパインの新生・増大が学習や記憶の獲得に必須であることを意味します。

「スパインが真に記憶素子として使われている様子を可視化し、また操作する新しい技術を世界に先駆けて確立しました」と河西教授は話します。「記憶に関わる神経細胞やスパインを数えたところ、大脳皮質の10-20%程度の細胞で、多数のスパインが増強していることがわかりました。これは、特定の記憶は特異的な回路で担われていることを意味します」と続けます。今後、研究グループが開発したような光遺伝学の技術により、脳機能やその疾患の解明が進むことが期待されます。

本研究は、2015年9月17日に国際科学誌Natureに掲載され (Nature 525:333)、News & Views (Nature 525:324)で紹介されました。

論文情報

, "Labelling and optical erasure of synaptic memory traces in the motor cortex", Nature 525, 333-338: 2015/09/09 (Japan time), doi:10.1038/nature15257.

論文へのリンク(掲載誌)