スピン状態によって大きなエネルギー差が自発的に生ずるエネルギー帯構造を観測 スピンを用いた次世代半導体デバイスの実現へ進展

鉄(Fe)を添加したN型強磁性半導体(In,Fe)Asにおける自発的スピン分裂の観測

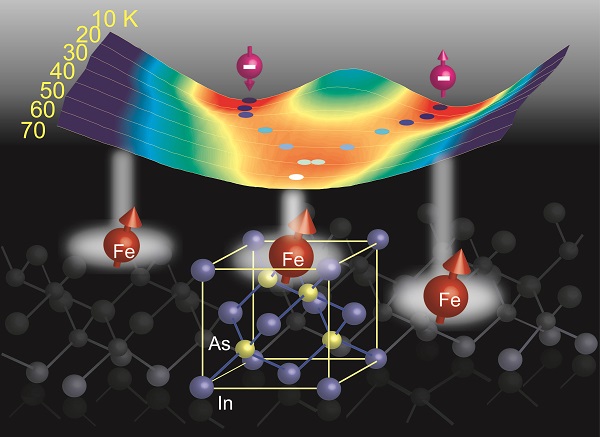

III-V族半導体InAsに磁性不純物鉄(Fe)を添加したN型強磁性半導体(In,Fe)As(図の下)において、Fe原子の局在スピンと電子キャリアとの相互作用によって強磁性秩序が現れるとともに、キャリア電子が存在する伝導帯の上向きスピン電子と下向きスピン電子の伝導帯エネルギーに大きなスピン分裂が観測された(図の上)。

© 2016 田中-大矢研究室

東京大学大学院工学系研究科のレデゥック アイン助教、同 ファムナム ハイ客員准教授、同 田中 雅明教授らの研究グループは、高速電子デバイスに使われるIII-V族化合物半導体(InAs)に鉄(Fe)原子を添加した混晶半導体(In,Fe)Asを作製し、(In,Fe)Asが強磁性を示す(磁石になる)と同時にその伝導帯(伝導電子が存在するエネルギー帯)に大きな自発的スピン分裂(2つの異なるスピン状態によって生じるエネルギー差)が生ずることを見出しました。非磁性半導体の一部の原子を磁性原子で置き換えることにより強磁性が現れる強磁性半導体(Ferromagnetic Semiconductor: FMS)において、伝導帯の自発的スピン分裂が確認されたのは初めてです。

FMSは既存の半導体技術との相性がよく、従来の半導体デバイスに「スピン」自由度を加えることにより不揮発性、低消費電力、再構成可能性、量子情報などの新しい機能をもたらす可能性があり注目されています。半導体結晶中に添加した磁性原子とキャリア(電気伝導に寄与する電子または正孔)との相互作用によって、強磁性が生じるとともに、半導体の上向きスピンと下向きスピンのバンドが大きく分裂することが期待されます。しかし、実際にはこれまでバンドのスピン分裂が実測されたFMSは非常に稀であり、加えて半導体エレクトロニクスと整合性の良いIII-V族やIV族半導体では、P型FMSしか作製できず、半導体デバイスに不可欠なN型FMSは存在しませんでした。

研究グループが添加する磁性原子として選んだFeは、III-V族半導体中で中性になる(ドナにもアクセプタにもならない)ので、局在スピンとキャリアを生みだす起源を分離することができ、よってP型のみならずN型も作製可能になります。高速電子デバイスに使われる半導体の一種であるインジウムヒ素(InAs)にFeを添加すると、電子濃度が1018 cm-3以上で強磁性が現れ、III-V族で初めてのN型FMSになります。さらに今回、(In,Fe)Asの伝導帯構造をトンネル分光法という手法を用いて詳細に調べた結果、大きな自発スピン分裂(30 – 50 meV)が強磁性を示す温度の範囲内で観測されました。

このような半導体において現れるN型強磁性と大きくスピン分裂した伝導帯構造は、従来の理論では予測できないため、半導体や磁性の物性物理学と半導体スピントロニクスに新しい知見を与える重要な成果です。また、FMSが大きくスピン分裂したバンド構造を持つことは、スピン自由度を利用した半導体デバイスの設計と作製を可能にするものであり、本成果は今後のスピンデバイス応用に向けて大きな発展をもたらすものと期待されます。

強磁性半導体の研究は1990年代から世界中で盛んに行われてきましたが、未解決の問題が多く、実用化に向けていくつかの突破口となる成果が必要です」と田中教授は語ります。「今回明らかにした(In,Fe)Asにおける大きくスピン分裂した伝導帯構造は、このようなFeを添加した強磁性半導体が既存の強磁性半導体の問題点を解決できる可能性があることを示唆しており、理論面でも応用面でも重要な進展です」と続けます。

また、実験を担当したアイン助教は「Feを添加したN型強磁性半導体の研究は、私の卒業論文の研究から始めたので愛着があります。当初、N型強磁性半導体は理論と実験の先行例がほとんどなく、既存のP型強磁性半導体とも異なるため試料作製や実験結果の解釈にたいへん苦労しました。今回の研究で、スピン分裂バンド構造が明瞭に観測できたので、近い将来、様々なデバイスへの応用まで発展させたいと考えています」と話しています。

論文情報

, "Observation of spontaneous spin-splitting in the band structure of an n-type zinc-blende ferromagnetic semiconductor", Nature Communications Online Edition: 2016 /12/19 (Japan time), doi:10.1038/ncomms13810.

論文へのリンク(掲載誌、UTokyo Repository)