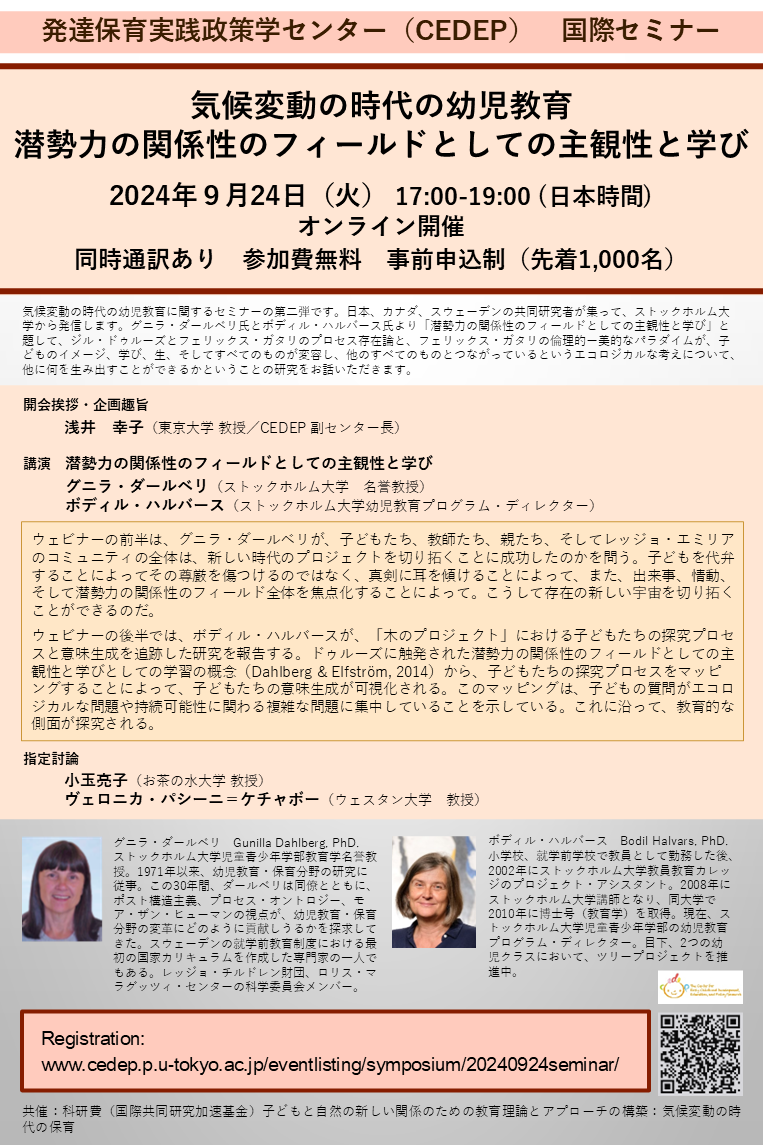

気候変動の時代の幼児教育 潜勢力の関係性のフィールドとしての主観性と学び

基本情報

| 区分 | 講演会等 |

|---|---|

| 対象者 | 社会人・一般 / 企業 / 大学生 / 教職員 |

| 開催日(開催期間) | 2024年9月24日 17時 — 19時 |

| 開催場所 | オンライン |

| 定員 | 1000名 |

| 参加費 |

無料

|

| 申込方法 | 要事前申込

同時通訳あり。無料。事前申込制による先着順といたします(定員に達し次第終了)。お申し込み・詳細はCEDEPウェブサイト イベントページをご参照ください。 https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/eventlisting/symposium/20240924seminar/ |

| 申込受付期間 | 2024年9月2日 — 2024年9月24日 |

| お問い合わせ先 | イベントページ内の問い合わせフォームから https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/eventlisting/symposium/20240924seminar/ |

発達保育実践政策学センター(CEDEP)国際セミナー「気候変動の時代の幼児教育 潜勢力の関係性のフィールドとしての主観性と学び」

共催|発達保育実践政策学センター/科研費(国際共同研究加速基金)子どもと自然の新しい関係のための教育理論とアプローチの構築:気候変動の時代の保育気候変動の時代の幼児教育に関するセミナーの第二弾です。日本、カナダ、スウェーデンの共同研究者が集って、ストックホルム大学から発信します。グニラ・ダールベリ氏とボディル・ハルバース氏より「潜勢力の関係性のフィールドとしての主観性と学び」と題して、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリのプロセス存在論と、フェリックス・ガタリの倫理的ー美的なパラダイムが、子どものイメージ、学び、生、そしてすべてのものが変容し、他のすべてのものとつながっているというエコロジカルな考えについて、他に何を生み出すことができるかということの研究をお話いただきます。

プログラム

開会挨拶・企画趣旨

浅井 幸子(東京大学 教授 / CEDEP副センター長)講演

潜勢力の関係性のフィールドとしての主観性と学び

ボディル・ハルバース(ストックホルム大学幼児教育プログラム・ディレクター)

ウェビナーの前半は、グニラ・ダールベリが、子どもたち、教師たち、親たち、そしてレッジョ・エミリアのコミュニティの全体は、新しい時代のプロジェクトを切り拓くことに成功したのかを問う。子どもを代弁することによってその尊厳を傷つけるのではなく、真剣に耳を傾けることによって、また、出来事、情動、そして潜勢力の関係性のフィールド全体を焦点化することによって。こうして存在の新しい宇宙を切り拓くことができるのだ。

ウェビナーの後半では、ボディル・ハルバースが、「木のプロジェクト」における子どもたちの探究プロセスと意味生成を追跡した研究を報告する。ドゥルーズに触発された潜勢力の関係性のフィールドとしての主観性と学びとしての学習の概念(Dahlberg & Elfström, 2014)から、子どもたちの探究プロセスをマッピングすることによって、子どもたちの意味生成が可視化される。このマッピングは、子どもの質問がエコロジカルな問題や持続可能性に関わる複雑な問題に集中していることを示している。これに沿って、教育的な側面が探究される。

指定討論

小玉 亮子(お茶の水大学 教授)

ヴェロニカ・パシーニ=ケチャボー(ウェスタン大学 教授)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

グニラ・ダールベリ

ストックホルム大学児童青少年学部教育学名誉教授。1971年以来、幼児教育・保育分野の研究に従事。この30年間、ダールベリは同僚とともに、ポスト構造主義、プロセス・オントロジー、モア・ザン・ヒューマンの視点が、幼児教育・保育分野の変革にどのように貢献しうるかを探求してきた。スウェーデンの就学前教育制度における最初の国家カリキュラムを作成した専門家の一人でもある。レッジョ・チルドレン財団、ロリス・マラグッツィ・センターの科学委員会メンバー。

ボディル・ハルバース

小学校、就学前学校で教員として勤務した後、2002年にストックホルム大学教員教育カレッジのプロジェクト・アシスタント。2008年にストックホルム大学講師となり、同大学で2010年に博士号(教育学)を取得。現在、ストックホルム大学児童青少年学部の幼児教育プログラム・ディレクター。目下、2つの幼児クラスにおいて、ツリープロジェクトを推進中。