自己組織化 複雑なシステムが、自発的に組み上がる手法

水の分子は、酸素ひとつと水素二つが「く」の字型に結合しただけの、極めてシンプルな構造です。しかし、水をある条件下に置いてやると、六角形の美しい形状をした結晶を形作ります。誰かが手を加えているわけでもないのに、自然にこうした形をとるというのは、考えてみれば非常に不思議なことです。

このように、簡単な要素から、自発的に複雑なシステムが組み上がることを、「自己組織化」と呼びます。種から植物が成長することや、人間社会における秩序の形成なども、広い意味での自己組織化とみなすことができ、多くのジャンルで注目を集めている概念です。

化学の世界においても、自己組織化に対する関心が高まっています。配位結合、水素結合、疎水相互作用などの弱い結合によって、単純な小分子同士が引きつけ合うことにより、通常は構築が難しい巨大で複雑なシステムが、比較的簡単に組み上がるのです。

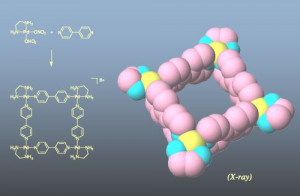

東京大学でも、自己組織化の研究に取り組んでいる研究者が多くいます。中でもこのジャンルが注目される大きなきっかけになったのは、工学系研究科応用化学専攻の藤田誠教授による、1990年の研究でした。パラジウムという金属と、簡単な窒素化合物(配位子)を混ぜるという単純な実験で、8つのパーツが自己組織化し、正方形の構造がほぼ100%の効率で瞬時に組み上がることがわかったのです。この結果は、当時大きな驚きをもって迎えられました(図1)。

同様の手法で、広い内部空間を持つ3次元的分子ケージを、簡便に構成することができます。こうしたケージ内にはさまざまな分子を閉じ込めることができ、外部空間では見られない特異な反応が起こることもわかりました。2013年に発表されて大きな反響を呼んだ、「結晶スポンジ法」による分子構造解析も、この延長線上に花開いた手法です。

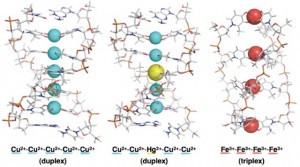

図2:自己組織化による二重らせんや三重らせんの金属錯体型人工DNA

Science 299, (2003)、Nature Nanotechnology 1, (2006)、Angewandte Chemie International Edition 48, (2009)

© 塩谷研究室

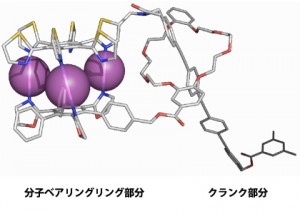

一方、理学系研究科化学専攻の塩谷光彦教授は、同じく金属と配位原子(酸素や窒素)の間の配位結合を利用し、二重らせんや三重らせん構造をとる、金属錯体型人工DNAの構築に成功しています。これらは、金属原子を一直線に並べた「世界一細い電線」とみなすこともできます(図2)。

このように、自己組織化という手法は、単なる美しい構造の創出というレベルを超えて、「機能を持った分子システムの創出」という新たなステージに到達してきています。

たとえば、配位子側の形状をさまざまに工夫することにより、「分子ボールベアリング」「分子クランク」など、複雑な動作をする化合物も作り出されています。

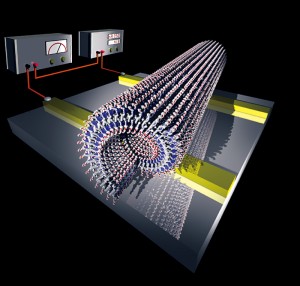

右図の化合物は、左側の分子ベアリング部分が回転すると、右側の棒状のクランクがそれにつられて前後運動を行います。これらは、外部から動作を制御できる「ナノマシン」の部品となりえます(図3)。工学系研究科化学生命工学専攻の相田卓三教授も、自己組織化を利用してさまざまな機能を持ったナノサイズのシステムを実現しています。たとえば、ベンゼン環が13個集まったヘキサベンゾコロネン(HBC)という分子は、互いに引きつけ合い、積み重なる性質があります。このHBCに、水に溶けやすい置換基と脂に溶けやすい置換基を適切に取り付けてやると、らせん状に積み重なって、直径20ナノメートルほどのチューブが自発的に形成されます。

このナノチューブは、重なりあったHBCの壁を伝って、電気が流れることがわかっています。さらに、このHBCにフッ素など特別な元素をつけてやると、電気的性質を変化させることができます。これらを巧妙に組み合わせ、ナノサイズのケーブル、ダイオード、トランジスタなどを設計する道が、すでに拓かれています(図4)。

高度な機能を持った複雑な分子システムを構築するには、既存の合成手法だけでは手の届かない部分が多く、自己組織化の手法が重要になります。今後の物質科学にとって、自己組織化は外すことのできないキーワードになってゆきそうです。

文:佐藤健太郎(サイエンスライター)

リンク

大学院工学系研究科

大学院工学系研究科 応用化学専攻

大学院工学系研究科 応用化学専攻 藤田研究室