水に色をつける 同位体や古文書を使った天候シミュレーション

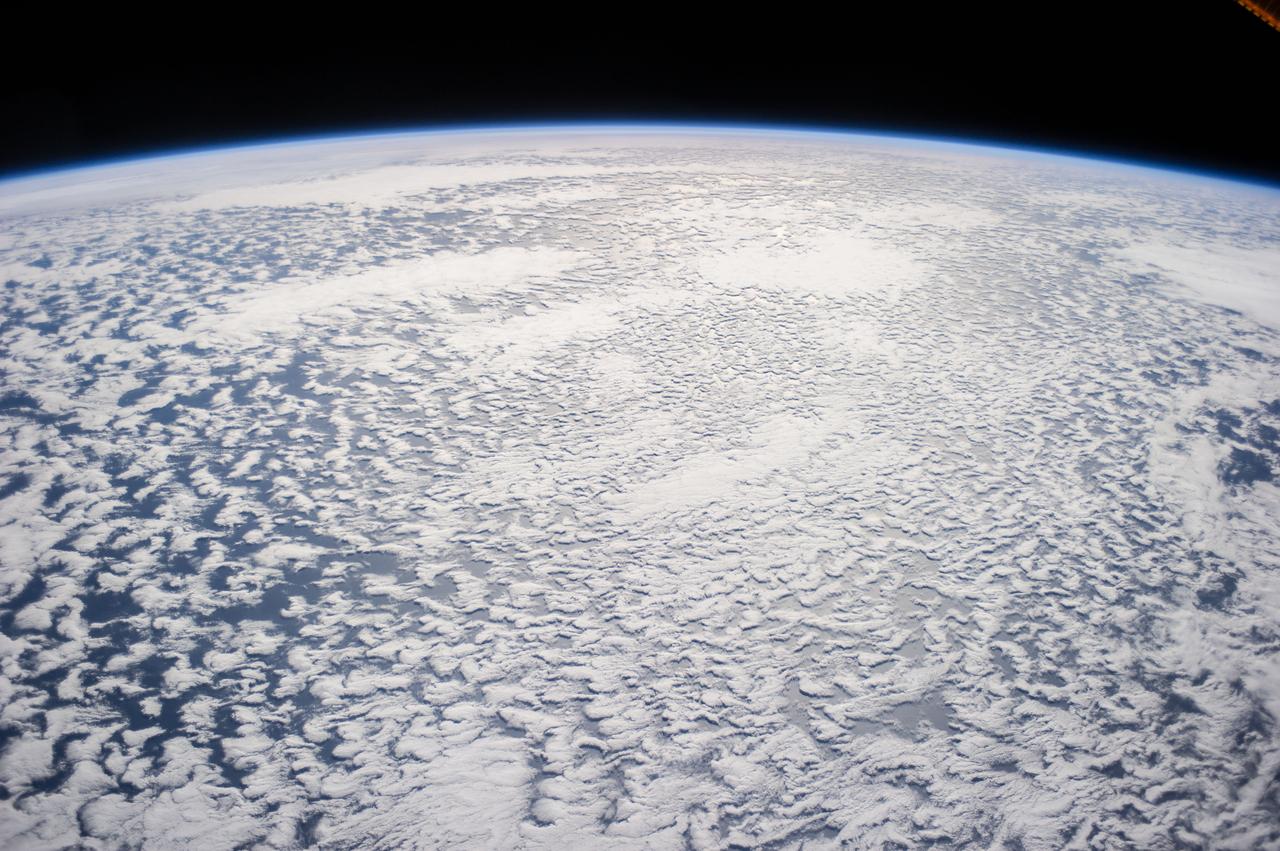

国際宇宙ステーションから見た地球。水蒸気の大気中での動きは未解明のことが多い。NASA

水は恵みか、それとも呪いなのか。

自然界では、水が不足すると干ばつや山火事が起こり、逆に水が多すぎると洪水で町が沈んだり、津波によって人や建物が一瞬で押し流されるなど、甚大な被害が生じます。

しかし、地球上で水がどのように循環しながら天気を変化させているかについてはわかっていないことが数多くあります。水文学が専門の芳村圭准教授(生産技術研究所)は、地球の水循環プロセスの謎を解明し、その知見を使って、天気予報の質を上げたり昔の天気のパターンを再現したりしようとしています。

そのために使う道具の一つが同位体。酸素や水素などの元素の中に原子の重さが微妙に違うものがわずかの比率で含まれていることを利用して、水分子の動きを追跡しています。また、最近では、17世紀の手書きの日記を分析することで、当時の天気がどのような状態だったかを解析しようとしています。

「私のしていることは犯罪捜査のようなものです」と語るのは柏キャンパスに研究室を構える芳村先生。「気象や気候を理解するために何か手がかりがほしい。だから同位体を使ってみる。仮説を立てて裏付け捜査をする。そのあと聞き込みに行ったりして、ああ、仮説は正しかったんだ、とわかる。そんな使い方ですね」。

同位体で水にタグをつける

芳村先生は東大工学部卒業後の2000年、世界規模の水循環の研究で知られる生産技術研究所の沖大幹教授の研究室に修士課程学生として入学。その年、研究所は六本木地区から現在の目黒区駒場キャンパスに移転し、「質量分析計」と呼ばれる大きな機器が納入されました。

酸素には僅かな差ながら重いものと軽いものがあり、それらは同位体と呼ばれます。ほとんどの酸素はプラスの電気を持つ陽子8つと電気的には中性(無電荷)の中性子8つで構成されていて、それらは16Oと表記されます。一方、非常に少ない割合で18O と呼ばれる酸素があり、陽子の数は8と同じですが、中性子が10個ついています。質量分析計では16Oと18Oの比率、つまり水の中の、より珍しく、少しだけ重いタイプの酸素の比率を調べることができます。

「軽い」酸素を含む水は「重い」酸素を含む水より早く蒸発する一方、「重い」水は「軽い」水に比べて早く凝固し、雨や雪をもたらしやすいことが知られています。 つまり、水分子に含まれる16Oと18O の割合を調べることは、降水量や温度を推測するのに役立つのです。また、相変化の経緯が積分的に記録されているので、水がどこで蒸発・凝固のサイクルを経てきたのかを推測することが可能だと芳村先生は話します。

「同位体比が同じ値の場合、偶然もあるので、同じところから来たとは必ずしもいえません。ただ、いろんな状況証拠を加えてみたら、ある水とほかの水が同じところから来たのかわかることもあります」。

国際原子力機関によって作成された18Oの分布図。紫色や青色で記された軽い水は極地方に多くみられることが分かる。

IAEA (出典:http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/documents/userupdate/Waterloo/#Acknowledgements)

例として、芳村先生は自身が関わったタイでの研究を挙げます。タイでは、数十年にわたる継続的な森林伐採によって降水量が減少していることが推察されていましたが、ある年のデータを見ると、降水量は9月に顕著に下がっていました。芳村先生が8月と9月のデータを調べたところ、気温は変わらず、森林伐採は両月にわたって継続されていたにも関わらず、同位体比は大きく変化していました。そこで同位体分析を使って、水蒸気がどこから来ているのかについてコンピュータ上でシミュレーションを行い、水に「タグ」、もしくは「色」をつけてみました。

「例えば、タイの水蒸気を、50パーセントはベンガル湾から、20パーセントはインドシナ半島からきている、などと分類しました」。

シミュレーションの結果、バンコクの上空にある水蒸気は、5月中旬の雨季の初めにはインド洋からの水の割合が増加し、そのままの割合を保ったのち、9月になると陸起源の水、主に中国方面から来た水が増える、ということがわかりました。

つまり、バンコクの9月の水蒸気はその多くが北方の陸起源で、内地の熱帯雨林がなくなったことで雨の供給源を絶たれた一方、8月の降水量が多いのは水蒸気の大部分が南のインド洋由来で、森林伐採の影響を受けなかったから、ということがわかりました。

「これは気象学の研究者にも面白いと言ってもらえました」と芳村先生は振り返ります。実は、気象学者の主流派は長い間、同位体を気象学に取り入れることには懐疑的だったといいます。「水蒸気に色をつけるという発想は彼らにはなかったんです」。

古い日記を吟味する

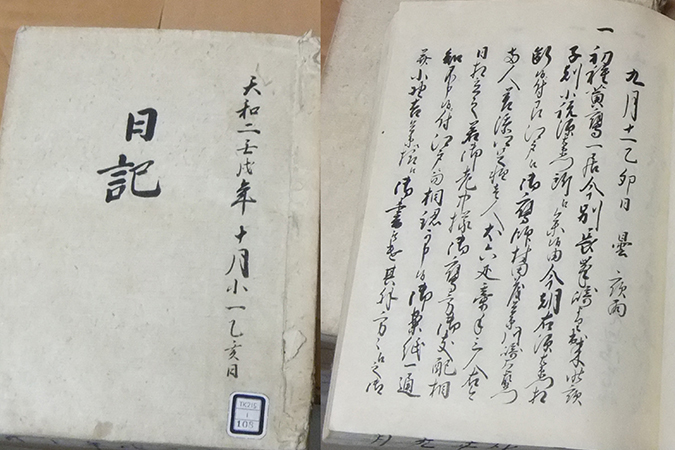

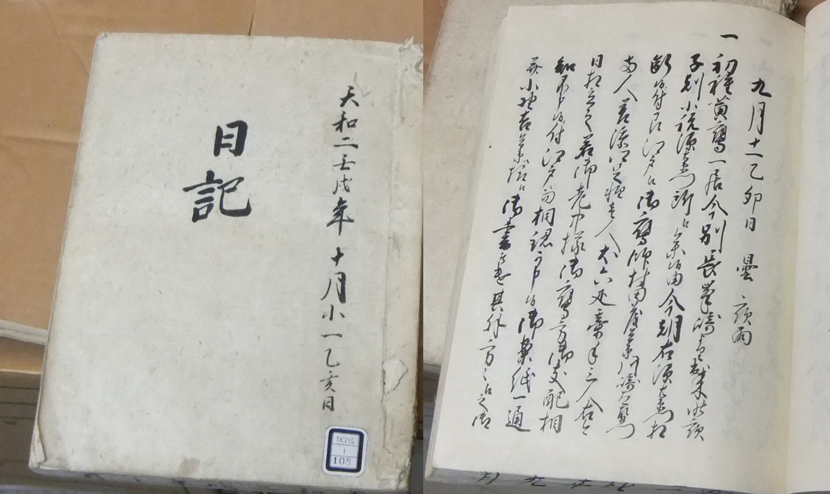

弘前藩庁が記録していた江戸時代の日記。古い日記も今の日記と同じように日付とその日の天気に関する記述から始まることが多い。

弘前市立図書館所蔵(三上岳彦首都大学東京名誉教授撮影)

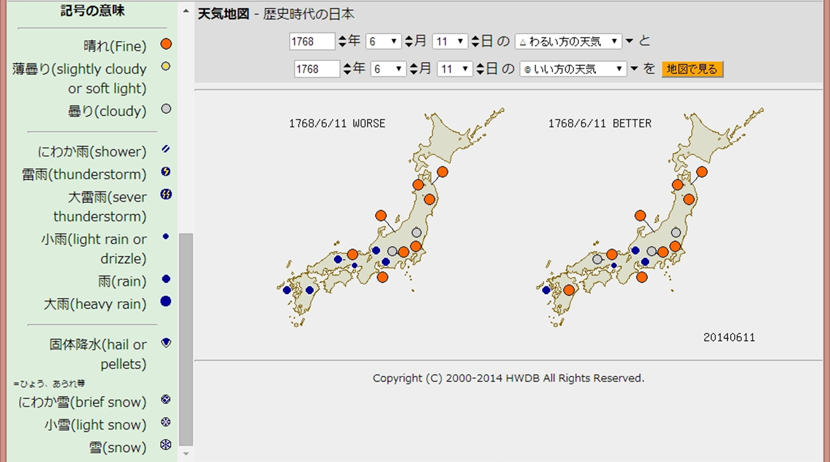

芳村先生の前例にとらわれないアプローチは最近、新たな進展を見せています。数年前からは、過去数世紀間の気候モデルを復元するため、昔の日記から天気のデータを読み取る研究をしています。今まで主に使ってきたのは1661年から1892年にかけて日本全国の藩屋敷や神社などで集められた情報で、山梨大学の吉村稔名誉教授が中心になってデジタル化し、「歴史天候データベース・オン・ザ・ウェブ」というサイトで公開されているものです。

「歴史天候データベース・オン・ザ・ウェブ」のサイトから。1768年6月11日の全国の天気が一覧できる。

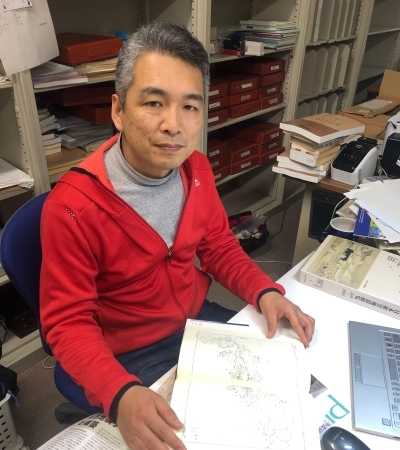

さらに、東大の地震研究所の加納靖之准教授と協力して、昔の天気のシミュレーション・モデルの精度を上げる取り組みも始めています。

加納先生は江戸時代に書かれた日記を地震の研究に使ってきました。

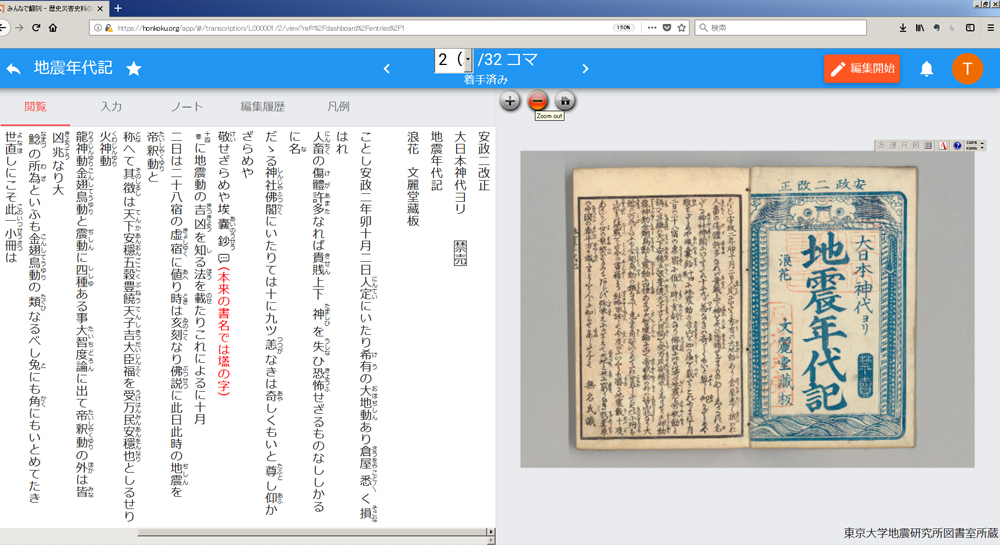

これまで加納先生は、「みんなで翻刻」というウェブサイトで、江戸時代の地震の記録をデジタル化するプロジェクトに中心的に関わってきました。このプロジェクトには300人以上の学者や市民のボランティアが関わって実際に翻刻していますが、地震研図書室がデジタルで管理し公開している古い地震に関する古文書を使っています。

2017年1月に翻刻プロジェクトがスタートしてから、472冊分、合計5百万字以上のくずし字が解読されてきました。

加納先生はくずし字を直接読むことができる数少ない地震学者の一人。地震研に2018年7月に着任する前に研究者として所属していた京都大学では、理系の研究者や学生も参加して週に1度集まり古文書を読む勉強会が開かれており、その活動を通じて加納先生も古文書が読めるようになったと話します。

「みんなの翻刻」のような「オープン・サイエンス」プロジェクトに参加することによって、市民が自分たちのコミュニティで起きた過去の地震について知ることができるほか、地震学者もこれから起こりえる地震を予測しやすくなる、と加納先生は話します。

勉強会のメンバーが一番最初に翻刻したのは、現在の長野県長野市が本拠地だった松代藩の役人によって書かれた、1847年の善光寺地震に関する報告書でした。

「幕府に上げて、そのあとに今でいう復興のための支援金を出してもらったりするための報告書に当たるものでした。この中に何月何日、晴れ、とか天気も書いてある文書がありました。また、昔のひとの日記には天気の横に何時ごろ地震、とかも書いてあります。毎日の天気の使い道がないのかなとずっと思っていました」。

1000年前の気候を復元する

「みんなで翻刻」サイトから。1855年に出版された古文書「地震年代記」の画像とテキストが公開されている。

芳村先生は、古文書に記された天気の情報は、長期的な気候モデルの質を上げるのに有益だと話します。現代的な機器を使った気象観測は歴史が浅く、長期的な天気のシミュレーションをするにはデータが足りないからです。

「地球上の広い範囲で組織だった気象観測が始まったのは戦後になってから。それ以前は、イギリスや日本といったいくつかの限られた地域に限定される上に、たかだか1世紀程度です。にもかかわらず我々は、2100年や2200年など、遠い未来の気候を、そういった限られたデータに基づいて予測しようとしています。そのような予測は信用できるでしょうか?」

芳村先生はまた、過去1000年にさかのぼって古気候を復元し、現在の気候への影響を調べようとしています。

「我々が知らないことはたくさんあります。(14-19世紀ごろ)小氷期という時代があって、ヨーロッパはすごい寒かった、とか。10世紀から14世紀までさかのぼると、中世温暖期というのがあったり、さらにはゲルマン人の大移動も気候変動が原因だったとか。けれども、実態はほとんどわかっていないのです」。

現在、芳村先生が特に関心を持っているのは、日本の歴史の転換点になったある日の天気のこと。1600年10月16日は、徳川家康と石田三成が「関ケ原の戦い」を現在岐阜県の関ケ原で繰り広げた日です。

この天下分け目の戦いにおける家康の勝利が、1603年の徳川幕府の創立とその後の260年間にわたる国内最後の武家政権の基礎を築きました。

「関ケ原の戦いの日の世界の天気の分布がどうだったのかがわかれば、面白いと思いませんか?」

取材・文:小竹朝子