野良猫のいる社会といない社会 | 広報誌「淡青」37号より

野良猫のいる社会といない社会

世界各地の野良猫事情を観察してきた小野塚先生によれば、世界は野良猫がいるか否かで二分できます。野良猫と非野良猫はどちらが幸せか。人間にとってはどちらの世界が幸せか。書棚に猫本のコーナーを設けている経済史家が、経済史を超越した難問を投げかけます。

猫と経済史学

小野塚知二 小野塚知二Tomoji Onozuka 経済学研究科 教授 |

長崎市は野良猫が多い。高齢者も多い。首輪をした隻眼の半野良もいる。 唐人屋敷跡から東山手に抜ける細道の途中の猫広場の4匹。

世界は、野良猫のいる社会といない社会とに二分できる。後者は、極地や砂漠など猫が生存できない環境を除くなら、野良猫を人為的に消滅させた社会である。具体的には、現在のイギリスやドイツはほぼ野良猫がいない。イタリア、クロアチア、ギリシア、エジプトなど地中海沿岸諸国と、アジアのほとんどの国々は野良猫がいる。ただし、日本やイタリアの都市部では、いま、野良猫を減少させている地域が徐々に増えている。

猫と人の関係は、人類が農耕を始め穀類・豆類の栽培と備蓄を始めたため、鼠や小鳥が耕地および人の居住地周辺に集まり、それを捕食するヤマネコも人の居住環境に留まるようになったことに始まる。以後、猫(イエネコ)は人の農耕・居住環境に現れる鼠・小鳥を捕獲し、また人の残飯や祭祀用の供物などを餌として生存してきたために、猫にとっては、人の環境にいながら、人からは相対的に自立して自由に歩き回り、餌を獲得するという野良猫の状態が、人との関係において存在し続ける最も主要な態様であった。

猫と人のこうした長い歴史を考慮するなら、野良猫を、人の所有権や保護の下にある飼猫の補集合として定義するよりも、猫の生態に注目して、人間から自立して戸外を行動することのできる猫と定義する方が適切であろう。この定義では、同一個体がある時間は人家で給餌され、休息する(飼猫としてふるまう)が、別の時間には独りで外を歩き、他の猫と交際し、餌(小動物)を捕獲する、いわゆる半野良も野良猫の範疇に含まれる。半野良の中には、複数の家を渡り歩いて、多くの人の愛玩を恣(ほしいまま)にしながら、行動の自由も確保している猛者もいる。むろん野良の中には、入り込むことのできる人家を持たない完全な野良猫もいる。半野良と完全野良は、独りで外を歩いて他の猫と交わりうるという点で共通しており、非野良猫(完全に人の保護管理下にある飼猫=「座敷猫」)とは生態が異なる。

イタリア・トリエステ郊外の競馬場下の「猫小屋」。5匹いる。この辺りも高齢者が多い。

イエネコの歴史はほぼ野良猫の歴史であるが、「動物愛護先進国」のイギリスやドイツでは20世紀中葉から、「飼主のいない不幸な猫」をなくすという趣旨で、野良猫の飼猫化に取り組み、約半世紀で野良猫は消滅した。上述の定義の野良猫を片っ端から捕獲して、去勢・不妊手術を施せば、一地域から野良猫を駆逐するのに十年もあれば充分である。

近年、本郷でも地域住民と行政の協同で同趣旨の運動が進み、野良猫はほぼ消滅した。本郷キャンパスでは、かつてほどではないが、かろうじて、野良猫の世代交代は維持され、いまも、夜中に塀を乗り越えて街中に繰り出す勇姿を目にする。

近年の都市部の「猫」問題は、独居高齢者が野良猫に過剰な餌遣りをして、殖えすぎているところに一因があるとわたしは考えているが、それは、野良猫といえども、社会の産物であることを物語っている。野良猫は人と社会を映し出す鏡なのであるが、では、その生殖を人為で統御することを完全に正当化しうるだろうか。たとえば、カラスや雀にも同じことをできるだろうか。

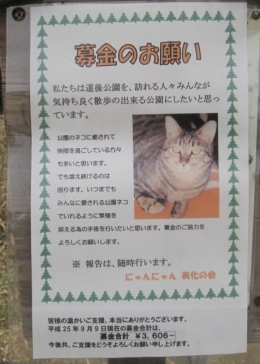

住宅地ではないが、公園の野良猫を「美化」しようとする運動のポスター。松山市道後公園。