研究者が薦める映画.7『2001年宇宙の旅』/科学論研究者・佐倉 統

東大の様々な分野の研究者12人に、各々の専門分野の観点からお薦めする作品を紹介してもらいました。映画を鑑賞する際の手引きとして、また、各研究者が進める学術への興味を高めるきっかけとしてご覧ください。

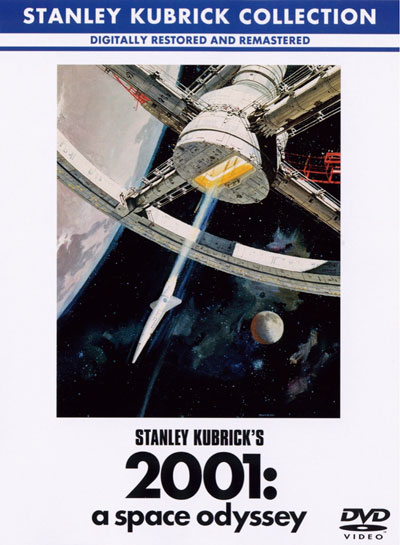

『2001年宇宙の旅』

進化する科学技術との向き合い方を探索する

『2001年宇宙の旅』は、機械と人間の関係について考えさせられる名作です。冒頭で延々と猿人の場面が続きますが、黒い物体「モノリス」に触れて、攻撃性を覚えたことによってヒトに進化したことを表しています。その猿人が放り上げた骨が、パッと一瞬で数百万年後の人工衛星に切り替わる。名シーンです。その後、モノリス探査のため、完全無欠のコンピューター「HAL9000」が制御する宇宙船が木星に向かいますが、その途上でHALが反乱を起こします。なぜなのか。「モノリス」とは何なのか。二つの謎解きがあります。

今まさに人工知能やロボットなどとどう付き合っていくのか、ということが話題になっていますが、それを先取りした映画だと言えます。技術はどんどん進化していますが、生き物としての人間、脳や心臓などは変わりません。インターネットの普及で膨大な情報に日々接することが人間にとってありがたいことなのか。耐えられることなのか。実はきちんと検証されていません。何でもかんでも技術によって「できる」からOK、ではないというのが私の立場で、本作はそれを象徴しています。

科学的にも正確に作られていて、宇宙での爆発は真空なので無音です。それが不気味さをさらに煽ります。細かいところまで計算されていて、どのシーンも無駄がありません。印象的なのが、乗組員がHALに聞かれないように、船外活動用のポッドの中に入って会話をする場面。HALはポッドの窓から唇の動きを読み取り、会話の内容を理解します。背筋が凍りました。また、生き残った乗組員がHALのメモリのようなものを一つ一つ抜いていく場面では、HALの歌声がだんだんおかしくなり、呂律が回らなくなっていく。コンピューターは生き物なのでは、と考えさせられます。

もう1本、機械と人間の関係を考えるうえで外せないのが、押井守監督の『GHOST IN THE SHELL /攻殻機動隊』です。サイボーグから成る特殊部隊がネットの中の犯罪に立ち向かう、1995年に公開されたアニメ映画で、現在、そしてもっと先までの状況を見越しているような、「2001年」と同様に考えさせられる、非常にインパクトのある一作です。

| 『2001年宇宙の旅』 1968年 監督:スタンリー・キューブリック 出演:キア・デュリア、ゲイリー・ロックウッド DVD 1,572円(税込) 発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント 販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント 動画配信:Amazon、U-NEXTなど |

佐倉 統

佐倉 統