書籍名

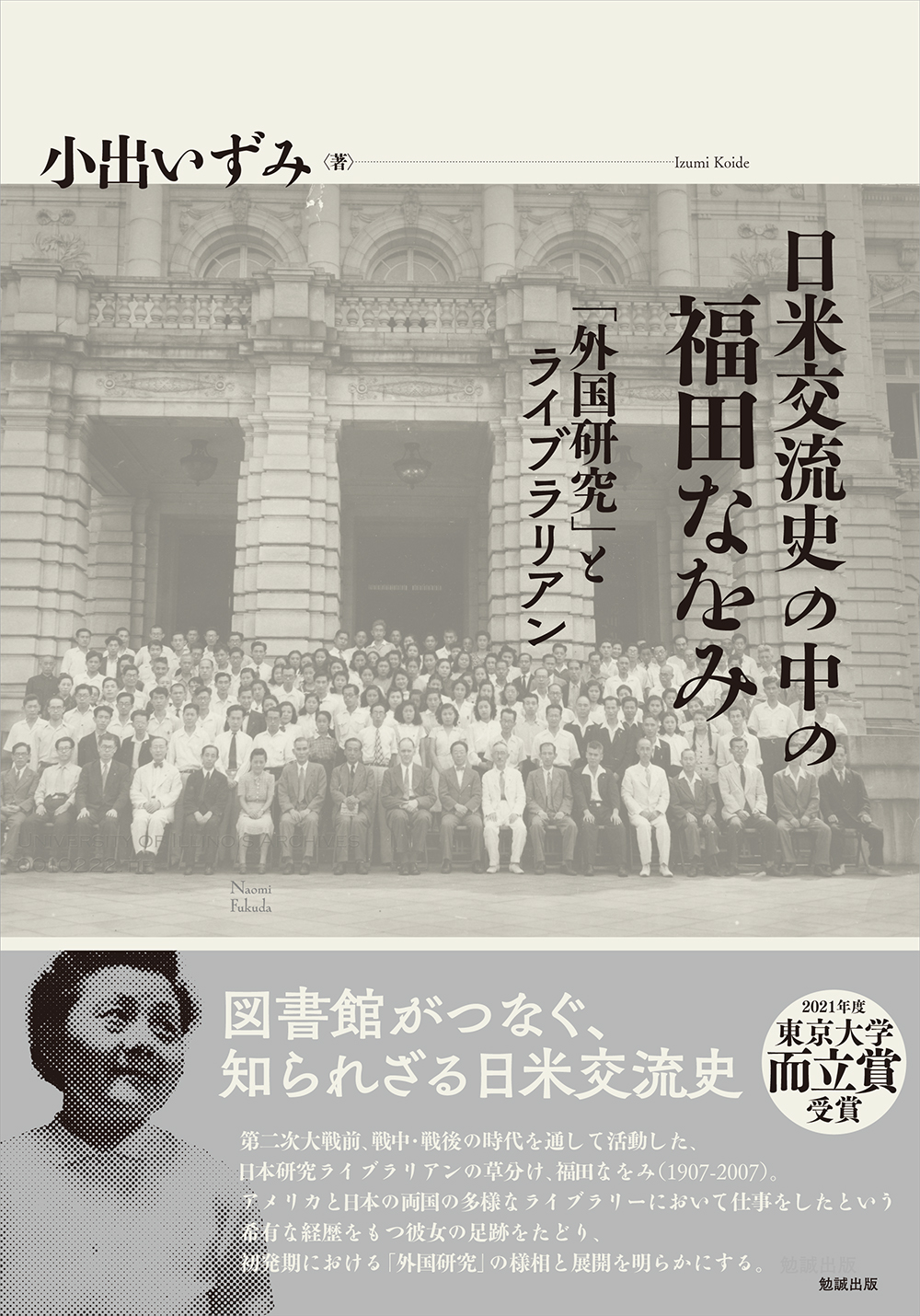

日米交流史の中の福田なをみ 「外国研究」とライブラリアン

判型など

536ページ、 A5判、上製

言語

日本語

発行年月日

2022年2月

ISBN コード

978-4-585-30004-5

出版社

勉誠出版

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

福田なをみ (1907-2007) は、戦前・戦中・戦後と日米関係が劇的に変化する状況下で両国にある外国研究の図書館で活動した人物である。本書では福田を軸におき、日米双方が相手国研究においてどのような体制を組みどのような資料を利用しようとしたかを検証し、外国に関する情報資源の在り方を論じる。

第一章では、福田の育った家庭環境とアメリカ留学について追い、日本語教師とライブラリアンの職業選択があったことを跡付けた。第二章では、戦争期における東京帝国大学附属図書館および外務省での福田の活動を追うとともに、日本におけるアメリカ研究の歴史と情報資源の状況、外務省の情報収集体制の概要を追った。親善を期して収集・形成された相手国に関する知識・情報を担う資料群が、次第に敵国情報へと性格を変えていった様相が明らかになった。

第三章では、アメリカ議会図書館およびGHQで働いた福田の経歴から、戦争と軍政におけるライブラリーおよび情報資源について検討した。アメリカ政府は戦争遂行のために日本語資料から次々に英文資料を作成、それが占領政策の基礎的情報資源となった。敵国情報は対象国全体の状況を把握するものとされ、戦後その手法がアメリカの外国研究の方法論に取り入れられた。福田は占領期の図書館改革にも関わり、国立国会図書館が議会用の図書館から全国民にもサービスを提供する図書館に生まれ変わる現場に立ち会ったことを跡付けた。

第四章では、国際文化会館図書室長時代の福田の足跡を追った。福田による国際文化交流プログラムの代表例「アメリカ図書館研究調査団」を詳論し、日本の図書館史におけるその影響を評価した。来日日本研究者が主要利用者となった国際文化会館図書室は日本関係欧文書 (二次資料) を収集し、福田は日本語一次資料に対する情報要求にも応じた。同図書室の機能は文化交流から日本研究に収斂していった。

第五章ではまず、アメリカの日本語教育の発展過程を追い、続いて福田の職場となったアメリカの大学図書館での活動を扱った。GHQ資料を有したメリーランド大学では、福田は図書館における一般資料とアーカイブズ資料の取り扱い問題に直面した。ミシガン大学図書館では日本語資料を広範に収集、図書館に求められる情報資源で一次資料への注目度が増したことを論じた。

終章では、福田が創り上げた二種類の外国研究図書館において扱われた資料群を、研究の位相から分析した。資料群を研究の位相におき資料の言語を補助線に用いて分析すると、一方の日本関係欧文図書は日本研究の成果で、もう一方のアメリカの図書館における日本語蔵書は研究素材・研究対象であり、この二つが補完関係にあることを明らかにした。また、研究図書館における図書館資料群をアーカイブズ資料との関係から論じ、一次資料の利用可能性向上による研究環境整備の必要性を指摘した。この問題は、とりわけ図書館やアーカイブズ関係者に広く理解される必要があり、本書の問題提起は今後、図書館・アーカイブズ連携への指針を提示している。

外国知の形成の観点に立つと、資料への国際的アクセスは鍵となる。この点は本書での歴史的な指摘にとどまらず、現在および将来においても、外国研究を深める上であり方が問われる課題である。

(紹介文執筆者: 小出 いずみ / 2022年7月8日)

本の目次

略号リスト

序 章 国際交流とライブラリー

第一節 外国に関する知識

第二節 福田なをみの活動

第三節 図書館情報学用語とアーカイブズ学用語の整理

第四節 本書の構成と概要

第一章 日本の中のアメリカ、アメリカの中の日本

第一節 生い立ちと環境

一 両親

二 幼少時の環境

第二節 高等教育と留学

一 東京女子大学英語専攻部卒業と日本語教師

二 日本研究者R.ライシャワー (Robert K. Reischauer) との出会い

三 アメリカ留学―日本語教師とライブラリアン

四 ロックフェラー財団人文学フェロー

五 議会図書館 (LC) での実習

まとめ

第二章 日米親善から敵国情報へ

第一節 日本での仕事

一 帰国

二 東京帝国大学附属図書館

三 LC資料収集の手伝い

第二節 アメリカ研究とアメリカに関する情報資源

一 立教大学図書館と当時のアメリカ研究

二 帝国図書館における資料群

三 太平洋協会とアメリカ情報

第三節 戦時中の福田―外務省調査局での勤務

一 外務省での福田

二 外務省情報部の情報施策

三 外務省調査部と情報収集

まとめ

第三章 軍政とライブラリー

はじめに

第一節 GHQでの仕事

一 福田の職場 : G-2調査課?

二 CISの機能

三 CISライブラリー

四 福田の消息

第二節 GHQとライブラリー

一 軍人用ライブラリー・サービス

(1) 娯楽用ライブラリー

(2) 情報・教育用ライブラリー

二 軍政用ライブラリーと調査資料

(1) GHQ各部局内

(2) 敵国情報から占領のための情報へ

(3) 調査資料とLCの役割

(4) OSS R&Aと情報資源

第三節 GHQの図書館政策と福田の関わり

一 国会図書館から国立国会図書館へ

二 ダウンズ顧問付き

三 図書館員養成問題とJapan Library School

第四節 ミシガン大学からのオファー

まとめ

第四章 国際交流から日本研究へ

はじめに

第一節 初期の国際文化会館図書室

一 国際文化会館の創立と図書室の設置

二 草創期の図書室の活動

(1) 図書館サービスの構築

(2) 図書館に関する研究会

(3) レファレンス・サービス研究

第二節 アメリカ図書館研究調査団

一 視察旅行団のアイデア

二 団員と準備

三 視察旅行

四 調査団の成果の展開

(1) 参考図書ガイド

(2) 団員たちによる展開

(3) 成果の評価

第三節 日本研究への収斂

一 特色ある活動:協力、あっせん、援助

二 国際文化会館の方向性と利用者サービス

三 情報資源の編纂と調査

(1) 書誌などの出版

(2) 海外出張と調査

まとめ

第五章 アメリカの日本研究とライブラリー

はじめに

第一節 アメリカにおける日本研究環境の変化

一 日本に関する学術研究体制のはじまり

二 日本語習得と研究用ツール

(1) 学術研究用の日本語能力養成

(2) 語学将兵の訓練

(3) 研究・調査・学習の情報資源とツール

(4) 戦後の研究者・資料の急増と学会の成長

第二節 メリーランド大学東アジア図書館

一 メリーランド大学とゴードン・プランゲ (Gordon Prange) のG-2 資料

二 メリーランド大学図書館と東アジア・コレクション

三 福田の一年

(1) 福田流

(2) 組織上の問題

(3) 資料の状態と種類

四 資料の性質

第三節 ミシガン大学アジア図書館

一 福田着任以前のアジア図書館

二 福田在職時代 (1970年3月-1978年6月) のアジア図書館

(1) 福田なをみ就任

(2) Bibliographerの仕事

(3) Japanese Bibliography (日本語資料調査法) コース担当

(4) 資料収集、資金集め

(5) コンサルティング、日本図書館のネットワーク、会議参加

(6) 日本研究のアウトプット

三 退職後の活動

まとめ

終章 外国研究とライブラリアン

第一節 福田なをみと「外国研究」のライブラリー

一 福田なをみの生涯

二 外国に関する情報資源整備

三 外国研究の二面性とライブラリーの情報資源

第二節 研究と情報資源

一 研究の位相における資料群と言語

二 研究図書館における図書館資料とアーカイブズ資料

三 「外国研究」

あとがき

福田なをみ編著作物リスト

福田なをみ略年譜

参考資料・文献

人物註

註

索引

関連情報

第23回図書館サポートフォーラム賞受賞 (図書館サポートフォーラム 2022年)

https://www.nichigai.co.jp/lib_support/lsf_award.html

第2回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2021年)

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html

書評:

松本郁子 評 (『文化資源学』22号 pp. 44-45 2024年)

https://bunkashigen.jp/journal.html

木村昌人 評 (『渋沢研究』第36号 pp. 107-112 2023年)

和田敦彦 評 (『日本図書館情報学会誌』Vol. 68 No. 4 pp. 254-255 2022年12月)

https://jslis.jp/

北村由美 評「小出いずみ 著『日米交流史の中の福田なをみ:「外国研究」とライブラリアン』」 (『図書館界』74巻2号 p. 146-147 2022年7月1日)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/toshokankai/74/2/74_146/_article/-char/ja/

[好書好日] 根本彰 評「図書館の可能性 知のアーカイビング、今こそ」 (朝日新聞 2022年5月28日掲載)

https://book.asahi.com/article/14633053

書籍紹介:

江上敏哲「図書館員の本棚」 (『図書館雑誌』116(9) p.565 2022年9月)

https://current.ndl.go.jp/aggregator/sources/68?page=1

村上篤太郎「資料紹介」 (『専門図書館』310 p.49-50 2022年9月)

https://jsla.or.jp/publication/bulletin/no310/