書籍名

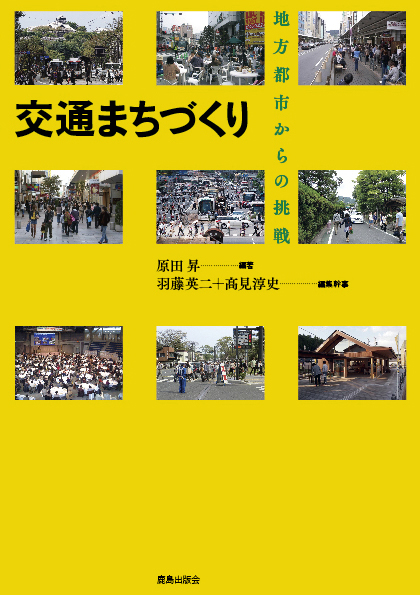

交通まちづくり 地方都市からの挑戦

判型など

200ページ、A5判

言語

日本語

発行年月日

2015年7月1日

ISBN コード

978-4-306-07315-9

出版社

鹿島出版会

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

暮らしやすいまちをつくりたい、活力あるまちをつくりたい、その中で、生き生きとした暮らしをしたい、ということは万人に共通した望みです。しかし、現実には、シャッター商店街、買い物難民、孤独な高齢者など、地方都市の問題が指摘されています。

この本は、地方都市で積み重ねた経験を基に、この事態を打ち破るための交通問題解決の新しいアプローチとして「交通まちづくり」の考え方と事例をまとめたものです。すでに実績を上げつつある事例に学ぶとともに、それらを横断的に整理し、今後の交通計画の在り方を提案しています。

「交通まちづくり」は発想の転換から生まれました。従来のように目先の交通問題への対応に終始することなく、暮らしやすいまちの実現に向けて何ができるのかを考えて交通問題を解決していくことが望まれます。まちづくりと交通を別々に切り離して行うのではなく、「交通と一体となって進めるまちづくり」へ転換することが必要です。暮らしやすいまちのビジョンを議論し、市民で共有し、そのビジョン実現に向けて、行政・企業・市民の協働で粘り強く取り組むことが望まれます。

本書は4部構成です。第I部は序論として、交通まちづくりとは何かをその時代背景とともに説明しています。第II部は、交通まちづくりの理論として、実践を知るための4つの視座を論じています。具体には、交通まちづくりのためのビジョン構築と合意形成、新しい調査・分析手法、制度の改革、担い手の育成です。第III部は、交通まちづくりの実践として、宇都宮市や金沢市をはじめとする九市町を取り上げて、その特色ある取り組みを紹介しています。第IV部は、交通まちづくりの未来として、今後の展開の方向を提示しています。また、多様な交通まちづくりのポイントを説明するため、コラムを8本、取り入れています。

なお、本書は、土木学会の小委員会活動として、暮らしやすいまちの実現に貢献したいと考える交通研究者と実務者が活発に議論した結果として、出来上がったものです。研究会のリーダーを務めた原田が編著者として取りまとめていますが、総勢20名の執筆者による、内容の濃いものとなっています。

最後に、暮らしやすいまちの実現に関心のある若い人たちに、この本を読んでほしいと思います。そして、交通まちづくりの取組みが、より多くのまちで展開されることを望みます。

(紹介文執筆者: 工学系研究科 教授 原田 昇 / 2018)

本の目次

第2部 交通まちづくりの理論-実践を知る4つの視座

1. ビジョンの構築と合意形成

2. 交通まちづくりのための調査手法

3. 交通まちづくりのための制度

4. 交通まちづくりの担い手とその育成

第3部 交通まちづくりの実践

1. 金沢市: 条例制定によるまちづくりの継承

2. 宇都宮市: ネットワーク型コンパクトシティ

3. 熊本市: 公共交通の再デザイン

4. 札幌市: 都心交通計画のコンフリクトとその解決

5. 広島市: 科学的な総合交通体系調査を導入した交通まちづくり

6. 京都市: 「歩くまち・京都」の試みと実践

7. 恵那市・明知鉄道: 公共交通機関としてのローカル鉄道の価値と地域と連携したデザイン

8. 由布市: 交通実験実施から13年、由布院の観光まちづくりと交通まちづくり

9. 平泉町: 世界遺産平泉の交通まちづくり

第4部 交通まちづくりの未来

書籍検索

書籍検索

eBook

eBook