書籍名

岩波新書 フィレンツェ 比類なき文化都市の歴史

判型など

288ページ、新書判

言語

日本語

発行年月日

2018年5月22日

ISBN コード

9784004317197

出版社

岩波書店

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

本書では、どのような経緯でルネサンス都市フィレンツェが出現し、それが近現代にいかなる意味を持ったのかを、古代から現代までの当市の歴史をたどることによって明らかにした。

フィレンツェは古代と中世の遺産をふたつの重要な礎として利用しながら、成立した。古代については、ルネサンスがまさに古代の「再生」を意味することからも分るように、15世紀前後のフィレンツェの知識人層が、異教のギリシャ・ローマの政治体制や文化に憧れて、ギリシャのポリスや共和政時代のローマを模範とする「自由」「平等」「共和政」への熱烈な希求を伴う政体を実現しようと努めるとともに、人文主義のエッセンスを古典古代の著作家たちの作品に求めた。そして人文主義者たちの私的な集まり (アカデミー) や、メディチ家宮廷での対話・議論によって思想が深められ、独自の政治論や道徳論・家族論などとして結実していった。また当時の画家・彫刻家・建築家が「比例」と「調和」を重んずる古代ギリシャ・ローマの規範を学んで、ビザンツ様式やゴシック様式から脱皮しようとした点にも、古代の影響は明らかである。古典古代の文化は、一般市民の間での識字率の向上や初等学校から大学までの教育機関の発達によっても押し広められていった。もうひとつ、フィレンツェでは古代ローマ都市がそのまま都市中心部に碁盤目状の街路としてルネサンス期以降まで残りつづけた事実についても触れた。

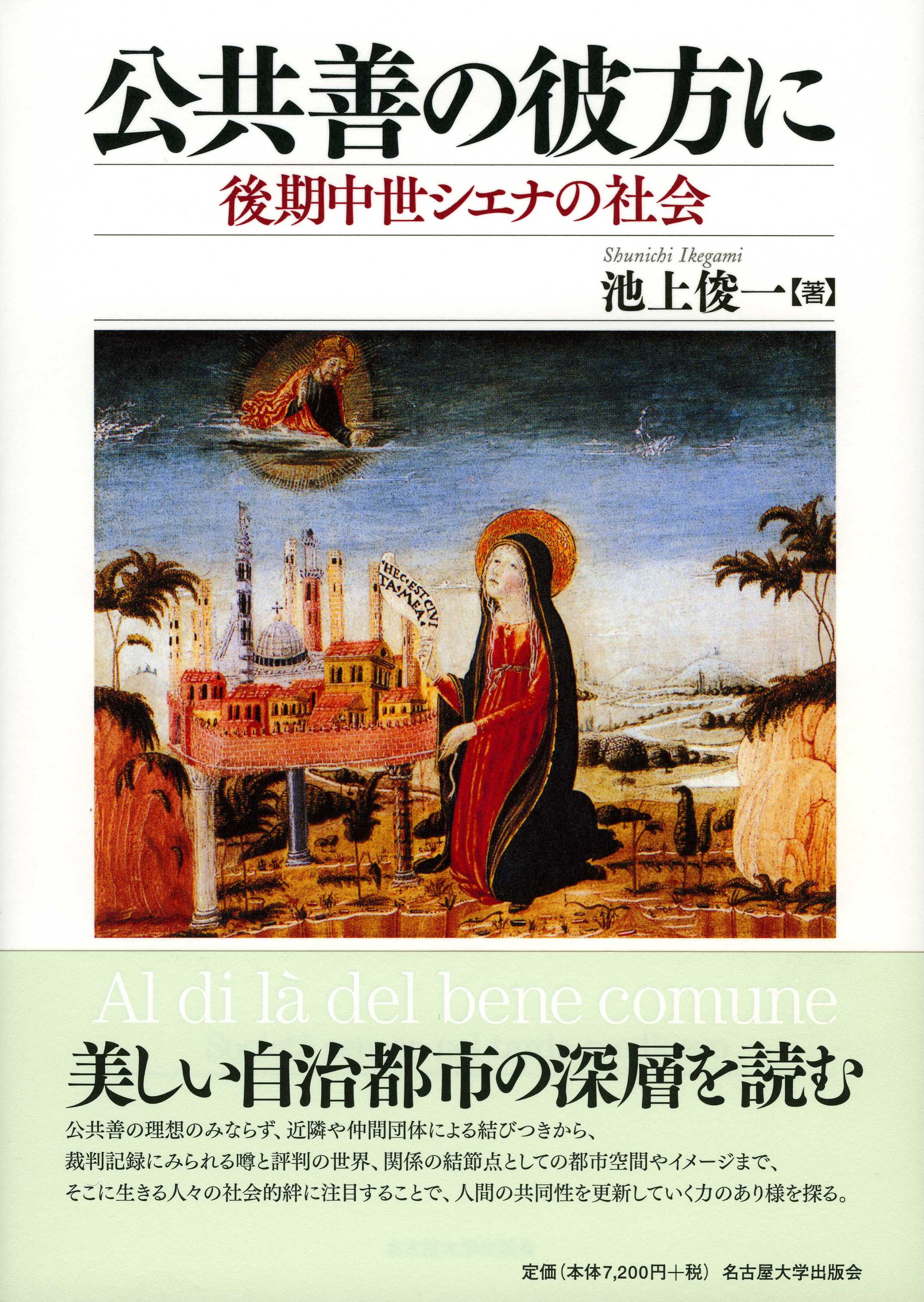

そして中世の遺産としては、まず中世にコムーネ (自治都市) という文明創造装置がフィレンツェで最高度に展開し、それがルネサンス文化発展の苗床になったということが要点の第一。第二には、中世の家族・親族のまとまりが、ルネサンス期のフィレンツェにまで継続していたという事実がある。ルネサンス期にも一族はなるべくおなじ街区に住んで力を合わせて助け合い、栄誉ある祖先とのつながりの意識を育んでいた。豪族たちがパトロンとなって芸術家を後援したのも、都市の名誉とともに自分たちの一族の名誉のためだったし、都市自体が一種の拡大家族とも看做されていたのである。

さらにルネサンス期のフィレンツェ市民は中世の市民に劣らず敬虔なキリスト教徒であり、とりわけ托鉢修道士の彼らに対する感化が大きかった。教会や修道院、施療院・捨て子養育院への寄進や遺贈が夥しかったのもそれ故である。フィレンツェの主要な修道院の「家族礼拝堂」を典型例とするように、ルネサンス美術の大半が教会建築やそこに納められた彫刻・絵画という宗教美術であったことは、ルネサンスが古典古代文化の再生というだけでなく中世キリスト教の刷新という面もあったのではないかと推測させる。

そして本書の後半においては、ルネサンス以後現代までのフィレンツェの歴史を考察してみた。メディチ家の隆盛とアンビバレントな関係にあるコムーネ (自治都市) における共和政の精神は、後期ルネサンスから近代にかけてのメディチ家独裁によって大きく歪められたが、それでも姿形を変えながらも、現代にいたるまで生きながらえて、権力に対抗する進歩派や自由主義者の旗印になって来た。こうした精神の継続性があるからこそ、この町が世界で唯一無二の文化都市になったのである。

(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 池上 俊一 / 2018)

本の目次

第一章 ローマの植民市とキリスト教の普及―― 前六世紀から九世紀

第二章 都市国家の誕生と発展―― 一〇世紀から一四世紀半ば

第三章 中世の文化

第四章 ルネサンスの政治・経済・社会―― 一四世紀半ばから一六世紀初頭

第五章 教会と修道院・施療院

第六章 邸館とヴィラ

第七章 広場と街路

第八章 世界と人間に注がれる新たな視線

第九章 トスカーナ大公国時代―― 一五三二年から一八六〇年

第一〇章 近現代の苦悩と輝き―― 一八六一年から

あとがき

主要参考文献

関連情報

「自由、平等、調和を求める心性」評者: 和田忠彦 (イタリア文学者)

東京新聞Web (2018年8月5日 Chunichi/Tokyo Book web)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/book/shohyo/list/CK2018080502000195.html

書籍検索

書籍検索

eBook

eBook