日本の伝統的な建築のほとんどは木造である。木は経年によって腐朽するため、木造建築には定期的な修理が必要であり、それ自体が木造建築の文化史の一部である。さらに材料である木の精神性や木材の運搬を通した観念的意義を含んでおり、文化史的な意義を有している。この木については前著『森と木と建築の日本史』で紹介したので、あわせて参考にしてもらいたい。

現代の木造建築の修理に関しては、近代以降の修理理念に強く影響を受けており、文化財は厳格な修理がなされている。その修理は小修理・維持修理・根本修理とわかれており、根本修理では、半解体修理や全解体修理など大掛かりな修理がなされる。これらの定期的な修理によって、性能を回復させることで、木造建築は長く〈受け継ぐ〉ことが可能となる。こうした修理の手法や理念は近代以降の西洋の概念に影響される部分が大きい。

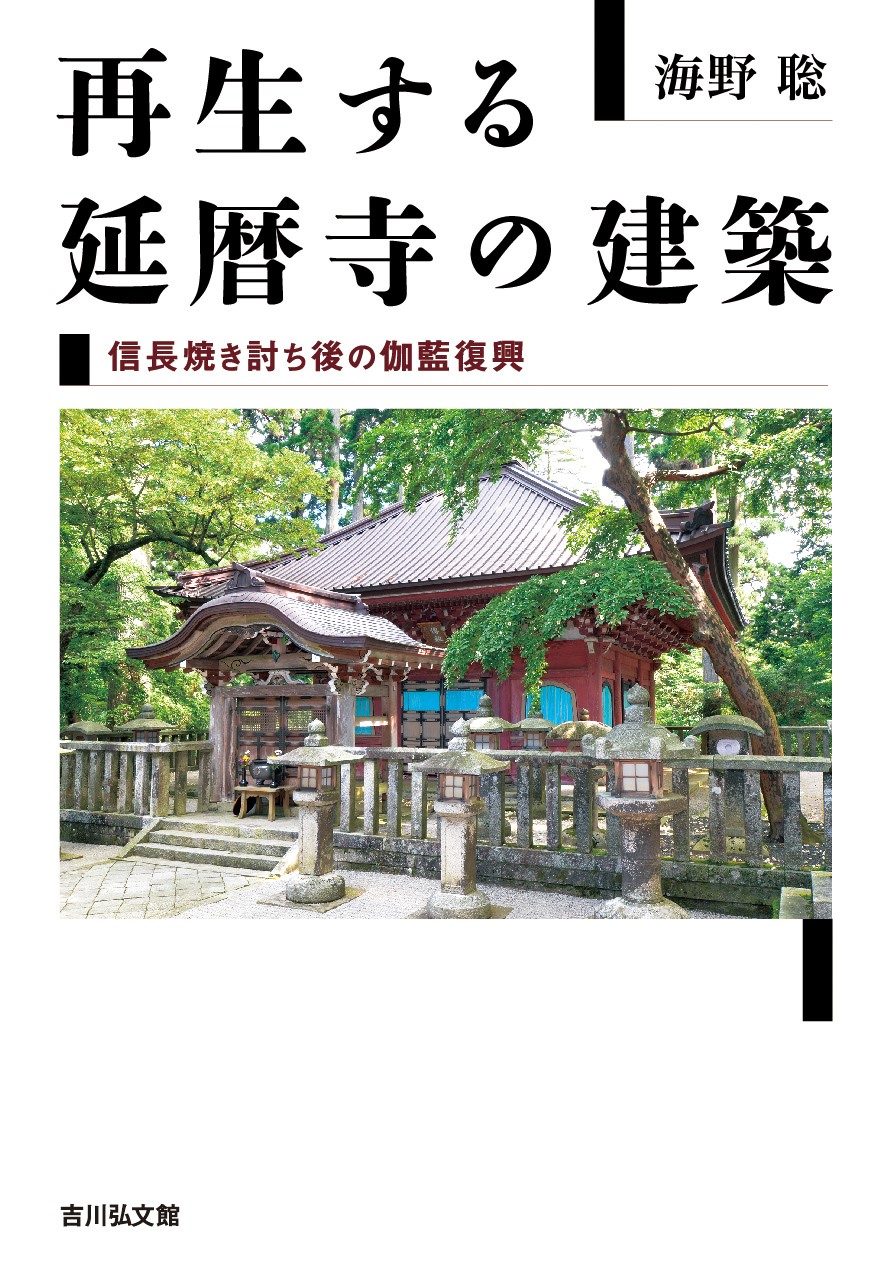

現在の世界遺産の概念は、西洋に端を発しており、その影響は大きいが、前近代以来、修理の手法や考え方は日本に存在していた。そもそも建築はその国の文化の一部であるから、その伝統との関連は深い。その実態をみると、前近代の修理手法は〈寛容〉なメンテナンスの手法がとられており、それらを大別すると応急処置・力業の修理、増殖、拡大、縮退・転生などの手法がみられる。

応急処置・力業の修理はつっかえ棒・覆屋や未解体での建物の持ち上げなどが代表な手法である。またもともとの葺き材とは別の材で葺くことで、持続可能な形へと変更することがある。瓦は耐久性があるが、瓦職人が必要であるのに対し、植物性材料の葺材、特に茅への変更は集落の周辺で確保可能な材の選択であり、持続可能な葺き材であったのだ。

また増殖という建物自体を増やす例もあり、神社や茶室で多く見られる。春日大社の式年造替では、古い社殿をそのまま下賜し、別の神社で社殿とされる。茶室・如庵は価値を認められて、受け継がれて、その移築にともなって〈写し〉が創り出された。さらに燕庵では、失われた際には、最古の「写し」を移築することで、新たな燕庵とすることを定めており、保険としての増殖もみえる。

拡大という手法もあり、仏堂への礼堂の付加や拡大がなされた。ハシラを移動して平面を拡大させるだけではなく、正面の蟇股は華やかな南北朝のものを追加することで、時代に応じた外観へと変貌している。

逆に縮退・転生する事例もある。五重塔を三重塔へ、三重塔を仏堂へと当初から縮小することで、時代に合ったサイズへと縮小し、持続可能となることもある。廃仏毀釈をさけるため、知立神社多宝塔を文庫とした例もある。屋根に谷部のある中山法華経寺祖師堂は江戸時代に大屋根が掛けて雨仕舞を改良し、持続可能性を獲得した。いずれもに縮退・転生によって、生き長らえたのだ。

これらを通して、現代の修理を位置付けることで、木の文化史として、日本の建築を捉えなおし、現代日本の木造建築の修理が抱える課題と将来の修理の方向性が見えてくるのである。

(紹介文執筆者: 工学系研究科 准教授 海野 聡 / 2024)

本の目次

I部 木造建築をいかに受け継ぐか

第一章 木造建築のライフサイクルと修理サイクル

第二章 神社建築の式年造替

第三章 一代限りから恒久化へ

コラム [1] 地下に残るメンテナンスの痕跡

II部 建築メンテナンスの歴史と社会

第一章 修理への目覚め――奈良から平安へ

第二章 新技術の修理への導入――鎌倉・室町

第三章 諸寺社・御所の再興と民家の長寿命化――戦乱から近世へ

第四章 〈文化財〉としての制度による保護――近代から現代へ

コラム [2] 古建築の蒐集と場所の継承

III部 古建築継承の理念――建築メンテナンスの思想史

第一章 マテリアルの継承――物質的継承による価値の創出

第二章 イメージ〈規範〉の継承――受け継がれるもの、受け継がれないもの

第三章 継承のなかの革新――流行への順応

第四章 応急措置の諸相――つっかえ棒から移築まで

第五章 場所性の超越――建物・部材の移動による保存

第六章 拡張と縮退――変容しつつ継承される古建築

コラム [3] 中国における力業の修理と「似合わせ」

終章 建築のライフサイクルを考える

関連情報

大場修 評「変容する規範 受け入れ継承」 (『日本経済新聞』 2024年9月28日)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD12AQ80S4A910C2000000/

インタビュー:

卒業制作のテーマが「場外馬券場」だった東大准教授、現在は古建築のメンテナンスを提言 (読売新聞 2024年10月27日)

https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/interviews/20241029-OYT1T50045/

シンポジウム:

「日本の建築」を考える (東京大学本郷キャンパス安田講堂 2024年8月26日)

https://ut-iaep.net/activity/2024/event/kuma-jpn-arch/

イベント:

日韓建築史共同セミナー「地域から東アジアの建築史を考える シリーズ (1) つくば市」 (つくば国際会議場 2025年2月23日)

http://www.sahj.org/index.php?snd=10&trd=46

対談「日仏建築遺産の再生を考える」 (横浜市開港記念会館 2024年8月2日)

https://mag.tecture.jp/event/20240727-115007/

メディア出演:

日曜美術館「まなざしのヒント 日本建築入門in東大寺・新薬師寺」 (NHK 2025年3月2日)

https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2025145378SA000/index.html

美の壺「かぐわしき癒やしの木 ひのき」 (NHK 2024年9月4日)

https://www.nhk.jp/p/tsubo/ts/3LWMJVY79P/episode/te/7NVJ27XP2Y/

書籍検索

書籍検索

eBook

eBook