宇宙への挑戦──航空宇宙開発と加速する宇宙産業

国内外のロケット打ち上げ数や人工衛星の需要は年々増え続け、宇宙産業に期待と注目が集まっています。東京大学と航空宇宙開発の歴史、超小型衛星の活用や宇宙産業の動向について、工学系研究科航空宇宙工学専攻教授の中須賀真一先生に聞きました。

東大から宇宙へ

── 東京大学と航空宇宙開発の歴史について教えてください

戦後に始まった日本の宇宙開発は、その当初から東京大学が牽引してきました。「日本のロケットの父」と呼ばれている東京大学の糸川英夫博士は、戦後の日本で航空機研究がアメリカから禁止されていたため、航空機を研究する代わりに、ロケットの開発に取り組みました。その後、占領下における航空禁止令が1956年に解除され、東大にも航空研究所が復活しました。

1969年には、当時の科学技術庁が「宇宙開発事業団(NASDA)」を立ち上げました。それ以降しばらくの間、日本の宇宙開発は政府と東大の二本柱で展開されてきました。1970年、東大は日本独自の固体ロケット「ミューロケット」により、日本初の人工衛星「おおすみ」を打ち上げ、アメリカ、ソ連、フランスに次いで世界で4番目となる、自国開発のロケットを運用できる国となりました。

2000年代には、1999年にスタンフォード大学のロバート・トゥイッグズ教授によって提唱された“超小型衛星”、重さ約1キログラム程の「キューブサット(1辺約10センチメートルのサイコロ型衛星)」の打ち上げによって、ふたたび東大は大きなゲームチェンジの最初の一歩を踏み出します。なかでも、2003年に打ち上げられた東大によるキューブサット「XI-IV(サイフォー)」は、当初想定されていた寿命をはるかに超え、打ち上げ後21年が経過した現在も運用されています。

── 超小型衛星の登場は宇宙開発にどのような影響を与えたのでしょうか?

キューブサットに代表される超小型衛星は、宇宙開発に民主化をもたらしました。超小型衛星を用いることにより、以前は2、3百億円かかっていた打ち上げコストが、数千万円~数億円程度に抑えられるのです。超大国に限らず発展途上国にも、さらには国や大企業だけでなく、大学、ベンチャー企業、地方自治体にも、宇宙開発に参画することが可能になりました。例えば私たちの研究室では、これまで超小型衛星15機を打ち上げてきています。

日本国内では、2002年に東大の宇宙科学研究所と宇宙開発事業団が統合されて「宇宙航空研究開発機構(JAXA)」が誕生し、大規模なプロジェクトを引き続き担っています。他方、大学や企業は、低価格で手軽に作ることができる衛星の開発を率先して行なっており、JAXAとの役割分担が生まれています。超小型衛星の登場は、大学が次世代に向けた技術を継続的に開発し、ベンチャー企業がその技術を活用してビジネスを通して社会に貢献する、という流れを後押ししています。こうした動きのなかで、大学は、基盤となるテクノロジーを提供するとともに、ベンチャー企業で即戦力となる人材を育成するという重要な役割を担っています。

地球と宇宙をつなぐ人工衛星

── 人工衛星は、どのようなことに活用されているのでしょうか?

人工衛星は、主に「通信放送」「地球観測」「宇宙空間における実験」「宇宙科学探査」「エンターテインメント」の5つの分野で利用されています。まず、人工衛星の利用の7割を占めるのが、テレビの衛星放送に代表される情報通信の分野です。

例えば近年では、「スペースX」社が衛星を利用したインターネットアクセスサービス「スターリンク」を開始しました。日本のBS放送衛星のように、空の同じ場所に留まる「静止軌道(地上36000キロメートル)」に打ち上げられた単一の「静止衛星」の代わりに、約550キロメートルの低高度で地球を周回する1万2000機の衛星群で地球の周りをくまなく覆い、24時間サービスを提供する構想です。このうち6000機がすでに打ち上げられ、サービスが開始されています。

次に重要な分野が地球観測です。地球観測の技術は、もともと安全保障の目的で開発されたものです。無断で他国の上空に飛行機を飛ばすと領空侵犯になりますが、これは、高度100キロを超える宇宙空間には適用されません。したがって、他国を監視するための衛星が多数打ち上げられてきました。そうして発達した地球観測の技術が、今では災害対応や農林水産業にも活かされるようになったのです。

そして、宇宙空間における実験と、宇宙そのものを観察対象とする科学探査の分野にも人工衛星は欠かせません。例えば「国際宇宙ステーション(ISS)」では、材料・薬品の開発など、さまざま実験が行なわれています。無重量の宇宙空間では、重力により生じる“対流”に影響されないため、均質な材料が作れるともいわれています。したがって、地球上では不可能な材料や薬品を生み出すことができるかもしれません。

また、宇宙空間では、大気の揺らぎに邪魔されずに星を観測することができます。2021年に打ち上げられた米航空宇宙局(NASA)の「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)」は、地上からは撮影不可能な、美しい天体写真の撮影に成功しています。他にも、太陽系惑星の周りを回る軌道から惑星そのものを観測したり、惑星表面のサンプルを採取して分析したりするためにも衛星が活用されます。東大も現在、JAXAや他大学と協力して小惑星、彗星や金星の探査計画を進めているところです。

最後に、近年とくに注目を集めているのが宇宙エンターテインメントの分野です。アメリカでは、すでに「ヴァージン・ギャラクティック」「ブルーオリジン」そして「スペースX」の3社が商業宇宙旅行の事業を開始しています。現時点では、宇宙滞在は一人・一泊が約50億円程度と高額にもかかわらず、希望者はたくさんいるようです。

日本では、ソニー・東大がJAXAの協力のもとで共同開発した超小型衛星「SPHERE-1 EYE」を用いて、参加者が地球や宇宙の好みの場所を衛星に指示して撮影する「宇宙撮影体験」サービスが展開されています。他にも、東大の卒業生が起業したベンチャー企業が、人工衛星を活用した世界初の「人工流れ星」の実現を目指すなど、新しいアイディアが日々生まれています。低コストで軽量な人工衛星の登場によって宇宙開発の民主化が進み、“宇宙に親しむ”人々が年々増えてきているように感じます。

宇宙産業の未来

── 人類と宇宙との距離はますます近いものになりました。人類はなぜ宇宙を目指すのでしょうか?

私は、人類が宇宙を目指す理由を「エントロピー」をもとにした仮説で説明できると考えています。エントロピーとは物理学の用語で「無秩序の度合い」を表します。つまりエントロピーが大きいほど「乱雑」で「予測できない」状況ということです。人間は、自分の周辺環境のエントロピーの増大に敏感です。例えば、予期していなかった災害や事故が発生し、日常の秩序が崩壊すると、この“環境のエントロピー”が増大し、たいへん不安になるはずです。私たちはそういうとき、例えばテレビやインターネットから情報を得て、不確定性=エントロピーを下げ、不安を解消しようとします。“未知の世界”である宇宙に行きたい、探索して新たな情報を得たい、という気持ちの根底には、こうした「環境のエントロピーを下げたい」という欲求があるのではないでしょうか。

例えば、人類が直面している多くの地球規模の課題も、同じく予測不能という意味で、エントロピーの問題と言えるかもしれません。本来、生物の死骸を細菌が分解して資源に戻したり、あるいは光合成によってCO2が炭水化物に戻ったりすれば、生態系の循環が維持されます。しかし、人間がこれまでに作り出してきた人工的プロセスのほとんどは、循環ではなく片道通行です。地球環境のリソースは減り続け、人工の生産物は増え続けています。現在、地球上の人口を維持するためには、実際に地球上にあるリソースの1.7倍が必要であると言われています。このまま人口が増え続ければ、食料価格の高騰や食料危機は避けられません。

そこで、宇宙開発がこうした問題に少しでも貢献できればと考えています。例えば、人工衛星から海洋を観察して魚の回遊のダイナミクスを捉える「管理漁業」ができれば、資源を維持しながら漁業を行なうことが可能になります。バッタやイナゴの大繁殖を把握することができれば、作物への被害を未然に防げるかもしれません。また、エネルギー危機に対応するために、かつて議論されていた「宇宙太陽光発電」が再び注目を集めつつある兆しもあります。すでに日本では、宇宙で太陽電池で発電した電気エネルギーを、マイクロ波を使って地上に送信する方法が長年、研究されています。

── これからの宇宙産業をどのようにご覧になっていますか?

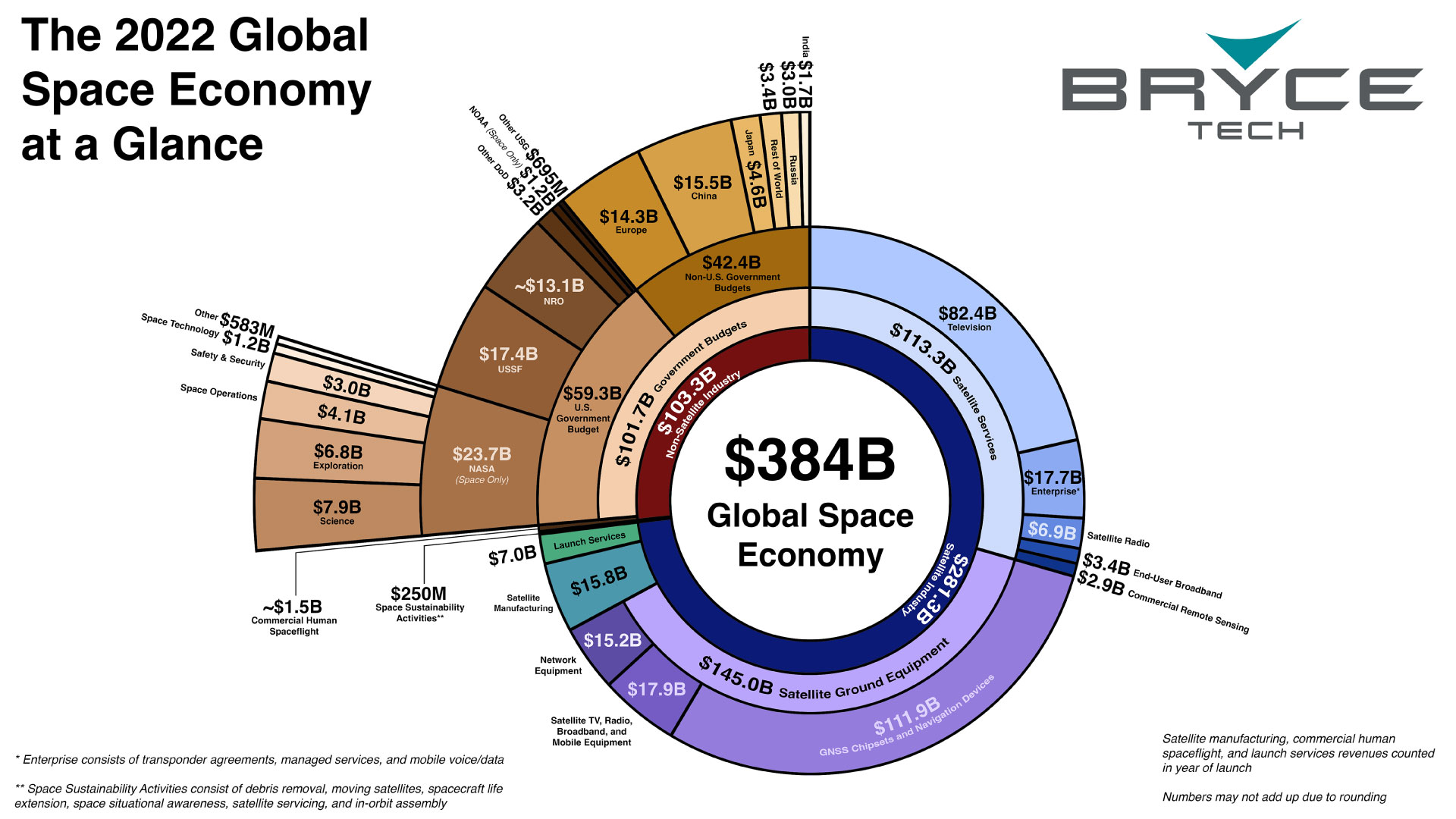

産業界においては、伸びしろの大きい宇宙産業への関心が非常に高まっています。実は、よく注目されるロケット・衛星などの宇宙機器製造産業が宇宙産業全体に占める割合は微々たるもので、大部分は宇宙技術を利用したサービスの事業なのです。さらにこれからは、狭義の宇宙関連産業に加えて、関連する周辺産業の急速な成長が見込まれます。2050年には、宇宙産業全体の市場規模が200兆円を超え、そのうち55%は宇宙に関連する周辺産業になると予想されています。

一方、宇宙産業のこれからには懸念もあります。現状、例えば人工衛星が使う電波の周波数帯は、他の用途と干渉しないように制限されています。しかし、衛星の打ち上げ回数に関しては制限がありません。ルールがないまま宇宙産業の発展が加速すると、無制限に衛星が打ち上げられ、宇宙空間がカオスな状況に陥ってしまう危険性も否定できません。衛星同士が衝突して、宇宙ゴミである「スペースデブリ」が発生し、それがまた別の衛星に衝突するという連鎖反応が起きると、宇宙ゴミが自己増殖していく「ケスラーシンドローム」が起こる可能性があります。最悪、人類が宇宙に行けなくなったり、地上からの星の観測が難しくなってしまったり、といった状況も起こり得ます。

── 政府の宇宙政策委員としても活動されています。日本の宇宙政策は、これからどのような方針で展開されていくと考えられますか?

今のところ、宇宙空間に大量破壊兵器を配置してはならないという共通認識はあるものの、宇宙空間の軍事的な利用については、議論が続いている状況です。宇宙開発は、こうした安全保障に代表されるように、地政的な条件に影響されやすい分野ですから、日本も、協働していく相手国を、慎重に決めていかなければいけないと考えます。これまでに私たちの研究室で開発した人工衛星15機のうち、5機はロシアのロケットを使って打ち上げましたが、昨今の情勢の変化に影響を受け、ロシアでの打ち上げは難しくなっています。

地球観測の分野において、地上の物体を識別する性能=「分解能」が高い衛星の競争が激しくなるなか、日本と台湾は重さ10キロ程度の衛星での分解能では世界を一歩リードできる予定です。今夏以降、台湾の宇宙機関と共同開発した人工衛星「ONGLAISAT(オンライサット)」を打ち上げます。これは、2.6メートルの分解能を備えた、非常に優れた衛星です。他に、インフラが成長を続けていることから、人工衛星のニーズが増しているアフリカの国々との協力も期待されます。例えば、ルワンダ初の人工衛星「RWASAT-1」は、日本から2019年に打ち上げられています。

そして、これからの日本の宇宙開発に「失敗を許容できる文化」をふたたび取り入れたいと思っています。数少ない大型ミッションにおいて技術向上を目指そうとすると「失敗が許されない」状況が生まれます。単一のミッションに莫大な時間と資金をすべて集約することになり、結果的に、技術向上のスピードが遅れてしまうからです。そこで私は、政府の基本計画に「失敗を恐れず」という文言を繰り返し入れるように心がけています。イーロン・マスクが“If things are not failing, you are not innovating enough”(失敗していないとすれば、それはイノベーションを起こしてないということだ)と話しているように、日本の開発者たちも、数多くの失敗を恐れずに乗り越えて、これからもチャレンジし続けてほしいと思います。

中須賀 真一

工学系研究科 教授

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了、博士(工学)。日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所入社。東京大学先端科学技術研究センター助教授、同大大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻助教授、アメリカ・メリーランド大学およびスタンフォード大学客員研究員などを経て 2004 年より東京大学大学院工学系部研究科航空宇宙工学専攻教授。2012 年から内閣府宇宙政策委員会委員。共著に『国家としての宇宙戦略論』(2006年、誠文堂新光社)、『宇宙ステーション入門 第2版補訂版』(2014年、東京大学出版会)、ASEAN Space Programs: History and Way Forward(ASEANの宇宙開発プログラム)(2022年、Springer Singapore)、『東大教授が語り合う10の未来予測』(2023年、大和書房)などがある。

取材日:2024年5月20日

取材:寺田悠紀、ハナ・ダールバーグ=ドッド