研究室を出て、フィールドへ 世界の人々をもっと健康に

広報戦略本部では、冊子「FUTURE SOCIETY INITIATIVE 未来社会協創推進本部 : Society 5.0 と 東京大学」を刊行しました。冊子では、未来社会協創推進本部(FSI)で「登録プロジェクト」として登録されている、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に貢献する学内の研究活動を紹介しています。以下の特集記事では、本学のFSI登録プロジェクトの大きな部分を占める公衆衛生に関する課題に世界中で取り組む様々な分野の研究者4名にスポットを当てます。

モンゴルでオオスナネズミの罠を仕掛ける三條場千寿助教。© 2018 三條場千寿

ゴビ砂漠でねずみ捕り。アジアで紫外LEDを使った飲み水処理。西アフリカで携帯電話を用いたウイルスのマッピング。

東京大学の研究者は、リソースやノウハウが非常に乏しい地域でプロジェクトに取り組むことが多々あります。彼らに共通する目標は、公衆衛生の危機に瀕したコミュニティに、研究の成果を届けること。

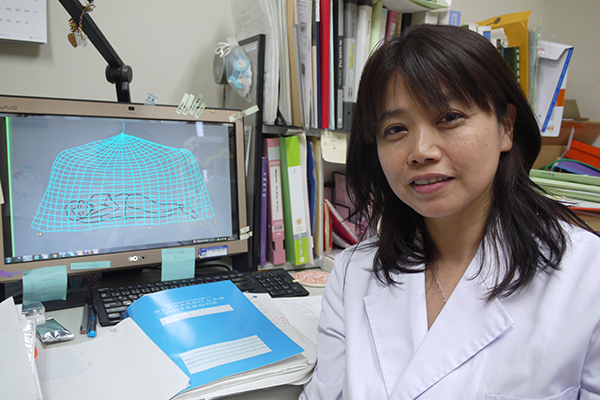

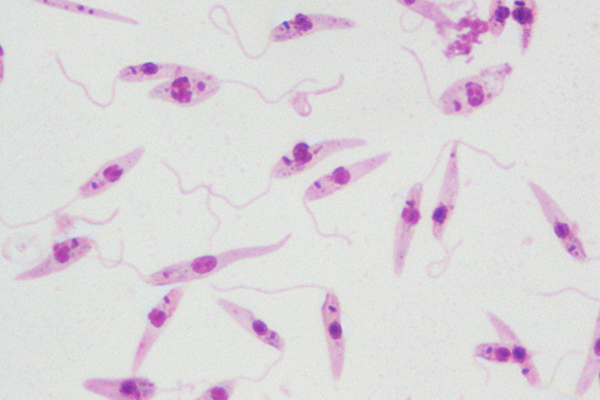

農学生命科学研究科の三條場千寿助教は、寄生虫病、特にリーシュマニア症の専門家です。リーシュマニア症は、リーシュマニア原虫により引き起こされる感染症で、感染したサシチョウバエ類が媒介します。 人間が感染すると、皮膚の潰瘍や、肝臓や脾臓といった内臓の腫脹を引き起こします。

世界保健機関が指定する約20種類の顧みられない熱帯病の一つであるリーシュマニア症は、貧困状態にある人たちを特に直撃します。 それは、彼らの生活環境が、昆虫や家畜その他の病気をもたらす動物との密接な接触を必要とするため。感染伝播サイクルが複雑で、また地域によって異なっていることから、研究や介入には、人間だけでなく 、人間を取り巻く動物や環境をもカバーする「One Health(ワンヘルス)」アプローチの採用が必要不可欠だと三條場先生は主張します。

「リーシュマニア症を引き起こすリーシュマニア原虫は約20種類です」と話す三條場先生。「この原虫を媒介するサシチョウバエ類は、知られているだけで少なくとも90種います。 それから、宿主である動物も、犬やげっ歯動物から牛まで様々です。そのため、この組み合わせは無数にあります。私たちは、あらゆる場所で共有できる共通の知識を見つけながら、 国ごとに異なったコントロール戦略を考え出す必要があります。これは、一つの研究室だけではできることではありません。様々な、異なった分野の専門家と協力していく必要があります」。

三條場先生は、トルコからスリランカ、バングラデシュまで幅広い国々の遠隔地に研究で訪れていますが、特に印象深いのはモンゴルでの経験です。そこで先生は、主な病原体キャリアであると 考えられていたオオスナネズミと呼ばれる砂漠のげっ歯類を徹底的に追跡しました。

オオスナネズミを追いかけて

三條場先生を含む国際研究者グループは、遊牧民が多いモンゴルの人たちは、オオスナネズミとの接触後にリーシュマニア症に感染するのではと疑っていました。それを証明するため、3台のバンをチャーターし、 現地の運転手と料理人を一人ずつ雇って、ゴビ砂漠に出発しました。

1ヶ月間、研究者らは巣を次から次へと探し回り、オオスナネズミを捕獲する罠を仕掛けていきました。その後、オオスナネズミにリーシュマニア原虫が実際に寄生しているのかを確認するため、 テントの中に急ごしらえの「クリーンベンチ(無菌操作台)」を作り、オオスナネズミの検査を行いました。

「1ヶ月間ずっとお風呂にも入れず、オアシスを見つけたときには水を飲むために馬の後ろに列を作り、またオオカミに攻撃されないよう一つのテントの中でみんなが一緒に滞在し、 夜間に外出することは避けていました」と先生は振り返ります。

この研究により、オオスナネズミが寄生虫の宿主であることが証明されました。

一方、心が痛むのは、ある年の調査出張中にリーシュマニア症が蔓延する村で出会った子供たちが、翌年戻った時に亡くなっていたことを知ったとき、また、マラリアの明確な兆候のある患者が、 感染しているかどうかを調べるための血液検査を拒否するのを目の当たりにしたとき。

三條場先生は今では現地住民への教育も自分の仕事の一部であると考えています。サシチョウバエに刺されないように蚊帳を使う重要性をバングラデシュの人たちに伝える 短編アニメーション映画を、最近、友人の支援を得て制作。現地で病気にかかる人たちの多くは字が読めないことから、道具としてアニメーションを選んだのです。

メコン川の水質汚染

現実社会の問題を解決したい、という思いに突き動かされているのは、環境工学を専門とする先端科学技術研究センターの小熊久美子准教授も同じ。 小熊先生は、2000年、東京大学の大学院生時代にメコン川流域を訪れ、川の上流の住民の糞尿の放出などによって生じた汚染が、下流に住む人たちの暮らしにどう影響しているかの調査に参加。 それ以降、東南アジアのコミュニティと協力して研究を続けています。

「水道がない地域はたとえ汚染されていても地下水を飲む以外の選択肢はありませんし、水道があっても蛇口から細菌が頻繁に検出される水を飲む以外の選択肢がないという状況を 目の当たりにし、衝撃を受けました」と小熊先生は話します。「水の汚染に関する詳細なデータを得て研究論文を書くことは研究者にとって重要ですが、それで現地の人々の役に立っている 実感を得ることはなかなかできません。調査研究の枠を超えて、本当に現地の人々のために、自分は何ができるのかと常に思っていました」。

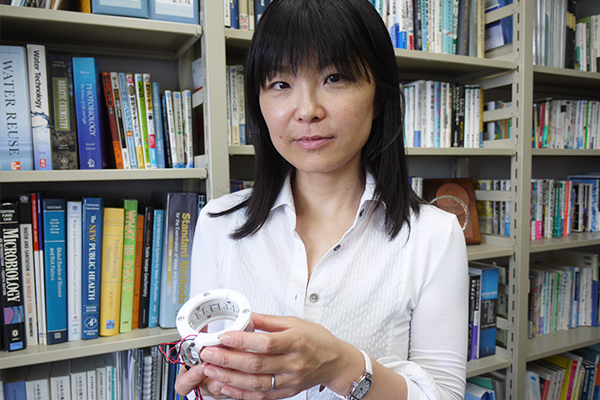

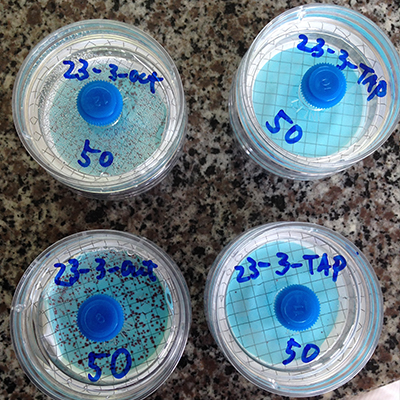

小熊先生は現在、紫外発光ダイオード(UV-LED)を装備した小型の水処理装置を開発しています。

紫外線は、日本を含む多くの国の水処理施設で、様々な細菌やウイルス、寄生虫を殺すために広く利用されていますが、これまで紫外線の発光には水銀ランプが使われてきました。 小熊先生によると、殺菌性のある紫外線を発光するLEDが市販されるようになったのは、2010年頃になってから。

UV-LEDは高価なため、現時点では発展途上国で幅広く普及するのは難しいかもしれませんが、今後UV-LEDの利用が拡大し価格が下がれば、UV-LEDを用いた水処理は途上国でも可能になり得る、と小熊先生は話します。

UV-LEDは水銀UVランプに比べいくつかのメリットがあると話す小熊先生。例えば、UV-LEDは無水銀で万一の破損でも水銀リスクはゼロ。超小型なため、処理装置の形状などに高い自由度があります。 また、水銀ランプはスイッチを入れてから安定して稼働するまで15分程度のウォームアップが必要ですが、LEDはスイッチを入れた瞬間から安定して稼働します。 さらにUV-LEDは、紫外線の波長を選択できるため、特定の細菌、ウイルス、寄生虫を狙い撃ちすることができます。

UV-LEDの技術は、人口が高齢化かつ減少し、集約的で大規模な水処理施設の維持が困難となる日本の遠隔地などでも役に立つかもしれません。

小熊先生は現在、日本のある山間集落で、家庭用UV-LED装置の実証実験を行っています。この装置は災害被災地の避難所や離島でも役に立つかもしれません。

携帯電話のデータを活用する

空間情報科学研究センター(CSIS)の柴崎亮介教授は、死をもたらす伝染病の蔓延を監視するための携帯電話データの利用を研究しています。

国連機関である国際電気通信連合の委託を受けたプロジェクトで、柴崎先生率いる研究者チームは西アフリカのシエラレオネを2015年後半からの1年間で5回ほど訪問しました。 これは、2014年のエボラ・ウイルスの大流行の後、シエラレオネが同ウイルスの終息を宣言した後のことです。

研究の目的は、匿名化した携帯電話の通話記録と、衛星画像のような他の「空間」データに基づき、シエラレオネ政府が都市から都市への人の移動を追跡しマッピング することができるシステムを創ること。また伝染病が発生した場合に、ウイルスがどのように広がっていくのかを政府が予測し、迅速な判断が下せるようにすることです。

「人の移動を理解することは非常に重要です」と話す柴崎先生。シエラレオネに隣接し、いずれもエボラ・ウイルスにより深刻な打撃を受けたリベリアとギニアの政府とも協力して研究してきました。

「最貧コミュニティの住民を含め、全員が公共インフラの一部となっている携帯電話を使用しているため、そこには大量のデータがあります」。

同じくCSISの宮崎浩之特任助教は、災害看護の専門家である高知県立大学の神原咲子教授率いる国際多機関イニシアティブ、EpiNurseプロジェクトの一環で、ネパールの看護師をどのように技術的に支援できるかについて研究しています。

このプロジェクトは、2015年4月にネパールでマグニチュード7.8の地震が起きた後に開始されました。現地住民の健康状態や必要な医療支援についての情報を、看護師が簡単に共有できるスマートフォン・ベースのネットワークの構築を目指しています。プロジェクトを通じ、看護師が自分の担当地域において効果的に働くための能力を向上させることができるよう、スキルやリソースの育成に貢献したい、と宮崎特任助教は話します。

「現地の看護師の多くは、地震を受けて、災害復旧支援に駆けつけましたが、病院外でのボランティア活動が十分に理解されていなかったため、職を失う看護師もいました。彼ら彼女らの努力を可視化することによって、職を失わないようにしたいと思っています。災害時、また、通常時でも、コミュニティの中で重要な役割を果たし続けられるように」。

取材・文:小竹朝子

取材協力