東大所蔵資料から見る鼠を捕る益獣としての猫 | 広報誌「淡青」37号より

鼠を捕る益獣としての猫

今はかわいいペットとして飼われている猫ですが、以前は他にも飼われる理由がありました。

昔の人々が重宝したのは、猫が鼠を捕る力。

「猫かわいがり」だけでは見えない、益獣としての猫と人間社会の関係を、東大の史料を通して歴史家に解説していただきましょう。

猫と歴史学

藤原重雄/文 藤原重雄/文Shigeo Fujiwara 史料編纂所 准教授 |

図1 歌川国芳「猫の妙術」弘化四~嘉永五年(1847~52)史料編纂所所蔵

図1は幕末の浮世絵師・歌川国芳の「猫の妙術」という多色刷の版画。〈かわいい〉とは言いにくい大きな猫が巻物を抱え、憤ったような武士が座っている。くだけた姿の猫たちが大猫を囲み、捕えられた鼠が横たわる。画面上部に説明書きが備わった異版「古猫妙術説」を参考にすると、画題は『荘子』の思想をくだいて説明する寓話で、武道の奥義が説かれる(『田舎荘子』所収)。

ある剣術家(なるほど横には木刀が)は家に居座る大鼠に困っていた。大鼠を恐れ、飼い猫に捕らせようにも逃げ出し、近所の鼠取りと評判の猫を何匹も集めたが尻込みし、自ら木刀を振っても退治できない。そこで比類なきと名高い古猫を六・七町先より借りたが、見たところ利口・俊敏そうでもない。しかしその古猫を大鼠の部屋に入れると、鼠はすくんで動けず、古猫はのろのろと歩いて捕えた。その夜、鼠を捕え損なった猫たちが、古猫に鼠を捕える妙術について教えを乞う。その問答が続き、剣術家も加わり、武道の奥義が語られる。古猫が抱える巻物は、「虎の巻」ならぬ「猫の巻」というわけである。

鼠退治のために猫を貸し借り

この寓話の本筋とは関係ないが、鼠退治に近所から猫を借りてくる習慣が前提となっている。そうした近所づきあいが一般的であったのだろう。実際、鼠退治のための猫の貸し借りは、豊臣秀吉の時代に京都で暮らした公家の日記にも確認される。

図2は、山科言経(1543~1611)の自筆日記で、文禄四年(1595)十一月二十九日条に「岸根九右衛門尉へ猫を返しおわんぬ。四・五日借りおわんぬ」とある。岸根については不詳で、この記事のみでは猫を借りた理由も明確でないが、同じ頃の西洞院時慶(1552~1639)の日記『時慶記』には猫がときおり姿をみせる。例えば慶長九年(1604)閏八月三日条では「鼠狩りに猫を入る、鼠多し」と鼠退治に猫が使われ、そのための猫の貸借と推測される記事がある。「猫の手も借りたい」どころか、鼠退治には有能な猫を借りて来た。

『時慶記』慶長七年十月四日条には、「猫を繋がないようにという命令が二・三か月前に出され、猫が迷子になったり、犬に噛み殺されることが多い」とある。ペットを放し飼いするな、とは逆である。猫を放し飼いにせよというからには、猫は繋いで飼うのが一般的な習慣であった。『源氏物語』若菜上で柏木が女三の宮の姿を垣間見する場面では、逃げ出した唐猫の綱が御簾をからげ上げている。14世紀の『石山寺縁起絵巻』では、綱に繋がれた猫が民家の戸口へ出てきている。俳諧の言葉で「猫綱」は、言うことを聞かない、強情張りをいう。16世紀ごろまで、猫を繋いで大事に飼う習慣が根づいていた。

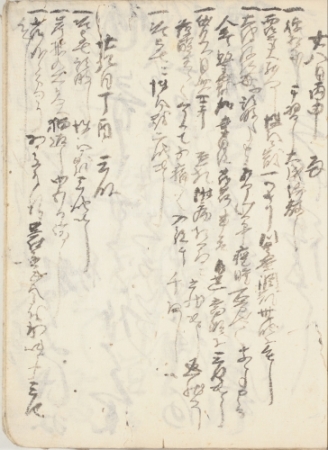

図2 山科言経『言経卿記』文禄四年(1595)

十一月二十九日条、史料編纂所所蔵

猫は繋ぎ飼いから放し飼いへ

図3 『ねこの草紙』(渋川版御伽草子)総合図書館所蔵

図3は、江戸時代前期に出版されたお伽草子(渋川版)の一冊『ねこの草紙』から最初の挿図。徳川の平和を称え、慶長七年八月中旬に京都に立てられた高札が話の発端である。「洛中の猫の綱を解き、放ち飼いにすべし。同じく猫の売買を停止すべし」。文面が正確かは不明ながら、この種の高札が立てられたことは、『時慶記』との符合から確実である。猫は自由を謳歌したが、慣れぬことゆえ迷子になり、飼い主は猫の首に名札を付けた。

猫に関する法令は、これ以前の天正十九年(1591)にも、聚楽第の城下へ出されている(三雲家文書)。三カ条で、猫の盗み取り、他所から離れて来た猫の捕獲、猫の売買を禁止する。猫の放し飼いを命ずるものではないが、放し飼い状況下での犯罪である。

猫は昔から鼠を捕っていた。しかし放し飼いにして鼠害対策とするのは、猫へのまなざしの社会的な変化である。16世紀の都市では、猫は益獣として注目され、放し飼いにする動きがあった。猫の窃盗・売買の禁止は、急激な猫需要の増大から、放たれた猫を盗んでは転売する輩が現れたことを意味する。戦国の合戦には人狩り・人身売買が伴っており、猫もその余風を免れまい。16世紀中頃の上杉本「洛中洛外図屏風」には、町中の犬をおびき寄せて捕える人物が描かれている。放し飼い推進には、愛玩の猫を失う懼れを抑える禁制が必要である。

都市住民の自発的な動向と、統治者による働きかけとの関係は、どちらを重視するのか、どのような相互のダイナミズムを想定するのか、さまざまな時代・事象を扱って、歴史学では議論されている。中世から近世への移行期における「猫の放し飼い」への転換には、生活の知恵や相互扶助のみならず、政策的な要因が大きく働いている感触を持つ。

18世紀半ばに成立した若狭小浜の地誌『拾椎雑話』は、寛永十三年(1636)頃の猫放し飼い令を引用し、「今では大いに変りたること」と評する。百年程度で記憶が風化しているのを、「猫の目が変わるように」とは譬えにくいが、猫の飼い方のような生活習慣もすっかり様変わりすることがあり、その背景には社会の動向が控えている。さらに詳しくは、黒田日出男『歴史としての御伽草子』(ぺりかん社、1996年)や筆者の著書(図4)をご参照ください。

図4 『史料としての猫絵』

(山川出版社、2014年)

『斎藤月岑日記』嘉永四年(1851)十月二十一日条 、史料編纂所所蔵

『斎藤月岑日記』嘉永四年(1851)十月二十一日条 、史料編纂所所蔵

| 両国橋のたもとで興行されていた虎の見世物を見たという記事。虎ではなく猫の一種としている。『藤岡屋日記』(原本は関東大震災で帝国大学附属図書館にて焼失)によると、対馬で生け捕りした珍獣と喧伝され、随筆『ききのまにまに』では、鳴き声が聞こえぬように鳴り物で誤魔かしていたという。ツシマヤマネコだったのだろう。 |