書籍名

つなぐ世界史 第1巻 古代・中世

判型など

248ページ、A5判

言語

日本語

発行年月日

2023年3月31日

ISBN コード

978-4-389-22601-5

出版社

清水書院

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

私は子どもの頃から歴史が好きだった。家には多くの本があったわけではないが、平凡社の百科事典全巻と、なぜかギリシア・ローマの歴史の全集だけがあった。きっと母親がセールスマンに言われるがままに、ローンを組んで買ったのだろう。昭和の典型的な家庭だ。「学研のおばちゃん」が持ってくる薄いワークブックで勉強し始めてからは、親が学研の子ども向け日本史の全集を買ってくれた。マンガの歴史本は2冊しか買ってもらえなかったので、何年にもわたってそれだけを繰り返し読んでいた。おかげで明治維新だけは詳しくなった。ともかく家に多くの本があるわけではないから、同じものを何度も繰り返し読んだ。そうすると自然と頭に入っているので、中高通じて、歴史の暗記が苦痛であったことはない。だから、自分が子どもを育て、受験勉強に付き合うようになってから、驚愕した。「なぜ、こんなにも覚えることが多いのだ!」そう、学校教育で学ぶ歴史は純然たる「暗記科目」である。教員がどんなに苦心してアクティブラーニングなどを研究しても、結果として大学入試は「覚えている」知識を使って問われるのだ。たとえ、歴史的事象の因果関係を理解することが、歴史を学ぶ意義なのだとしても、そもそもの知識がなければ理解もできない。限られた時間の中で、暗記させて、考えさせる。高校の先生方の苦労は並大抵のものではない。多くの大学教員は、高校教員の苦労を知らないので、「この程度は理解しているだろう」という認識で入試問題を作成する。そして学校教育の中での課題が増え続けるのである。

本書は高校教員、地方自治体の研究者、そして大学教員と、「歴史」に携わることを生業としている人々が共同で作り上げた本である。そこでは私たちが暮らす身近な環境が、いかに世界の歴史と関係しているかを知ることが意識されている。いくら日本が島国であるとは言っても、いや島国だからこそ、外の世界から様々なものを取り入れながら文化文明を発達させてきた。本書はある時期の日本の、そして日本を含む東アジア世界の、さらには同時代のユーラシアの向こう側の世界の特徴を眺めることができるように設計されている。もちろんこれ一冊で世界のすべてが分かるわけではないが、縦軸・横軸で日本と世界をつないで見る、という試みは、非常に新しいと思う。このように世界を見てみると、ユーラシアの西の端で起きた小さな変化が西アジアや中央アジアを通って、東の端まで影響するようなことが多々あったと想像できる。その反対のベクトル、あるいは南北のベクトルも然りである。もちろん気運としては、高校教育の新しい科目である「歴史総合」が意識されている。しかし「歴史総合」は、17世紀以降の日本と世界の繋がりが主要であるので、それ以前の時代については語られない。本書の狙いはずっと昔から、日本が世界と繋がってきたことを読者に知ってもらうことである。それにより、おのずと自分の生きている場所が、世界の片隅にすぎず、もっと広い世界が存在し、自分が求めさえすれば、その世界への扉は開かれている、ということを認識していただければ幸いである。

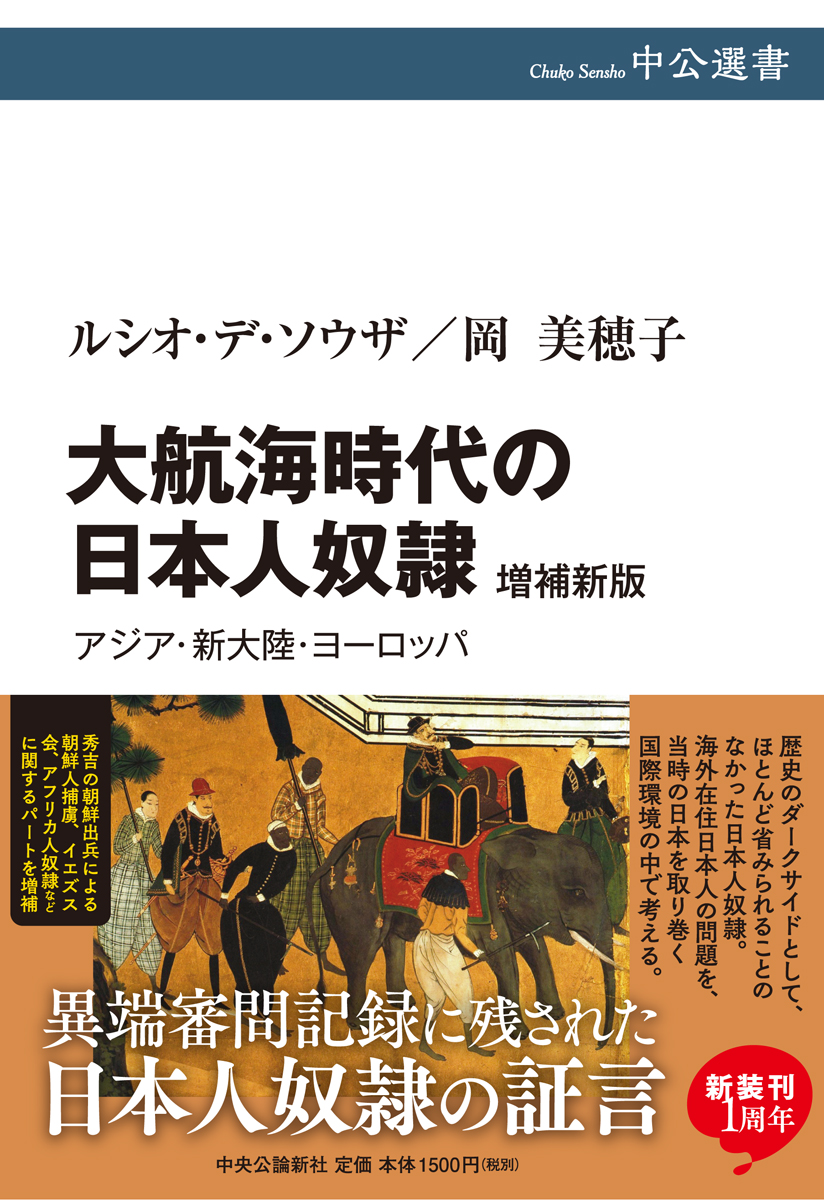

(紹介文執筆者: 史料編纂所 准教授 岡 美穂子 / 2023)

本の目次

第1巻 序

第1章 1世紀~2世紀の世界

「古代帝国」の時代――思想が地域と地域をつなぐ|市川裕

縄文文化|岡田康博

弥生時代の交流結節点・原の辻遺跡|古澤義久

時空を超える『楚辞』|矢田尚子

乾燥世界における人びとの暮らしとシルクロード|粟屋祐作

ローマ帝国|藤井崇

第2章 4世紀~6世紀の世界

巨大古墳と東アジア|桃﨑祐輔

巨大前方後円墳の築造|海邉博史

ローマの崩壊とゲルマン人の移動|南雲泰輔

中部ユーラシアを動く――4~7世紀の十字路|妹尾達彦

第3章 7世紀~8世紀の世界

イスラーム国家の出現とアフロ・ユーラシアへの拡大|三浦徹

国際都市 平城京|稲田奈津子

上総の「望陀布」|廣川みどり

訳経僧霊仙|榎本渉

世界につながる唐帝国|妹尾達彦

イスラームの拡大とキリスト教世界|仲田公輔

第4章 9世紀~10世紀の世界

ヴァイキングの時代|小澤実

古代の秋田城|篠塚明彦

円仁の旅|磯寿人

アッバース朝イスラーム帝国の統治体制――カリフの総督か,それとも君主か|橋爪烈

第5章 11世紀~12世紀の世界

武士と騎士の誕生|高橋慎一朗

平氏政権と唐物|関周一

日宋貿易と森林資源|伊藤幸司

硫黄島|山元研二

十字軍と「キリストの騎士」|櫻井康人

映画『キングダム・オブ・ヘブン』|櫻井康人

第6章 13世紀の世界

モンゴルの世界帝国|諫早庸一

鷹島海底遺跡――海底に埋もれた蒙古襲来|池田榮史

モンゴル帝国と日本――「元使塚」から見えてくる世界史|福本淳

「透頂香」を生んだヒト・モノの連関|向正樹

マルコ・ポーロとラシード・アッディーン―『世界の記述』と『集史』の記す中国|諫早庸一

第7章 14世紀~15世紀の世界

世界の一体化への助走|伊藤幸司

日明貿易と硫黄――鉱物資源から見る室町・戦国|鹿毛敏夫

津軽安藤氏の交易世界|篠塚明彦

13~15世紀のアイヌの北方交易|中村和之

万国津梁の琉球王国|村木二郎

中世日本のジェンダー関係|久留島典子

イブン・バットゥータと鄭和|四日市康博

オスマン帝国のユダヤ教徒|宮武志郎

おわりに

編者・執筆者紹介

関連情報

つなぐ世界史 第2巻 近世

https://www.shimizushoin.co.jp/books/view/763

つなぐ世界史 第3巻 近現代/SDGsの歴史的文脈を探る

https://www.shimizushoin.co.jp/books/view/823

書評:

キリスト新聞

https://www.kirishin.com/book/64548/

公開シンポジウム:

歴史学者と語る歴史学の未来――中高生との関わりを中心に (文学部人文研究センター主催 2023年8月5日)

https://www.rikkyo.ac.jp/events/2023/08/mknpps000002aj25.html

書籍検索

書籍検索