能登半島地震から半年──災害とコミュニケーション

2024年1月の能登半島地震から半年。被災地では余震が続いています。災害時、そして復興を進めるなかでどのようなコミュニケーションの工夫が必要なのか、情報学環附属総合防災情報研究センター長の関谷直也教授に聞きました。

現地調査(2024年2月)

避難所での聞き取り調査

── 能登半島地震のあと、避難所で聞き取り調査をされました。どのような声が聞かれましたか?

NHK金沢放送局との共同研究として、取材班と研究室のメンバーで現地に赴き、被災した方々にお話を伺っています。発災時に具体的にどのような避難行動を取り、それをどのように感じているか、いま何に困っているのかについて、2月から3月に避難所や2次避難所で258名の方にお話を伺い*)、6月に仮設住宅で270名の方にアンケート調査を行いました**)。

半年が経過し、仮設住宅に住む方への調査では**)、地域の復興としてもっとも重要と考えられていた項目は「住居の確保」(83.3%)でした。ただし「再び地震・津波が起きること」が心配だと答えている人が72.2%、「大きな地震が来るのではないかと怖い」という人が77.0%にのぼり、再度の災害への不安感も非常に強いことが特徴です。過去の多くの災害では、あるていど時間が経過して、復興が落ち着いてから次の地震や津波への不安感が出てくることが多いと思います。しかしながら能登半島では、2020年12月頃から地震が頻発しており、2021年9月16日に震度5弱、2022年6月19日に震度6弱、2022年6月20日に震度5強、2023年5月5日に震度6強など強い揺れが相次いで発生してきたところに、今年1月1日に地震が発生しました。また余震も続いています。地震の「割れ残り」などが指摘されるなど、この地域に再び地震が起こることへの不安感が強いなかで、どのように住む場所を再建していくかが大きな課題となっています。

災害は常に違う顔を持ちます。聞き取り調査やアンケート調査を通して、そのときどきの災害時の課題が明らかになります。能登を離れてホテルなどに避難している人にお話を伺うと、北陸新幹線の敦賀延長に合わせて観光客が増えてくるので、避難先にこれ以上迷惑はかけられないと言って、水道などのインフラが復旧していなくても、能登に戻ろうとする方々がいました。そして住居の確保が最大の関心事であっても、能登以外の地域で再建をしようというのではなく、もともと住んでいた場所で再建を望んでいる方々が多くいることもわかってきました。

近年の社会調査では、インターネット経由のアンケートが増え、対面調査や訪問調査は減少傾向にあります。しかし、現場に赴いて調査をするなかで、避難をされている方々に直接会って、顔を合わせながらお話を聞くことが、やはり一番重要であると強く感じています。

── 震災後の支援や復旧作業に時間を要している原因は何でしょうか?

政府の対応の課題などさまざまな要因はあると思いますが、半島という地形的な特性による要因が大きいと考えています。金沢から奥能登までは、道路があるていどは復旧した現在でも、片道2、3時間かかります。また、一般的に、半島のライフラインは脆弱です。2019年に房総半島を襲った台風のあとも、長期間にわたって停電が続きました。都市においてライフラインは“多重化”されており、一か所が止まっても別の方向から水道・電気・ガスを供給することができます。しかし、“多重化”が難しい半島では、ライフラインの一部が寸断されてしまうと、復旧にものすごく時間がかかります。

能登半島の場合は、もともとのインフラの老朽化に加え、地震による被害が広域にわたり、上下水道をすぐに元通りに復旧させることが困難でした。また、のと里山海道や能越自動車道をはじめとして交通網の復旧が遅れ、復旧のための工事車両や人員の移動が難しくなりました。能登にはビジネスホテルが少ないためでもありますが、現在でも能登での宿泊は難しい状況で、最近は応援職員や作業員用の宿泊場所が能登に作られましたが、長らく多くの復旧要員は金沢や氷見などから通う方も多くいらっしゃいました。

── 能登半島の復興を考える際、他にはどのような課題がありますか?

能登半島では、震災前から人口減少と高齢化が進んでいました。石川県でも、金沢・加賀と能登では、過疎、交流人口、交通インフラや病院、学校等にさまざまな格差があると言われていましたが、今回の震災は、それらの問題を顕在化させました。

「被災前に住んでいた場所に住みたい」と回答した人は、3月調査では69.0%、6月調査では66.3%でした。しかし、今後どれくらいの規模でどのようにまちを再建していくのかについての答えはまだ見つかっていません。震災前と全く同じ規模のまちを再建することは難しいし、これから移住者を増やしていくことも簡単には期待できない状況です。

もともと地域が抱えている課題が顕在化すること、元通りに復興できない可能性があること、これは能登半島だけの問題ではありません。例えば、2011年の東日本大震災と原発事故後の福島でも、もともと存在していた問題が災害によって顕在化しています。人口減少が進みさまざまな困難を抱える地域を、これからの日本の課題を先取りしているという意味で、課題先進地域と呼んだりすることが多いのですが、まさにこの問題において能登も課題先進地域です。

また、災害対策としては、都市部でも類似の問題が存在します。これから起こるかもしれない首都直下地震、南海トラフ巨大地震に備えるにあたって、過去の右肩上がりの時代の災害と、今後の人口減少や日本経済の衰退を前提として復旧する必要のある災害とでは、復旧・復興の捉え方が大きく異なります。社会背景によって、復旧・復興の方向性に違いがあることに注意が必要です。

平時からの備えを

── コミュニケーションという観点から、能登半島地震やこれから起こりうる災害をどのように捉えていらっしゃいますか?

日本では、災害対策基本法、放送法によって、災害時に放送局が防災に関する情報を伝達することが義務付けられています。歴史を振り返ると、1923年関東大震災のときは、放送(ラジオ放送)がなく、また当時の主要メディアである新聞も通常通りに発行できず、根拠の無いうわさが広まり、朝鮮人や中国人への迫害が起こりました。この問題以降、災害時に正しい情報を伝えることの重要性が認識されてきました。そして戦後には、大きな被害をあるていど事前に予測できたにもかかわらず、事前に適切な避難の呼びかけにつながらず死者・行方不明者数5,098名の戦後最大の風水害となった1959年伊勢湾台風の経験から、1961年に災害対策基本法が制定されました。

災害対策基本法では、テレビやラジオなど放送局は、指定公共機関、指定地方公共機関として防災に寄与することが求められます。海外でも、報道機関は、ジャーナリズムとして社会の重大な出来事として災害を報道します。早期警戒情報を伝える仕組みがある国もあります。しかし、法律で災害の発生予防、被害の軽減に役立つ放送をすること、防災にかかる情報を伝達することが義務化されているわけではありません。環太平洋に位置し、地震だけでなく火山災害、台風による水害や土砂災害が発生する可能性がある日本は、国土全域が災害リスクを背負っています。放送においても、災害に対する備えが文化として発展してきたのだと思います。

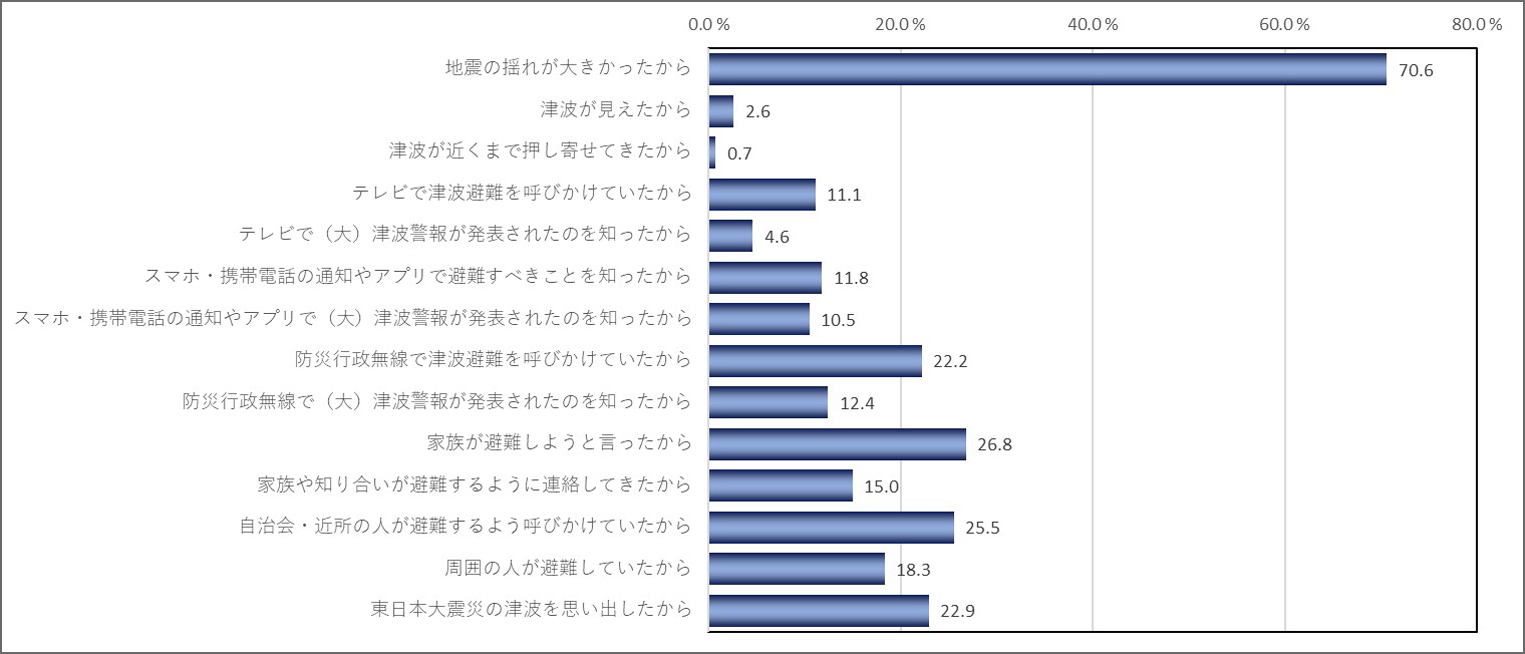

今回の能登半島地震でも、NHKのテレビ放送で強い口調で津波の避難を呼びかけたことが話題になりました。しかし注目すべき点は、今回の能登半島地震でも、逃げた人のほとんどは放送による呼びかけを聞く以前に、揺れをきっかけに避難を開始していることです(図1)。つまり、沿岸部に住む人々の多くは災害への意識が高く、揺れによる津波のリスクを平時から理解しており、揺れが起きた時点で瞬時に避難できたのです。これは東日本大震災でも同様です。***)

能登半島地震のみならず、様々な災害後の調査とコミュニケーションの分析を通して、将来起こりうる災害に備えた防災教育、いざ災害が起こった際の効果的な避難の呼びかけ方、あるいは情報がなかったとしても避難を促すための工夫、などへのヒントが得られると考えています。机上で考えたアイデアなどではなく、人の話を聞き、アンケートをするという地道な実証研究からしか、その答えを得ることはできないと思うのです。

── これからの研究や調査で注目されていることはありますか?

災害とコミュニケーションに関する研究は、1976年に東海地震説が提唱された後にスタートした研究に一つの源流があります。もし仮に大地震が予知ができるようになったとしたら、次に問題となるのは、それらを人々にどう伝えていくかが課題だと考えられたからです(ただし、現在では、地震の直前予知は困難と考えられています)。そのため、東海地震の警戒宣言などが発せられた場合に、人々がパニックを起こすのでないか、社会的な混乱が起こるのではないかということが議論されていました。しかし、その後、地震や水害における避難行動や心理に関する調査を積み重ねるなかで、自然災害においてパニックを起こしたり、慌てて避難したりするようなことは極めてまれで、むしろ人々の自然災害への関心は低く、なかなか避難しないことが分かってきました。だからこそ、災害時の呼びかけに加えて、平時から災害に備え、命を守るためにどうすれば良いのか、人々の心理にも注目して研究を続けています。

災害後のコミュニケーションには様々なフェーズがあり、時間の経過によって性質が変化します。まず発災時には、津波警報や避難指示を放送やスマートフォンなどを通じて伝え、人々に避難してもらう必要があります。まだスマートフォンが普及していなかった過去の震災では、電話回線にアクセスが集中し、輻輳(ふくそう)と呼ばれる、電話がつながりにくくなる状況が発生しました。インターネットを介したLINEでのやり取りが主流となった近年、輻輳の問題は解決されつつあります。しかし、能登半島地震のように、災害時には基地局などが被災し、通信が不通になることがあります。首都直下地震でも、大規模な火災によって通信が遮断されることが予想されます。究極的には、通信が使えない、情報が得られない状況で、どのように身を守るかについてしっかり考えることが本来の災害対策です。

次に、ある程度時間が経過してからのコミュニケーションのありかたを考慮することも非常に大切です。例えば、ボランティアが避難所で炊き出しをしたり、ポジティブで聞こえの良いメッセージを出し合ったりすると、人々の気持ちが高まり「災害ユートピア」と言われるコミュニティが形成されます。他方、多くの人々が不安を抱える状況でコミュニケーションをとることによって、誰が発信したかわからないような情報がネット上で拡散され、流言や噂などによる情報の混乱の問題も起こります。これらもコミュニケーションの問題の一種と捉えています。

能登半島地震では、被災した方々が避難所から仮設住宅に移った後も、継続的に調査を続けています。さまざまなフェーズでどのようなコミュニケーションが取られているのかについて、さらに研究し、能登の方々の復興、また次の災害対策につなげていきたいと思っています。

*) 震災3か月後調査:258票、避難所・2次避難所での有意抽出による面接法、調査期間2024年2月11日~3月10日

**) 震災6か月後調査:270票、仮設住宅での訪問配布郵送回収法、回収率31.8%、調査期間2024年6月4日~6月19日

***) 関谷直也『災害情報──東日本大震災からの教訓』(2021年、東京大学出版会)を参照。

関谷直也

大学院情報学環附属総合防災情報研究センター 教授

東京大学大学院人文社会系研究科社会情報学専門分野満期退学、博士(社会情報学)。専門は災害情報論、社会心理学。東洋大学社会学部准教授、東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター准教授などを経て2024年より現職。福島大学食農学類客員教授、東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員を兼務。著書に『風評被害──そのメカニズムを考える』(2011年、光文社新書)、『災害情報──東日本大震災からの教訓』(2021年、東京大学出版会)、共著に『広報・PR論』(2014年、有斐閣)などがある。

初回取材日:2024年5月21日

取材:寺田悠紀、ハナ・ダールバーグ=ドッド