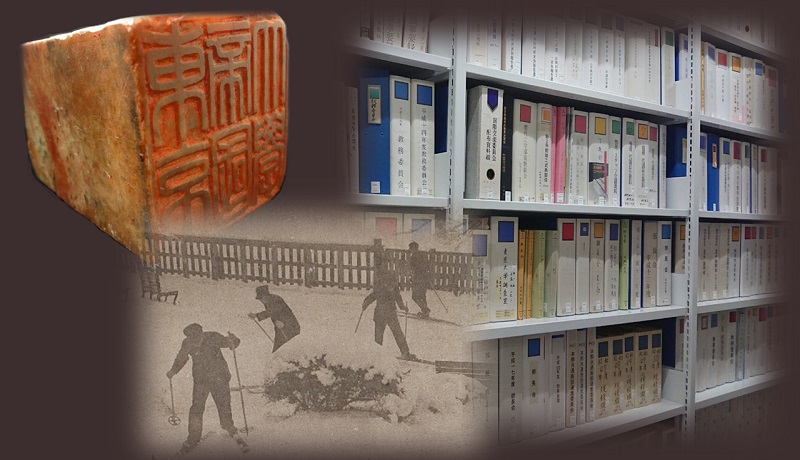

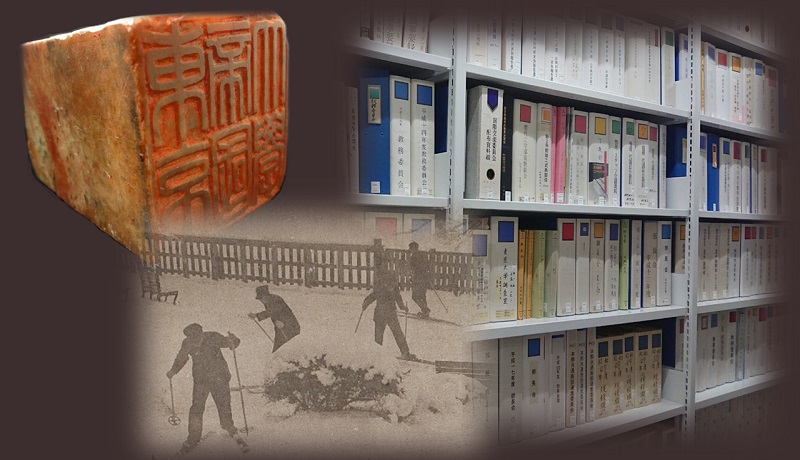

蔵出し!文書館 第30回

|

蔵出し!文書館 収蔵する貴重な学内資料から 140年に及ぶ東大の歴史の一部をご紹介 |

第30回 いざ、上棟式!

東京大学大講堂の建設の歴史は、100年前の大正10年に始まります。安田善次郎の寄附による事業だったため、「安田講堂」と呼ばれるようになりました。大正11年12月着工、翌12年2月に地鎮祭が執り行われますが、同年9月1日の関東大震災により罹災、中断および建設変更といった難題を経て、大正13年10月25日、上棟式を迎えます。

写真帖『安田家寄附東京帝国大学大講堂上棟式記念』(F0025/S03/0008)には、古在由直総長や安田家関係者、本学職員が臨席した上棟式当日の写真が貼り込まれています。右手前に見えるのは雅楽器の鞨鼓。他の写真にある楽太鼓などとともに、神前の儀式に用いられたものと思われます。中央には、キリッと半纏を着た鳶の方々が木遣をうたう姿。工事の安全を願い、声は天に向かって響き渡ったことでしょう。

当館が所蔵する、大講堂の建築掛長でもあった内田祥三の関係資料のうち、『東京帝国大学大講堂建築経過概要』(F0004/A/8/7)によると、この日は「晴天」「午后一時開始 午后二時三十分荘厳裡ニ終了」とあるほか、「木遣音頭」や「投餅」(おそらく餅撒きの儀式)についても記載があります。

式後の饗応は、筆者も愛飲する某社★印のビールで祝杯をあげたことがこの写真から判明! くつろぎの表情が印象的です。

(学術支援職員・星野厚子)