晩氷期とは、長く続いた氷河時代 (氷期) である更新世 (260~1.17万年前) がようやく終わりを告げようとする更新世末期の最後の気候激変期 (1.5~1.17万年前) に相当する地質時代である。考古学的には旧石器時代にあたる氷期の日本列島は、全地球的に「突然かつ急激に変動する」きわめて不安定な気候パターンに支配されており、寒冷で乾燥した大陸性気候を基調としていた。そのため縄文時代早期以降今日まで続く安定した温暖・湿潤の海洋性気候下での生活環境 (完新世1.17万年前~現在) とは著しく異なり、列島旧石器人の暮らした自然環境は、資源利用の予測が難しい厳しい生活をもたらした。

氷期の海面低下により更新世の列島は、サハリン・北海道・千島列島南部が大陸と陸で繋がった古北海道半島、本州・四国・九州が一つの陸塊となっていた古本州島、および基本的には島嶼からなる古琉球諸島の3つから構成されていた。こうした地理的環境を背景として、これら3者の文化変遷は当初から基本的に異なる。晩氷期直前に縄文時代が開始され定着的な温帯森林性の新石器文化を迎えた古本州島とは異なり、古北海道半島では晩氷期においてもそれ以前の旧石器時代的な遊動型行動戦略が継続していた。

本書は、古北海道半島における先史狩猟採集民たちが採用していた行動戦略の具体的な様相について、最新の研究成果に基づき明らかにした研究書である。まず問題の所在と研究成果の概要 (第1章)、研究の理論的背景についてまとめ (第2章)、次に7年間にわたって実施した北見市吉井沢遺跡調査の精密かつ高精度の分析成果を報告する (第3~5章)。その結果、遺跡が狩猟動物の解体処理に特化した空間として計画的に使用されていたことが解明された。

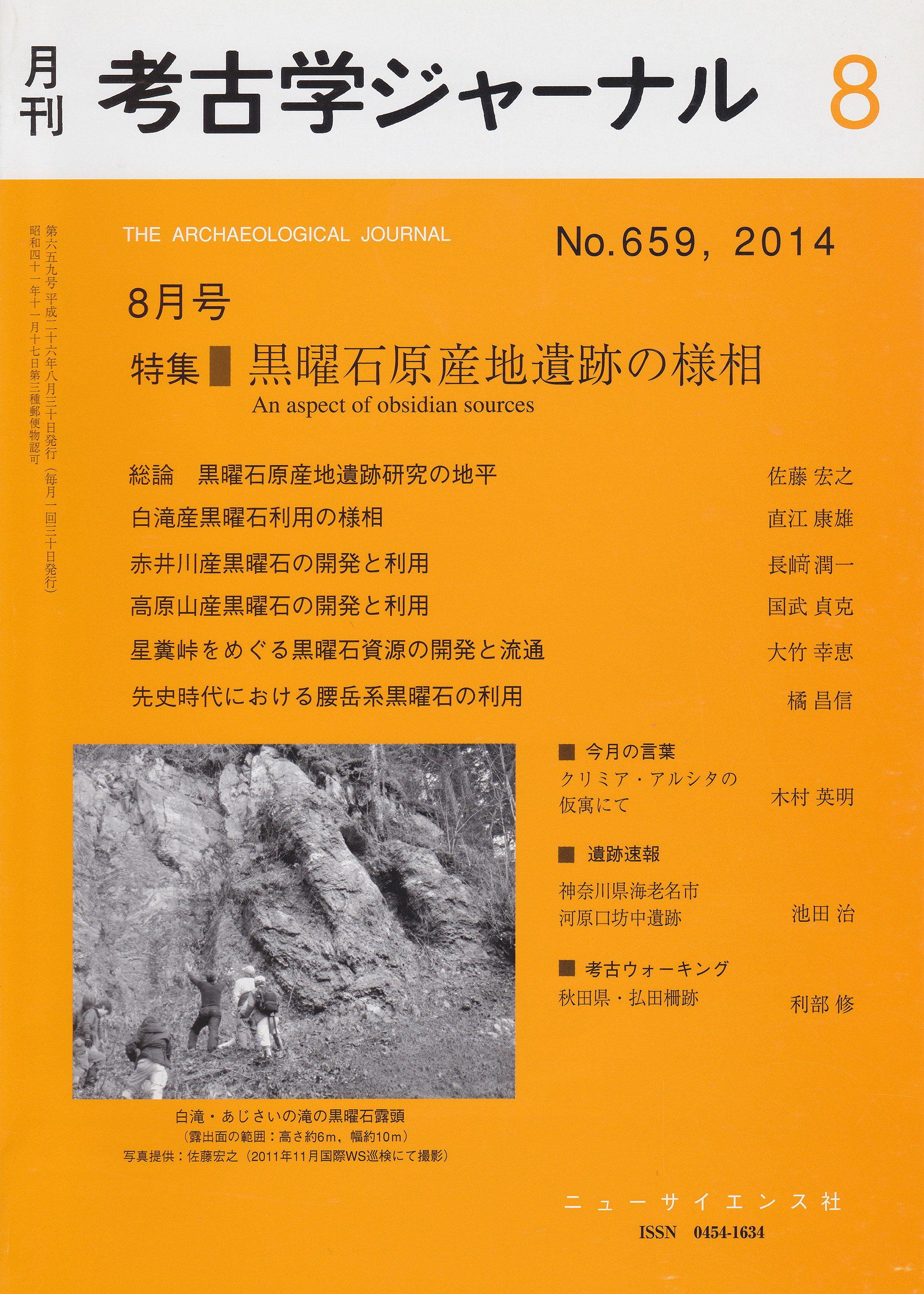

晩氷期の高度にシステム化された行動戦略について、同時に存在していた他の石器群集団の行動システム (第6章) や道央部の遺跡群との比較 (第9~10章) 等を行った。さらに当時の先史人が道具の主要材料としていた黒曜石の獲得消費システムを最先端の科学分析を駆使して明らかにした (第7章)。こうした分析により、吉井沢遺跡を残した忍路子型細石刃石器群集団に特有な行動戦略を浮き彫りにし、同時に存在していた他の石器群集団との「棲み分け」のシステムを解明する糸口が得られている。

さらに日本列島と同水準で研究が展開している北西ヨーロッパ (第12章) とアラスカ (第13章) の研究動向について、レヴューを行った。北西ヨーロッパやアラスカでは、精密な古環境の復元と対応した考古文化の変化が詳しく明らかにされている。これらの研究によれば、晩氷期の人類は、数百年単位でめまぐるしく変動する自然環境の変化に巧みに応答していたことがわかる。古北海道半島の今後の研究においても、より精密な古環境の復元と文化変遷の応答関係の研究事例を蓄積していく必要がある。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 佐藤 宏之 / 2018)

本の目次

佐藤宏之 第1章 総論:晩氷期の人類社会―北方先史狩猟採集民の適応行動と居住形態―

森先一貴 第2章 日本列島における晩氷期適応の地域相

II 吉井沢遺跡の研究

夏木大吾 第3章 北海道における晩氷期人類の居住生活―吉井沢遺跡の事例から―

山田 哲 第4章 晩氷期における石材資源の開発と石器の生産・供給の様相―吉井沢遺跡出土資料からの考察―

岩瀬 彬 第5章 晩氷期の北海道における石器使用と地点間変異―吉井沢遺跡の忍路子型細石刃核を伴う石器群を対象とした石器使用痕分析―

III 北海道の晩氷期適応

尾田識好 第6章 小形舟底形石器石器群からみた居住形態

出穂雅実・ジェフリー ファーガソン 第7章 黒曜石の体系的産地分析からわかってきた古サハリン―北海道―千島半島の後期旧石器時代における狩猟採集民行動の変化

髙倉 純 第8章 広郷石器群にみられる学習行動と文化伝達

中沢祐一 第9章 北海道中央部の旧石器について

赤井文人 第10章 晩氷期における北海道中央部の石材消費形態―忍路子型細石刃核を伴う石器群の分析―

直江康雄・鈴木宏行・坂本尚史 第11章 白滝遺跡群の石刃技法

IV 北方大陸の晩氷期適応

佐野勝宏 第12章 北西ヨーロッパの考古文化と生業戦略の変化

平澤 悠 第13章 内陸アラスカの石器群の多様性と人類集団の連続性―近年の研究動向とその問題点―

関連情報

冨樫孝志「佐藤宏之・山田 哲・出穂雅実編『晩氷期の人類社会 北方先史狩猟採集民の適応行動と居住形態』」(『日本考古学』43号、101-106頁、2017年5月)

書籍検索

書籍検索