書籍名

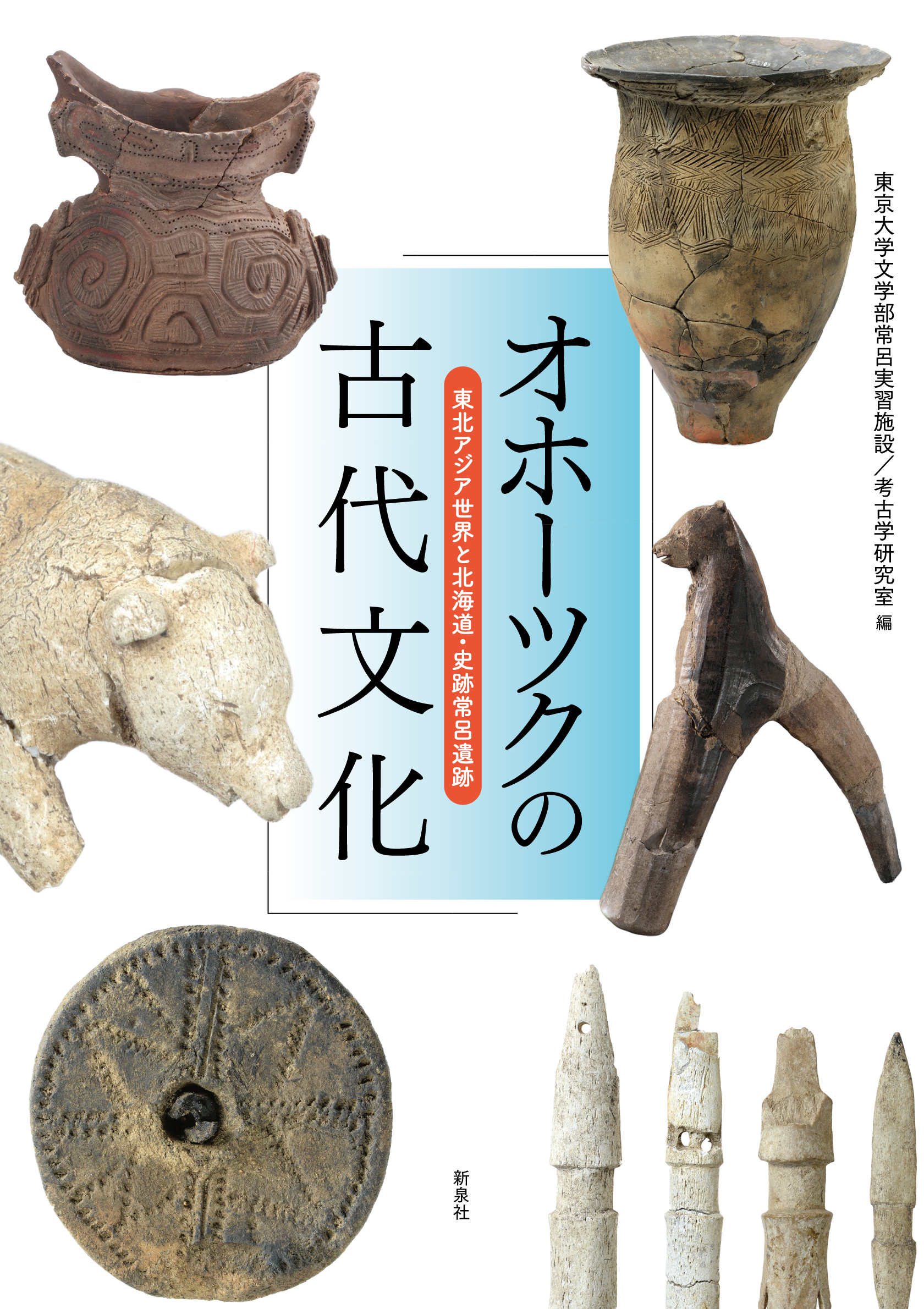

オホーツクの古代文化 東北アジア世界と北海道・史跡常呂遺跡

判型など

216ページ、A5判

言語

日本語

発行年月日

2024年3月25日

ISBN コード

978-4-7877-2401-4

出版社

新泉社

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

北海道オホーツク海沿岸のサロマ湖畔に、遺跡発掘実習や博物館学実習などの学内授業をいくつも開講している東大文学部の研究組織があることを知っているだろうか。そこは、正式名称で「東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設」といい、日本中にある東大の施設の中で最北に位置している。文学部は1957年に常呂町 (現、北見市常呂町) で考古学の遺跡発掘調査を開始した。1973年に文部省の認可を得て設置された常呂実習施設は2023年に50周年を迎えた。それを一つの区切りとして、本書は出版された。写真や挿絵をふんだんに盛り込み、専門家も初心者も手に取りやすいようにした、フルカラーの概説本である。東大が半世紀以上にわたり調査してきた史跡常呂遺跡を基点に、北海道オホーツク海沿岸における過去3万年間の歴史が解説されている。

第1章では、後期旧石器時代から考古学上のアイヌ文化までの通史を概観することができる。この地域は、日本のなかでは辺境に位置づけられ、注目される機会が少ない。だが、遺跡は連綿と形成され続けていたことを忘れてはならない。この地域の歴史は、本州以南を含めた周辺の歴史と無関係ではないけれども、だからといってつねに連動していたわけではない。日本の歴史は多様な地域史の集合体であり、北海道の場合、その独自性や北方性に関心がむけられてきたが、オホーツク海に面する道東は北海道のなかでもいっそう地域色が強い。各時代の特徴を表すトピックをとりあげた多くのコラムから、その具体像と背景を窺い知ることができるだろう。

第2章ではアジア大陸にまで議論がひろがっている。北海道オホーツク海沿岸の遺跡からは大陸北方由来と目される遺物がしばしば出土する。なかでも5~12世紀のオホーツク文化は、大陸内部の靺鞨集団からサハリンを経て北海道へ、という人や器物の動きを具体的に示す現象とされてきた。これは人類史を通じた常態なのか。その経路は大河アムールを通る「一本の道」により説明可能なものなのか。近年、国際共同調査、高精度年代測定、古気候や古環境の復元が急速に進んでいる。この章では研究の最前線を知ることができる。一方で、先史時代の文化現象を国境線を跨いで正確に捉えるためには、いくつもの研究課題や現代社会における障壁を乗り越えなければならないことも感じ取ってほしい。

第3章と第4章では、常呂実習施設のこれまでの活動のあゆみと、長年にわたる地元との協力や連携の実績が紹介されている。半世紀以上に及ぶ地域密着型の取り組みは、よその成功例の模倣ではなく、時代や地域の要請に応じて紆余曲折を経て変化してきたものである。近年、文化財を通じた地域連携や社会貢献がよく話題になっているが、そうした場で常呂実習施設の挑戦の軌跡が参照されることを期待したい。

考古学は見栄えのしない細片まで扱う学問のため、実際に触れないとその価値がわかりにくいこともある。常呂の授業のなかには全学に開かれたものもあるので、関心のある人には現地での体験をお薦めする。学生宿舎が完備されているので快適に生活しながら学ぶことができるだろう。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 福田 正宏 / 2024)

本の目次

刊行によせて|辻󠄀 直孝

本書のねらい|熊木俊朗

第1章 北の海に暮らした人びと

旧石器文化|山田 哲

コラム 常呂川流域の旧石器時代研究|中村雄紀

コラム 旧石器/縄文時代移行期のミッシングリンクを探る|夏木大吾

コラム 黒曜石製石器|山田 哲

縄文・続縄文文化|熊木俊朗・福田正宏

コラム 擦切石斧|夏木大吾

コラム 幣舞式土器とシマフクロウ|福田正宏

コラム 縄文時代の漆製品からみた常呂川河口遺跡の漆塗櫛|太田 圭

コラム 弥生化と続縄文|根岸 洋

コラム 常呂川河口遺跡墓坑出土品|中村雄紀

道東部のオホーツク文化|熊木俊朗

コラム 銛頭|設楽博己

コラム 動物意匠遺物|高橋 健

コラム 骨製クマ像|熊木俊朗

コラム 日本列島の古代船からみたオホーツク文化の船|塚本浩司

擦文文化からアイヌ文化へ|熊木俊朗

コラム 常呂川下流域の擦文集落|榊田朋広

コラム 北日本におけるレプリカ法による土器圧痕調査|太田 圭

コラム 擦文文化のフォーク状木製品|大澤正吾

コラム 紡錘車と擦文文化|市川岳朗

第2章 東北アジア世界と北海道

東北アジアからみたオホーツクの古代文化|福田正宏・佐藤宏之

常呂川下流域の古環境|一木絵理

形質人類学からみた北海道の先史|近藤 修

動物遺体からわかる生業や環境|新美倫子

常呂の遺跡と食生態分析|國木田 大

北方漁労民の技術|高橋 健

アイヌ文化のクマ儀礼の起源をめぐって|佐藤宏之

コラム ロシア極東の遺跡を掘る|森先一貴

第3章 東北アジア考古学と常呂

東京大学と東北アジア考古学|福田正宏

コラム 駒井和愛と渤海国の考古学研究|中村亜希子

東京大学と常呂の出会いとあゆみ|熊木俊朗

常呂実習施設の発掘調査の歴史と研究成果|熊木俊朗

コラム 常呂研究室草創のころ|菊池徹夫

コラム 常呂実習施設初期の発掘実習と職員宿舎|飯島武次

コラム 常呂実習施設とともに|宇田川 洋

コラム 黒曜石を使う|大貫静夫

コラム 二〇〇〇年代以降の新たな取り組み|佐藤宏之

コラム 常呂実習で学んだこと|榊田朋広

コラム モヨロ貝塚調査と東京大学|米村 衛

第4章 常呂の遺跡とともに

大学と地域連携―東大文学部と常呂実習施設の取り組み―|熊木俊朗

文化財の保存活用と地域連携|森先一貴

世界遺産と地域連携|根岸 洋

史跡常呂遺跡の整備|山田 哲・中村雄紀

ところ遺跡の森案内|中村雄紀

コラム 東大とのおつきあい|新谷有規

むすびにかえて|福田正宏

関連情報

常呂実習施設・常呂資料陳列館

https://www.l.u-tokyo.ac.jp/tokoro/

書評:

中舘寛隆 評「常呂遺跡研究の歩み紹介」 (『北海道新聞』 2024年5月5日)

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1008401

書籍紹介:

『北海道新聞』 2024年6月10日

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1022975

シンポジウム:

東京大学文学部常呂実習施設設置50周年記念シンポジウム 「常呂遺跡と列島文化の多様性」 (主催: 東京大学大学院人文社会系研究科 2024年7月6日)

https://www.l.u-tokyo.ac.jp/event/2024/page_00025.html

公開講座:

北見公開講座 テーマ「文化を資源として捉え返す」 (主催: 東京大学文学部・東京大学大学院人文社会系研究科附属常呂実習施設・北見市・北見市教育委員会・常呂高等学校振興協議会 2024年10月5日)

https://www.l.u-tokyo.ac.jp/event/2024/page_00040.html

展示:

特集展示「北の大地が育んだ古代――オホーツク文化と擦文文化」

(国立歴史民俗博物館 2023年11月14日~2024年2月12日)

https://www.l.u-tokyo.ac.jp/event/2023/page_00043.html

特集展示「北の大地が育んだ古代――オホーツク文化と擦文文化」展示解説 (国立歴史民俗博物館|YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=6QnhXefvsV4

特別展「オホーツク文化――あなたの知らない古代」

(横浜ユーラシア文化館 2021年10月16日~2021年12月26日)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/events/z0105_00022.html

特別展「オホーツク文化――あなたの知らない古代」展示解説動画 (横浜ユーラシア文化館|YouTube)

https://www.youtube.com/watch?v=zqvXfZx_QGg&list=PLotxNBsvVqxKeVr4DwvEPZ7nmeyjWotUx

書籍検索

書籍検索