書籍名

(考古学ジャーナル2014年8月号掲載) 総論 黒曜石原産地遺跡研究の地平

判型など

38ページ

言語

日本語

発行年月日

2014年8月30日

ISSN コード

04541634

出版社

ニューサイエンス社

出版社URL

学内図書館貸出状況(OPAC)

英語版ページ指定

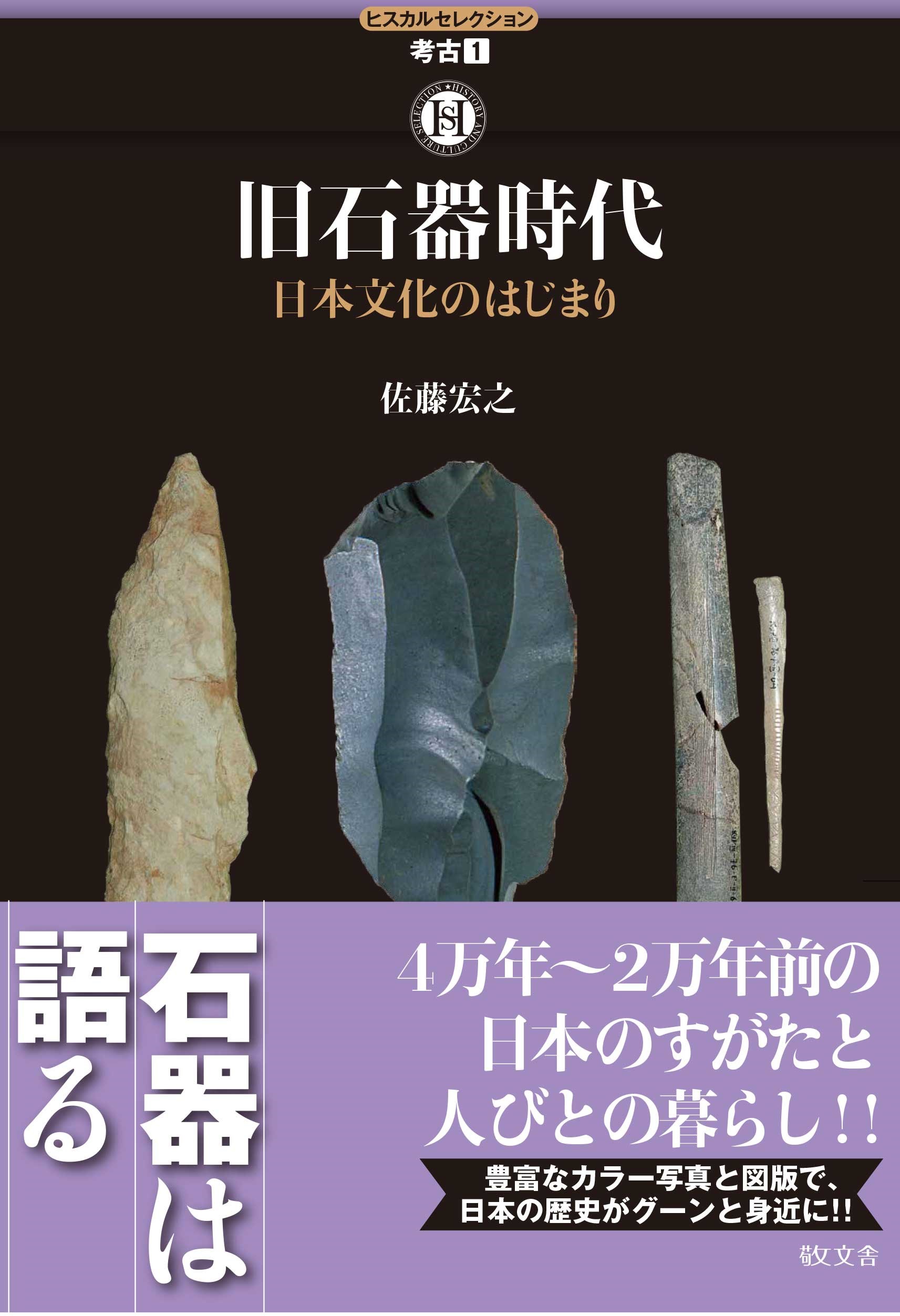

黒曜石は、日本列島の先史時代 (旧石器時代・縄文時代) を通じて、道具 (石器) の主要な材料 (石材) として盛んに利用されてきた。黒曜石は火山噴火に伴い噴出したマグマなどが急速に冷却された際に生成された火山ガラスであり、主要火山帯を中心に世界中に産地が広がるが、火山ごとにマグマの成分が異なるため、鉱物や化学成分組成の微妙な差異によって、正確な産地同定が可能である。

現在日本列島では、80箇所以上の黒曜石産地が確認されているが、そのうち北海道の白滝 (直江論文)・置戸・十勝・赤井川 (長崎論文)、北関東の高原山 (国武論文)、中部高地八ヶ岳周辺 (大竹論文)・下呂、伊豆神津島、山陰の隠岐島、北九州の腰岳 (橘論文) 等の大規模産地の黒曜石は、遺跡での出土量が多く、広範囲に流通している。

大規模原産地は大型火山の噴火口付近で産出することが多いため、しばしば山地帯に所在する。一方現生人類が最初に本格的に列島に出現した後期旧石器時代 (38,000~16,000年前) と縄文時代草創期 (晩氷期、16,000~11,700年前) の人類活動は、台地や丘陵緩斜面といった平坦地で展開されていたため、黒曜石の利用は計画的に行われねばならなかった。この時代は寒冷乾燥を基調としながらも気温は短周期で激しく変動する氷期であったため、人々は植物資源を当てにすることができず、移動を繰り返す中大型動物の狩猟を主要な生業としていた。そのため旧石器時代人は、主として平坦地において広域にわたる計画的な移動を伴う狩猟によって生活を維持しながらも、必要に応じて道具の素材として必須の黒曜石を山地帯に採取に赴くといった行動戦略を採用していた。

高標高地にある黒曜石産地の多くは、旧石器時代の厳しい氷期の間一年中とどまることは困難であったと推定されることから、特定の集団が産地を占有することはできず、「入会地」のように利用されていた。そのため旧石器時代の原産地における黒曜石の採取は、露頭や周辺に散布していた角礫や亜角礫、河川下流の河原石等を直接採取することによっていた。

このような黒曜石の利用法は、縄文時代になると一変する。最後の激しい寒暖が繰り返された晩氷期が終了すると、日本列島を含め地球上は、一斉に安定した温暖期である完新世を迎えた。周囲に本格的な海流が流入したため、列島はこれまでの大陸性気候から海洋性気候に転換し、温暖湿潤な気候のもとで、森林が発達する。縄文時代早期になると、複数の竪穴住居からなる本格的集落が出現し、人々は次第に定住的な生活を送り、生業も狩猟・採集・漁撈からなる多角化が実現した。そうすると、高山にある黒曜石産地の気候も回復したので、産地周辺に住む集団が出現し、黒曜石の採掘が行われ、集団間を広範囲に流通する交換・交易システムが出現するようになった。

(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 佐藤 宏之 / 2016)

本の目次

白滝産黒曜石利用の様相 直江康雄

赤井川産黒曜石の開発と利用 長崎潤一

高原山黒曜石の開発と利用 国武貞克

星糞峠をめぐる黒曜石資源の開発と利用 大竹幸恵

先史時代における腰岳系黒曜石の利用 橘 昌信

書籍検索

書籍検索