世界の川の流れをつかめ!

このシリーズでは、未来社会協創推進本部(FSI)で「登録プロジェクト」として登録されている、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に貢献する学内の研究活動を紹介していきます。

FSIプロジェクト 011

芳村圭教授が、このシステムを洪水予測に使うきっかけとなった、2015年の関東・東北豪雨。茨城県常総市では鬼怒川が氾濫し、多くの住民が自衛隊ヘリに救助された。

アマゾン川は普段どおり滔々と流れ、ナイル川は渇水期で流量が減っていて、ミシシッピ川はハリケーンの影響で氾濫の危険が迫っている──。

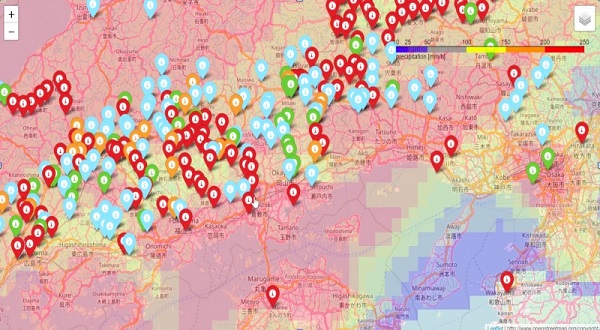

このように、居ながらにして世界の河川状況をリアルタイムに映し出すのが、生産技術研究所・芳村圭教授の開発した「Today’s Earth」。最大の特長は、地球規模のマクロな視点から、市町村マップレベルのミクロな視点まで、ズームイン&アウトして見られること。集中豪雨などで洪水の危険が差し迫った場合は、世界中のどの川も例外なく赤丸印で表示されるため、画面の見方さえ覚えれば、世界中の人々が身近な川の氾濫を事前に察知できるようになります。

2018年7月5日21時時点での「Today’s Earth」予報結果をホームページ上で可視化した様子。市町村マップのレベルまで拡大して確認できる。

芳村先生が洪水研究を始めたきっかけは、官学共同の気候予測プロジェクトに参加したこと。そこで、例えば西暦2100年ごろの気候を予測するための一部として、「統合陸域シミュレータ」の作成を担当したのです。このシミュレータは、地表に降った雨が地中に浸透したのちに植物から蒸散する様や、地表を伝って川に流れていく様子といった、陸地におけるすべての水の動きを定量的に分析するもの。NASA、国土地理院、JAXA、気象庁から地形や気象に関するデータの提供を得て、精度の高い水循環予測システムを構築することができました。

このシステムが洪水予測に使えると気づいたのは、2015年関東・東北豪雨のとき。試しに必要データを入力したところ、鬼怒川の氾濫を39時間前に示唆し、15時間前に高い確度で予測できたとわかったのです。洪水予測の正確性は、2018年の西日本豪雨でも立証されました。

「遠い将来の気候を予測する研究も極めて重要ですが、現実に洪水で苦しむ人がいる以上、このシステムを近い未来の洪水予測にも活用すべきと考えました 」と、芳村先生は話しています。

問題は、現在の日本の法律では、天気予報と同じく洪水予報にも国の許可が必要なこと。現行法の枠内で、洪水予測を市民に知らせる方法はあるのか!? 芳村先生の挑戦は続きます。

このプロジェクトが貢献するSDGs

芳村圭 教授 | 生産技術研究所

関連リンク

- 未来社会協創推進本部 (UTokyo FSI)

- 全球から市町村スケールのシームレスな洪水予測(登録プロジェクトページ)

- 刊行物「FUTURE SOCIETY INITIATIVE」

- Today's Earth ウェブサイト