演習林地域連携プロジェクト

蔵治 光一郎

農学生命科学研究科

附属演習林 教授

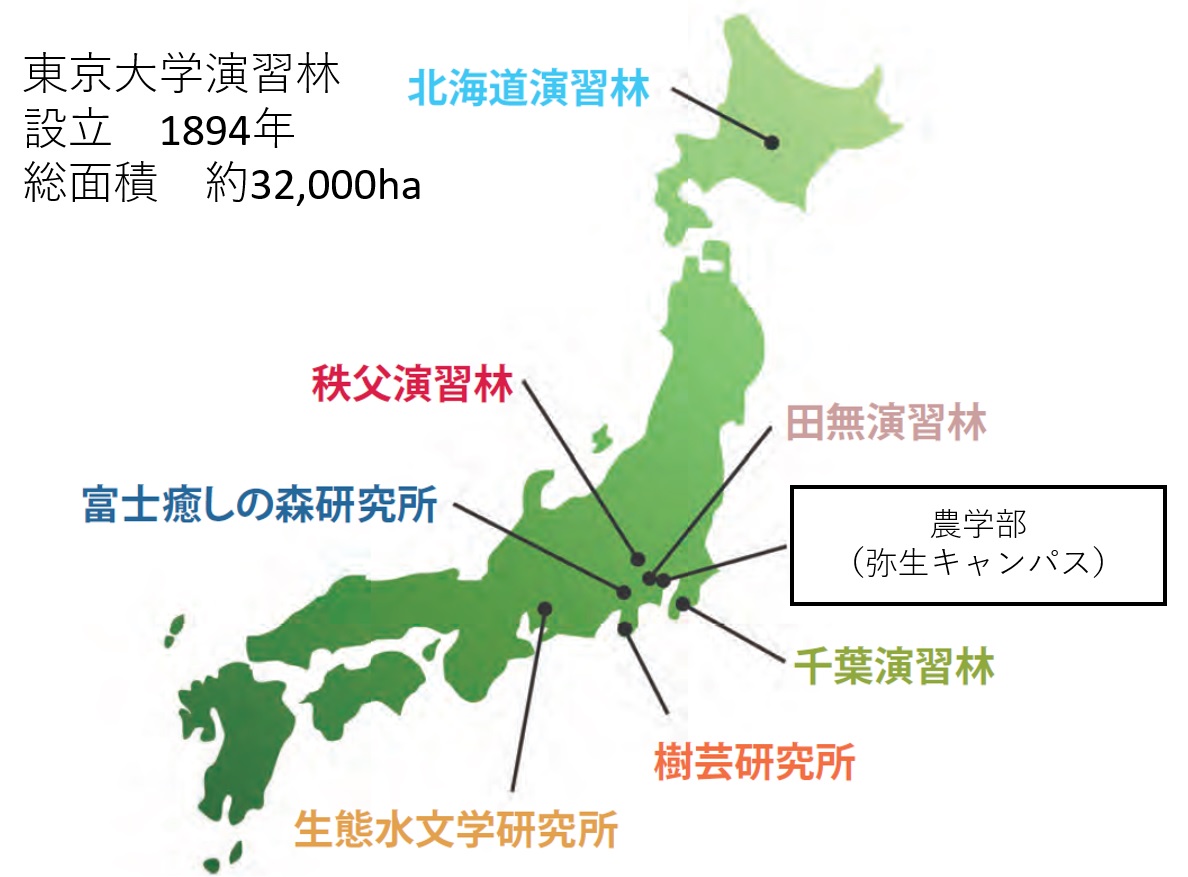

- 北海道

- 千葉県

- 埼玉県

- 山梨県

- 愛知県

- 東京都

- 静岡県

演習林はこれまで100年を超える長きにわたって樹木を植栽し、教育研究のための多様な森林を保全・管理してきました。その結果、演習林の森には多くの動植物が暮らし、豊かな自然環境が維持されてきました。その一方で、森の恵みは間接的に地域社会にも影響を与えてきました。演習林に降った雨は「緑のダム」に蓄えられ、ゆっくりと川に流れ出して下流の地域を潤します。施業により生産される木材資源は地元地域に出荷され、木材製品として消費されていきます。このように演習林は自然環境や自然景観を保全するとともに、水源涵養や国土防災、地域経済に対して少なからず貢献してきたのです。

さらに近年は、自然環境に意識を向ける人が多くなり、大学としての研究や教育に加え、これまで培った知識や技術を社会と共有することが演習林の使命であると考えるに至るようになりました。そのため現在、社会教育や広報活動を行い、顔の見える形で社会に貢献するよう努力を続けています。人と自然とが未来に向けて共存していくために、さらなる森林科学の発展を目指し、また、それらを社会に還元するよう日々取り組んでいます。

演習林の社会連携プロジェクトは以下の3項目に区分され、いずれも地域連携の要素を含んでいます。

1)社会教育・生涯教育

東京大学演習林では、生態系や生物多様性などに対する関心の高まりに応じ、広く環境教育を行っています。現在のような情報化社会のなかでますます重要になりつつある野外教育の普及と体系化を進めています。野外教育では、地域の小中高校生や一般市民を対象とした森に関する様々な公開講座を行っています。その中にはサポーター(ボランティア)養成講座もあり、生涯教育の場を提供しています。そのほかにも、小中学校の総合学習科目への協力や、小中高等学校教員を対象とした森林教育についての講座の開催など、多彩な活動を行っています。

2)地域と互恵的な関係の構築

東京大学演習林は、各演習林それぞれに地元と互恵的な関係を構築しています。その関係は経済的なものから生涯教育まで広きにわたっています。例えば北海道演習林では木材を生産しています。これは地元製材業者の原料確保安定化に寄与する一方で、製材業者の存在が林分施業法の実験を成立させてきた側面もあります。また、複数の演習林で地元市町村と交流協定を締結しており、協定に基づいて公開講座などを開催しています。これは森林管理への市民参加と市民教育の充実を意図しています。

※演習林と連携・協力協定を締結している自治体一覧(2018年11月20日現在)

1.千葉演習林と千葉県鴨川市

2.千葉演習林と千葉県君津市

3.北海道演習林と北海道富良野市

4.生態水文学研究所と愛知県瀬戸市

5.生態水文学研究所と愛知県犬山市

6.富士癒しの森研究所と山梨県山中湖村

7.樹芸研究所と静岡県南伊豆町(協定は農学生命科学研究科として締結)

8.秩父演習林と埼玉県秩父市

3)情報発信、コミュニケーション

東京大学演習林では、わたしたちの活動を多くの方に知っていただこうと、広報紙「科学の森ニュース」を年4回刊行するほか、各演習林の概要を記したパンフレットや年間活動報告書などを作成しています。また演習林出版局からは、演習林に暮らす生き物や教育・研究の歴史を紹介した書籍を出版・販売しています。ホームページでは「科学の森ニュース」に掲載された情報を含め、演習林でのイベント・セミナー情報や最新の研究トピックスなど様々な情報を配信し、広く情報の発信に努めています。各地方演習林のホームページでは地元利用者に役立つ情報を公開し、きめ細やかな対応を行っています。

さらに近年は、自然環境に意識を向ける人が多くなり、大学としての研究や教育に加え、これまで培った知識や技術を社会と共有することが演習林の使命であると考えるに至るようになりました。そのため現在、社会教育や広報活動を行い、顔の見える形で社会に貢献するよう努力を続けています。人と自然とが未来に向けて共存していくために、さらなる森林科学の発展を目指し、また、それらを社会に還元するよう日々取り組んでいます。

演習林の社会連携プロジェクトは以下の3項目に区分され、いずれも地域連携の要素を含んでいます。

1)社会教育・生涯教育

東京大学演習林では、生態系や生物多様性などに対する関心の高まりに応じ、広く環境教育を行っています。現在のような情報化社会のなかでますます重要になりつつある野外教育の普及と体系化を進めています。野外教育では、地域の小中高校生や一般市民を対象とした森に関する様々な公開講座を行っています。その中にはサポーター(ボランティア)養成講座もあり、生涯教育の場を提供しています。そのほかにも、小中学校の総合学習科目への協力や、小中高等学校教員を対象とした森林教育についての講座の開催など、多彩な活動を行っています。

2)地域と互恵的な関係の構築

東京大学演習林は、各演習林それぞれに地元と互恵的な関係を構築しています。その関係は経済的なものから生涯教育まで広きにわたっています。例えば北海道演習林では木材を生産しています。これは地元製材業者の原料確保安定化に寄与する一方で、製材業者の存在が林分施業法の実験を成立させてきた側面もあります。また、複数の演習林で地元市町村と交流協定を締結しており、協定に基づいて公開講座などを開催しています。これは森林管理への市民参加と市民教育の充実を意図しています。

※演習林と連携・協力協定を締結している自治体一覧(2018年11月20日現在)

1.千葉演習林と千葉県鴨川市

2.千葉演習林と千葉県君津市

3.北海道演習林と北海道富良野市

4.生態水文学研究所と愛知県瀬戸市

5.生態水文学研究所と愛知県犬山市

6.富士癒しの森研究所と山梨県山中湖村

7.樹芸研究所と静岡県南伊豆町(協定は農学生命科学研究科として締結)

8.秩父演習林と埼玉県秩父市

3)情報発信、コミュニケーション

東京大学演習林では、わたしたちの活動を多くの方に知っていただこうと、広報紙「科学の森ニュース」を年4回刊行するほか、各演習林の概要を記したパンフレットや年間活動報告書などを作成しています。また演習林出版局からは、演習林に暮らす生き物や教育・研究の歴史を紹介した書籍を出版・販売しています。ホームページでは「科学の森ニュース」に掲載された情報を含め、演習林でのイベント・セミナー情報や最新の研究トピックスなど様々な情報を配信し、広く情報の発信に努めています。各地方演習林のホームページでは地元利用者に役立つ情報を公開し、きめ細やかな対応を行っています。

附属演習林

附属演習林

連携先

- 名称: 各対象地域の市役所・町村役場

- 区分: 自治体

- 所在都道府県: 北海道、東京都、千葉県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県

地域連携区分

- SDGsやSociety5.0に立脚し社会改革を主導する地域連携

- 地域固有の問題解決から一般化を目指す地域連携

- 地域貢献と知の循環が双方向で成立する地域連携

- 大学のハブ機能を生かす地域連携

- 学生の教育を中心としたプログラム

- 広範な地域から次世代を担う多様な人材を育成する地域連携

- 東京大学が有する総合力と先端性を生かす地域連携

- 東京大学施設を中心とした地域連携

- 研究対象・実装現場としての地域連携

- 行政等におけるアドバイサリー

プロジェクトに関するURL

関連する協定

http://www.uf.a.u-tokyo.ac.jp/society/region.html

実施期間

2020年4月1日~

問い合わせ先

- メールアドレス: uf-toiawase[at]uf.a.u-tokyo.ac.jp

※[at]を@に置き換えてください

関連するSDGs項目

- カテゴリナビ