日本を代表する建築写真家であった二川幸夫さんの、最後の作品集に、文章を寄せた。

二川さんは、世界の建築家達からも尊敬されていて、二川さんに作品の写真を撮ってもらうことを、スター建築家達も夢みるほどであった。二川さんは『日本の民家』(全10巻、1957~59年)という写真集で衝撃的なデビューを飾った。この本は、日本の地方に眠るようにして存続していた村々の建築に光を当て、僕の建築デザインの、ひとつの原点ともなった本である。現代の建築家は、千利休が完成させた、研ぎ澄まされたような数寄屋スタイルを、日本建築の原点として語ることが多いのだが、僕はその気取った語り方が嫌いで、民家の素朴さ、乱雑さに惹かれたのである。『日本の民家』の解説を書いている伊藤ていじの、通常の建築家の説教臭い書き方とは異なる、少しハスに構えたような文章も魅力的で、彼から多くの事を学んだ。

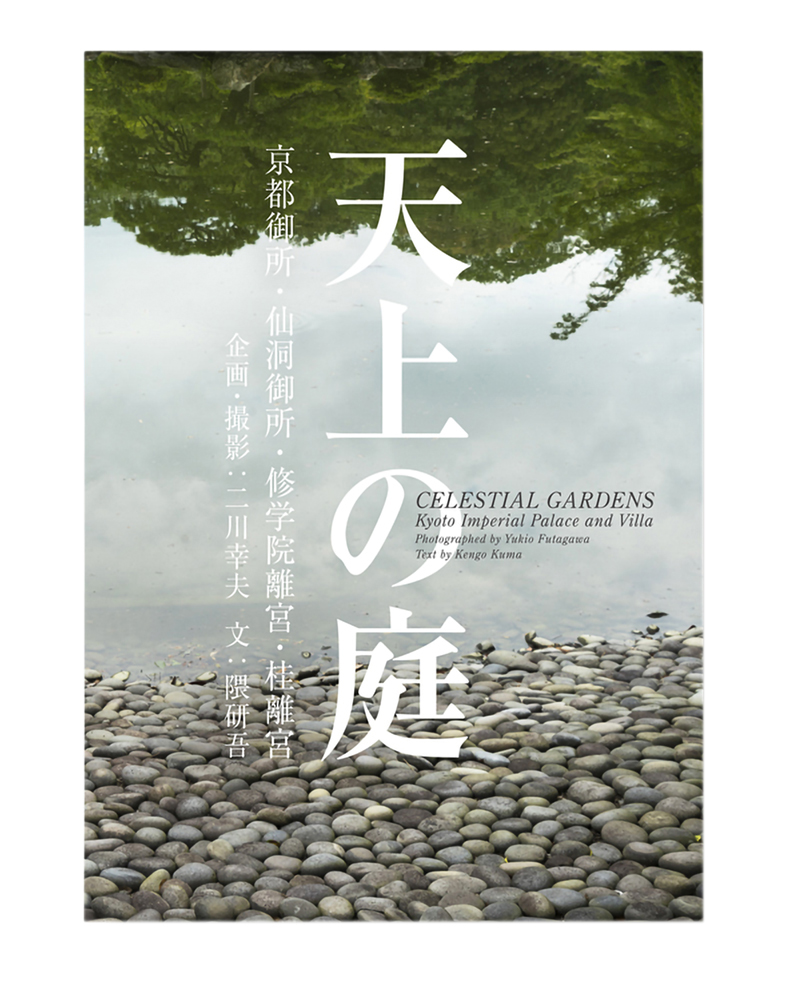

その二川さんが亡くなる直前の数年間をかけて、京都の天皇家に関わる四つの庭──京都御所、仙洞御所、修学院離宮、桂離宮──を撮影したものが、この最後の写真集である。この四つの庭の解説を書いてくれと頼まれて、最初は尻込みした。田舎の村についてなら書けるけれど、その対極の宮廷建築を語るのは、自分の仕事ではないように感じたからである。

しかし、二川さんの写真を眺めているうちに、この天皇家の『天上の庭』もまた、民家なのだということに気がついた。日本というのは、そのようにヒエラルキーのない、フラットな世界なのである。庭においても建築においても、そして社会のすべてにおいて。そう思ったらば、すいすいと書き進めることができた。

もうひとつおもしろかったのは、二川さんが最新の画素数の多いデジタル機材の効用について力説していたことで、確かにその機材で庭を撮ると、葉の一枚一枚、小枝の一本一本までが、鮮明に写し出されているのである。それは庭というものの概念を変えるものなのかもしれないと感じた。従来の機材で撮ると、庭というものは黒い塊に写る。その黒いぼやっとした塊の中に、白く輝く建築が屹立するという形式が、20世紀にはもてはやされたのである。

しかし、二川さんが最新機材で撮った庭は、美しい粒子の集合体であり、その粒子の海の中に、日本建築という、同じような粒子の集合体がまぎれ込んでいるのである。実際のところ、日本人は、精度のいい肉眼によって、昔からこのようにして庭と建築を見てきたのではないかと、僕は感じた。19、20世紀の、精度の悪いカメラによって歪められてきた庭と建築とを、再びもともとの状態に取り戻すチャンスがやってきたのかもしれない。

二川幸夫さんは、この写真集を作る途中に亡くなり、息子の二川由夫さんが、引き続いて京都に通って撮影を続け、この奇跡的な写真集が完成した。

(紹介文執筆者: 工学系研究科 教授 隈 研吾 / 2020)

本の目次

修学院離宮 Shugakuin Imperial Villa

桂離宮 Katsura Imperial Villa

仙洞御所 Sento Imperial Palace

京都御所 Kyoto Imperial Palace

あとがき Afterword

関連情報

構想から60年。故・二川幸夫最後の写真集が完成。 (Casa BRUTUS 2017年3月24日)

https://casabrutus.com/architecture/42939

書籍検索

書籍検索