学部教育の総合的改革

学部教育の総合的改革

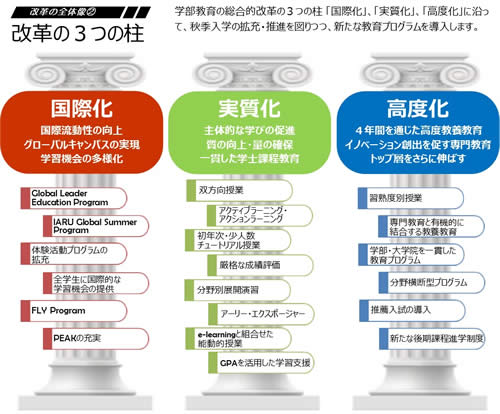

東京大学の教育理念である「世界的視野をもった市民的エリート」(東京大学憲章)の養成を基本としつつ「学部教育の総合的改革」を推進しています。

実施方針の成果(平成28年2月)

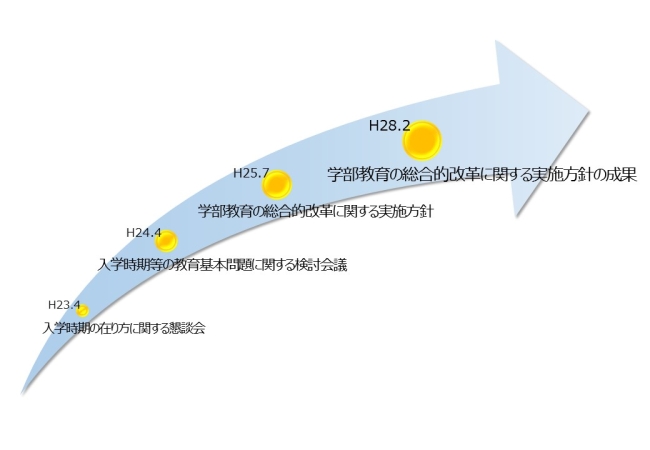

平成25年7月に決定した「学部教育の総合的改革に関する実施方針」に基づき、臨時体制を構築して諸取組が進められ、平成28年2月には、臨時体制の解消時期を迎えるにあたって、「学部教育の総合的改革に関する実施方針の成果」をとりまとめました。

実施方針に基づく臨時体制の下で開始した教育改革の諸取組が、東京大学の各分野における教育プログラムとして浸透し、定着していくことを目指します。

学部教育の総合的改革に関する実施方針の成果 -学部教育改革を着実に推進するために- (平成28年2月)[

学部教育の総合的改革に関する実施方針の成果 -学部教育改革を着実に推進するために- (平成28年2月)[ 532KB]

532KB]

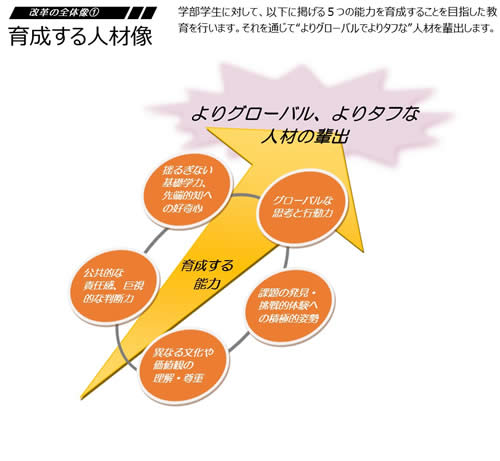

改革の全体像(平成26年3月)

|

|

|

|

|

|

|

|

教育改革に関連する主な取組

[平成24年度]

|

|

体験活動の推進 学部前期・後期課程の学生を対象とし、主に夏季休業期間に1週間程度、大学生活とは異なる考え方や発想、行動様式または価値観と触れ合うための多様な形態・内容のプログラムを提供しています。

教養学部に開設された英語による授業科目のみからなる学位プログラムで、学部段階で初の秋季入学を実施しています。 |

[平成25年度]

|

|

初年次長期自主活動プログラム(FLY Program) 入学した直後の学生が、自ら申請して1年間の特別休学を取得したうえで、自らの選択に基づき、本学以外の場において、ボランティア活動や就業体験活動、国際交流活動など、長期間にわたる社会体験活動を行い、そのことを通じて自らを成長させる、自己教育のための仕組みです。

大学教員を目指す大学院学生を対象に、「教育」への意識を高め、実践的な力を身につけることを目的に開設した短期間・履修証プログラムです。 |

[平成26年度]

|

|

グローバルリーダー育成プログラム(GLP) 国際社会で指導的役割を果たす人材(グローバルリーダー)の育成を目指し、学部学生に高度な語学教育、文理融合した分野横断型教育、海外サマープログラムなどの国際体験の提供を行うプログラムです。 |

[平成27年度]

|

|

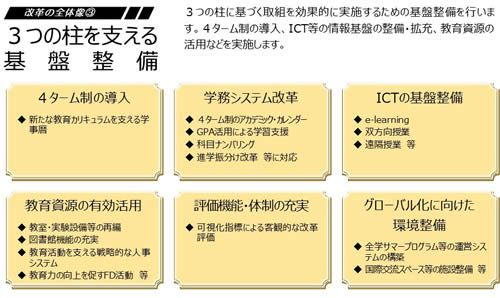

4ターム制の導入 平成27年度に全学部で4ターム制を導入しました。週複数回授業などの様々な教育方法を併せて実施することで、短期間でしっかりと学ぶことが可能になります。また、長期の夏季または冬季休業期間を設けることで海外への短期留学や社会体験への参加がしやすくなるだけでなく、ターム単位の留学も可能となります。4ターム制を活用することで、学士課程全体を通じて、学生が科目履修や学習体験の活動を主体的かつ柔軟に行えるようになります。

|

[平成28年度]

|

|

推薦入試の導入 本学のアドミッション・ポリシーをよりよく実現するため、入学者の選抜方法・尺度を多元化し高等学校等での学習成果を適切に評価する観点から、基本となる前期日程試験を維持しつつ後期日程試験の後継として推薦入試を導入しました。 |

実施方針(平成25年7月)

「学部教育の総合的改革に関する実施方針」の全文、および公表に当たっての濱田総長(当時)からのメッセージは、以下のとおりです。

「学部教育の総合的改革に関する実施方針」の公表に当たって(平成25年7月26日)

このたび東京大学では、役員会において、「学部教育の総合的改革に関する実施方針」を決定しました。これは、本年6月に役員会に提出された、「入学時期等の教育基本問題に関する検討会議」答申の趣旨を踏まえて行われた機関決定です。今後、この実施方針に則り、平成27年度末までの実行を目途に、「学部教育の総合的改革に係るアクションリスト」の実施、全学部での4ターム制の導入、秋季入学の拡充と推進、「部局別改革プラン」の策定と実施、中期計画の変更及び策定等の取組みを逐次進めてまいります。

先般、私は、「入学時期等の教育基本問題に関する検討会議答申を受けて」と題する総長所信(平成25年6月18日付)を出しました。そこでも述べているように、学部教育の在り方について、全学的にこれほどまでに深く議論が行われ、かつ全学的に取り組む意識と態勢が整ったことは、東京大学の長い歴史において画期をなすものです。この意義ある改革を迅速かつ確実に実行し、グローバル化の時代に真正面から応えるべく大学の教育力を抜本的に強化するため、新設した臨時教育改革本部の本部長として、私も全学の構成員とともに全力を尽くしていく所存です。

東京大学が進めようとしている改革には、他大学や産業界との連携を図りつつ、社会システムの改革と同期・協調していくことが求められるものも少なくありません。自主的・自律的な教育改革を通じて社会の負託に力強く応えていく決意である旨、改めて申し上げるとともに、引き続き、本学の教育研究活動と日本の高等教育のさらなる飛躍のため、各界の幅広い御理解と御協力をお願いいたします。

(東京大学総長 濱田 純一)

学部教育の総合的改革に関する実施方針(平成25年7月25日 役員会議決)[PDF版はこちら]

1 アクションリストの実施

入学時期等の教育基本問題に関する検討会議答申「学部教育の総合的改革について」(平成25年6月13日)を踏まえ、現行の第2期中期目標・計画期間(平成27年度末まで)に「学部教育の総合的改革に係るアクションリスト」(別紙1)の掲げる諸事項を実施する。

2 学事暦の見直し

「当面の学事暦の見直しに係る方針」(別紙2)に基づき、国際流動性の向上等の観点から、第2期中期目標・計画期間中に授業期間の4ターム制を全学部で導入し、学部の秋季入学コースの拡充を図りつつ、秋季入学の環境整備に向けた社会への働きかけ及び他大学との連携協力を強化する。これらの取組の成果を踏まえ、第3期中期目標・計画期間(平成28~33年度)に秋季入学の拡充と推進に向けた必要な措置をとる。

3 改革の実施体制

教育活動の運営に関わる既存の全学的組織の見直しを図りつつ、改革の実施のための全学体制を構築する。各教育研究部局は「学部教育の総合的改革に係るアクションリスト」に則って、「部局別改革プラン」を策定・実施する。本部は、全学的な観点に立って改革のための資源を確保し、各部局の改革の進捗状況を評価の上、戦略的な資源配分を行う。

4 中期計画の扱い

前各項の実施に向け、必要に応じ、第2期中期計画の変更に係る所要の手続きをとる。また、本実施方針の検証・見直しを適時に行い、その結果を第3期中期計画の策定作業に反映させる。

(別紙1)学部教育の総合的改革に係るアクションリスト –ワールドクラスの大学教育の実現に向け、今取り組むべきこと-

I 学びの質の向上・量の確保

- 学生をしっかりと学ばせる仕組みの確立(学習総量の確保、成績評価の厳格化、GPA活用による学習支援、キャップ制の導入、週複数回授業の普及など)

- 教育方法の改善に対応するFD活動の推進(TA制度の改善、「フューチャー・ファカルティ・プログラム(FFP)」の確立を含む)

- 学びの質を向上し、量を確保する観点からの学事暦の見直し(4ターム化に伴う授業形態の変更など)

II 主体的な学びの促進

- 点数至上の価値観のリセットを目指した全学的な導入教育の強化

- 「教え授ける」(ティーチング)から「自ら学ばせる」(ラーニング)への転換を目指した授業の改善(少人数チュートリアル授業の導入、アクティブラーニングの普及など)

- 学生の主体的な履修を支えるカリキュラムの柔軟化(進学・卒業の要件の見直しを含む)

- 習熟度別授業など能力・適性に応じた教育の普及・展開(科目ナンバリング制の導入を含む)

- eラーニングの積極的な活用による教育方法の改善

III 流動性の向上と学習機会の多様化

- 多様性に富む学習環境をつくる「グローバル・キャンパス」の実現(英語による授業、外国人教員、PEAK・AIKOM等の国際プログラムや全学交換留学制度の拡充など)

- 高度なトライリンガル人材を育成する「グローバルリーダー育成プログラム(GLP)」の構築と展開

- サービスラーニングの導入、ならびに「初年次長期自主活動プログラム(FLY)」の定着とその成果の普及(学士課程全体を通じた特別休学制度の活用の検討を含む)

- サマープログラムの開発等による多様な学習体験の機会の飛躍的な拡充

- 海外大学等との互換性、学生・教員の国際流動性を高める観点からの学事暦の見直し(タームの分割、夏季休業の拡大など)

IV 学士課程としての一体性の強化

- 大学での学びを俯瞰する全学的な導入教育の強化

- 学士課程の一貫性の観点に立ったカリキュラムの順次性・体系性の見直し

- 評価尺度の多元化の観点に立った後期課程進学制度の構築

- 全学に開放された共通授業科目制度、部局横断型教育プログラムの普及と展開

V 教育制度の大枠の改善

- 多様な学生構成の実現と学部教育の活性化を目指した推薦入試の導入

- 社会の変化を踏まえた入学定員の適正な規模・構成の提示(所要の組織体制の見直しを含む)

- PEAKの充実を図りつつ、秋季入学の環境整備に向けた社会への働きかけ、他大学との連携協力の強化

- 学部・大学院の一貫的な教育プログラムの研究開発、ならびに優秀な学部学生が大学院レベルの学習にアクセスする機会の拡大(早期卒業制度の導入、科目履修の弾力化など)

(別紙2) 当面の学事暦の見直しに係る方針

1 学事暦見直しの基本的な考え方

- 学びの質の向上・量の確保に寄与するとともに、学生の主体性を尊重した教育活動を展開し、国際的な流動性を高めることに資することを基本的な観点として見直しを行う。学士課程全体を通じ、学生の科目履修や自主的な学習体験の活動を柔軟に行い得るようにする(個に応じた学事暦のデザイン)。

- 各学部・研究科間の共通性に留意しつつ、それぞれの実情を踏まえ、実施時期・形態について一定の自由度を許容する枠組みとする。

- 学士課程教育の一貫性を高め、総合的な教育改革の取組に資するものとなるよう留意して設計する(特に、各部局のカリキュラム改革や進学振分け制度の見直しと整合し、それらを促進する基盤となるようにする)。

2 望ましい学事暦が具備すべき要素

- 点数至上の価値観をリセットし、主体的な学習態度への転換を図るため、4月の入学から最初の学期を導入教育の重点期間として位置付け、その特質を踏まえた教育課程を編成する(全学的な参画・協力による導入教育の強化)。

- 国内大学との関係をも踏まえ、学年は4月から翌年3月末までとする。その枠組みの下、4ターム制による授業運用を積極的に導入し、短期留学の機会の拡大や授業方法の改善・転換(週複数回授業や双方向型の授業の普及など)を併せて進める。

- 学生の科目履修や教員の科目担当に柔軟性をもたせ、教育分野や学生の実情に応じ、夏季休業期間の選択的拡大及び有効活用を可能とする(6~8月におけるサマースクールを通じた国際的な学習体験などの豊富化、教員の研究活動の活性化など)。

検討の経緯(平成23年4月~平成25年6月)

「学部教育の総合的改革に関する実施方針」の決定に至るまでには、約2年3か月に渡る全学的な検討が行われました。

|

入学時期の在り方に関する懇談会(平成23年4月~平成24月3月) 平成23年4月、濱田総長(当時)の私的諮問機関として「入学時期の在り方に関する懇談会」を設置しました。国際化に対応する教育システムを構想する一環として、将来的な入学時期の在り方について検討し、平成24年3月に「将来の入学時期の在り方について-よりグローバルに、よりタフに-(報告)」をとりまとめました。

|

|

入学時期等の教育基本問題に関する検討会議(平成24年4月~平成25月6月) 「入学時期の在り方に関する懇談会」の活動を引き継ぐ新たな検討組織として、平成24年4月に「入学時期等の教育基本問題に関する検討会議」を設置しました。「世界的視野をもった市民的エリート」の育成に向けて、秋季入学の構想を視野に入れつつ教育の基本問題について検討を行い、「学部教育の総合的改革について-ワールドクラスの大学教育の実現のために-(答申)」をとりまとめました。

|

学外連携

|

教育改革推進懇話会(GLU12) 高度なグローバル人材の育成に向けた基本認識を共有し、各大学の特性を踏まえながら、カリキュラム改革など大学教育の質向上、入試改革など高等学校との接続の改善、秋季入学など国際化への対応をはじめとする総合的な教育改革をすみやかに推進する諸方策について協議し、必要な連携協力を行うため、12大学による懇談会を設置しています。

|

|

学事暦の多様化とギャップタームに関する検討会議 学事暦の多様化とギャップタームの推進に向けた環境整備の在り方について検討し、実施に向けた着実な取組を行うことを目的に設置された文部科学省の検討会議に、本学の濱田総長(当時)が委員として参加しました。

|

《参考》 記者発表、講演等

|

記者発表等

|

|

濱田総長(当時)の発言概要、講演等

|

|

《参考》 インタビュー記事

|

|

清水理事・副学長(当時)

|

|

佐藤理事・副学長(当時)

|

- カテゴリナビ