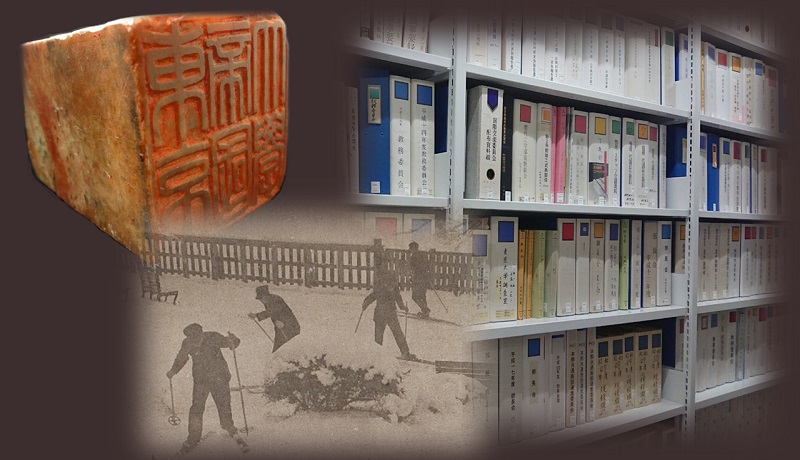

東京大学百年史 部局史二

第五編 医学部 |

| 第一章 通史 |

|---|

| 第二章 医学科 |

|---|

| 第一節 | 解剖学教室 | ||

| 第二節 | 生理学教室 | ||

| 第三節 | 生化学教室 | ||

| 第四節 | 病理学教室 | ||

| 第五節 | 薬理学教室 | ||

| 第六節 | 衛生学教室 | ||

| 第七節 | 細菌学教室 | ||

| 第八節 | 法医学教室 | ||

| 第九節 | 免疫学教室 | ||

| 第十節 | 公衆衛生学教室 | ||

| 第十一節 | 栄養学教室 | ||

| 第十二節 | 放射線健康管理学教室 | ||

| 第十三節 | 放射線基礎医学教室 | ||

| 第十四節 | 第一内科学教室 | ||

| 第十五節 | 第二内科学教室 | ||

| 第十六節 | 第三内科学教室 | ||

| 第十七節 | 第四内科学教室 | ||

| 第十八節 | 内科物理療法学教室 | ||

| 第十九節 | 老年病学教室 | ||

| 第二十節 | 第一外科学教室 | ||

| 第二十一節 | 第二外科学教室 | ||

| 第二十二節 | 第三外科学教室 | ||

| 第二十三節 | 脳神経外科学教室 | ||

| 第二十四節 | 胸部外科学教室 | ||

| 第二十五節 | 整形外科学教室 | ||

| 第二十六節 | 産科学婦人科学教室 | ||

| 第二十七節 | 小児科学教室 | ||

| 第二十八節 | 眼科学教室 | ||

| 第二十九節 | 皮膚科学教室 | ||

| 第三十節 | 泌尿器科学教室 | ||

| 第三十一節 | 精神医学教室 | ||

| 第三十二節 | 耳鼻咽喉科学教室 | ||

| 第三十三節 | 放射線医学教室 | ||

| 第三十四節 | 麻酔学教室 | ||

| 第三十五節 | 口腔外科学教室 | ||

| 第三十六節 | 形成外科 | ||

| 第三十七節 | 小児外科 |

| 第三章 附属病院 |

|---|

| 第一節 | 本院 | ||

| 第二節 | 分院 | ||

| 第三節 | 保健センター |

| 第四章 保健学科 |

|---|

| 第一節 | 人類生態学教室 | ||

| 第二節 | 疫学教室 | ||

| 第三節 | 保健栄養学教室 | ||

| 第四節 | 看護学教室 | ||

| 第五節 | 保健管理学教室 | ||

| 第六節 | 保健社会学教室 | ||

| 第七節 | 母子保健学教室 | ||

| 第八節 | 成人保健学教室 | ||

| 第九節 | 精神衛生学教室 |

| 第五章 附属施設 |

|---|

| 第一節 | 脳研究施設 | ||

| 第二節 | 医用電子研究施設 | ||

| 第三節 | 音声・言語医学研究施設 | ||

| 第四節 | 動物実験施設 | ||

| 第五節 | 医学図書館 |

| 付表 |

|---|

| 歴代医学部長 | |

| 歴代附属病院長 | |

| 歴代附属分院長 |

第六編 理学部 |

| 第一章 総説 |

|---|

| 第一節 | 沿革 | ||

| 第二節 | 在任表 | ||

| 第三節 | 理学部年表 | ||

| 第四節 | 学生数の変遷 | ||

| 第五節 | 各論記述に関する注意事項 |

| 第二章 数学科 |

|---|

| 第一節 | 数学教室の沿革 | ||

| 第二節 | 研究業績概観 |

| 第三章 物理学科 |

|---|

| 第一節 | 前史 | (東京大学理学部物理学科の成立に至るまで) | ||

| 第二節 | 第一期 | (東京大学の発足から本郷移転、最後の外国人物理学教師の帰国まで) | ||

| 第三節 | 第二期 | (物理学科の発展と理論物理学科、実験物理学科の分離・統合、関東大震災と地震学科の独立まで) | ||

| 第四節 | 第三期 | (大正末期より第二次世界大戦の終結まで) | ||

| 第五節 | 第四期 | (終戦より新制東京大学の発足まで) | ||

| 第六節 | 第五期 | (新制物理学科の発展、共同利用研究所の設置、原子力の教育・研究体制の発足) | ||

| 第七節 | 第六期 | (学内共同利用施設、東大紛争、物理学科の拡充) | ||

| 第八節 | 附表・附図 | |||

| 第四章 天文学科 |

|---|

| 第一節 | 揺籃時代(明治十年-十八年) | ||

| 第二節 | 星学科の開設(明治十九年-二十九年) | ||

| 第三節 | 星学科としての約二十年(明治三十年-大正七年) | ||

| 第四節 | 文学科と改まって(大正八年-昭和十五年) | ||

| 第五節 | 戦災をはさんで(昭和十六年-三十四年) | ||

| 第六節 | 本郷キャンパスに移って(昭和三十五年) |

| 第五章 地球物理学科 |

|---|

| 第一節 | 地震学講座の創設 | ||

| 第二節 | 地震学科の新設と気象学講座の創設 | ||

| 第三節 | 明治中期-大正末期における地震学 | ||

| 第四節 | 地球物理学科の設立 | ||

| 第五節 | 戦後の地球物理学科 | ||

| 第六節 | 戦後の地球物理学教室 |

| 第六章 化学科 |

|---|

| 第一節 | 東京大学創立以前の化学教育と本学科の起源 | ||

| 第二節 | 化学科の創設期から講座制採用まで | ||

| 第三節 | 化学科各講座の創設と担任者の系譜 | ||

| 第四節 | 化学科各講座(研究室)における担任者の系譜 | ||

| 第五節 | 化学科における教育 | ||

| 第六節 | 化学科の建物 |

| 第七章 生物化学科 |

|---|

| 第一節 | 生物化学科新設の経緯 | ||

| 第二節 | 創設当時の生物化学科講座 | ||

| 第三節 | 研究分野の展開 | ||

| 第四節 | 生物化学科と大学院専門課程 |

| 第八章 生物学科動物学教室 |

|---|

| 第一節 | モース・ホイットマン教授時代 | ||

| 第二節 | 箕作・飯島教授時代 | ||

| 第三節 | 箕作・飯島・渡瀬教授時代 | ||

| 第四節 | 飯島・渡瀬・五島教授時代 | ||

| 第五節 | 谷津教授時代 | ||

| 第六節 | 岡田・合田・鎌田教授時代 | ||

| 第七節 | 新制大学の発足と動物学教室 | ||

| 第八節 | 竹脇・藤井・木下教授時代 | ||

| 第九節 | 五講座の完成時代 | ||

| 第十節 | 動物学教室の現状 |

| 第九章 生物学科植物学教室 |

|---|

| 第一節 | 東京大学時代(明治十年-十九年) | ||

| 第二節 | 帝国大学理科大学時代(明治十九年-三十年) | ||

| 第三節 | 東京帝国大学理科大学時代(明治三十年-大正八年) | ||

| 第四節 | 東京帝国大学理学部時代(大正八年-昭和二十四年) | ||

| 第五節 | 新制東京大学時代 | ||

| 第六節 | 戦後における研究の変遷 |

| 第十章 生物学科人類学教室 |

|---|

| 第一節 | 前史 | ||

| 第二節 | 本史 第一期 人類学講座 | ||

| 第三節 | 本史 第二期 人類学科 | ||

| 第四節 | 本史 第三期 新制大学 |

| 第十一章 地学科地質学教室 |

|---|

| 第一節 | 沿革の概要 | ||

| 第二節 | 地質学教室における教育 | ||

| 第三節 | 地質学科における研究の流れ |

| 第十二章 地学科鉱物学教室 |

|---|

| 第一節 | 日本の鉱物学の創成期 | ||

| 第二節 | 鉱物学科の設置と明治大正期の研究状況 | ||

| 第三節 | 昭和初期 | ||

| 第四節 | 戦中時代と疎開 | ||

| 第五節 | 戦後の国際社会への復帰と新制大学制度発足 | ||

| 第六節 | 高度成長期と国際学会の開催 | ||

| 第七節 | 鉱物学第二講座設置と理学部五号館への移転に向けて |

| 第十三章 地学科地理学教室 |

|---|

| 第一節 | 地理学教室の創設(明治三十五年-大正七年) | ||

| 第二節 | 地理学科の新設(大正八年-昭和四年) | ||

| 第三節 | 敗戦までの地理学教室(昭和四年-二十年) | ||

| 第四節 | 戦後の地理学教室(昭和二十年-三十二年) | ||

| 第五節 | 東京大学地理学教室研究総合体制案の策定(昭和三十三年-三十六年) | ||

| 第六節 | 二講座になった地理学教室(昭和三十六年-五十二年) |

| 第十四章 情報科学科 |

|---|

| 第十五章 附属教育・研究施設 |

|---|

| 第一節 | 附属植物園 | ||

| 第二節 | 附属臨海実験所 | ||

| 第三節 | 地球物理研究施設 | ||

| 第四節 | 高エネルギー物理学実験施設・素粒子物理学国際協力施設 | ||

| 第五節 | 分光化学センター |

第七編 農学部 |

| 第一章 農科大学時代(明治二十三年-大正七年) |

|---|

| 第一節 | 農科大学の沿革及び創設 | ||

| 第二節 | 学科及び講座等の変遷 | ||

| 第三節 | 実科制度・篤志農夫制度等 | ||

| 第四節 | 主要人事 |

| 第二章 大正・昭和初期(旧制大学時代大正八年-昭和二十年八月終戦) |

|---|

| 概 況 | |||

| 第一節 | 学科及び講座等の変遷 | ||

| 第二節 | 実科・教員養成所の変遷 | ||

| 第三節 | 農学部の本郷移転と施設拡充 | ||

| 第四節 | 戦時下の農学部 | ||

| 第五節 | 主要人事 |

| 第三章 戦後第一期(昭和二十年-三十八年) |

|---|

| 概 況 | |||

| 第一節 | 敗戦と農学部 | ||

| 第二節 | 新制大学の発足と農学部 | ||

| 第三節 | 学科、講座及び学科目等の変遷 | ||

| 第四節 | 戦後の社会状況と農学部の学生及び教職員の生活等 | ||

| 第五節 | 主要人事 |

| 第四章 戦後第二期(昭和三十九年-五十二年) |

|---|

| 概 況 | |||

| 第一節 | 学科及び講座等の変遷 | ||

| 第二節 | 大学改革をめぐる動きと農学部 | ||

| 第三節 | 主要人事等 |

| 第五章 農学部学科史 |

|---|

| 第一節 | 農業生物学科 | ||

| 第二節 | 林学科 | ||

| 第三節 | 畜産獣医学科 | ||

| 第四節 | 農芸化学科 | ||

| 第五節 | 水産学科 | ||

| 第六節 | 農業経済学科 | ||

| 第七節 | 農業工学科 | ||

| 第八節 | 林産学科 |

| 第六章 農学部附属施設史 |

|---|

| 第一節 | 農場 | ||

| 第二節 | 演習林 | ||

| 第三節 | 水産実験所 | ||

| 第四節 | 牧場 | ||

| 第五節 | 東京大学農学部附属家畜病院史 | ||

| 第六節 | 緑地植物実験所 |

第八編 薬学部 |

| 序 章 近代薬学の形成経路 |

|---|

| 第一節 | 前史の価値体系 | ||

| 第二節 | ドイツ系医薬学制度の移植 | ||

| 第三節 | 近代薬学の萌芽 |

| 第一章 薬学部の源流 |

|---|

| 第一節 | 製薬学校設立計画 | ||

| 第二節 | 製薬予科創設 | ||

| 第三節 | 薬学教育の基礎づくり | ||

| 第四節 | 本郷の新築教場に移転 |

| 第二章 製薬学科の歴史的役割 |

|---|

| 第一節 | 東京大学創立 | ||

| 第二節 | 製薬学科の再編成 | ||

| 第三節 | 本科外国人教師素描 | ||

| 第四節 | 製薬学科第一回卒業式 | ||

| 第五節 | 学位授与式 | ||

| 第六節 | 通学生制度の発足 | ||

| 第七節 | 製薬学別課の開設 | ||

| 第八節 | 製薬士のドクトル誕生 | ||

| 第九節 | 製薬学科の終局 |

| 第三章 医科大学薬学科の確立 |

|---|

| 第一節 | 帝国大学令の波紋 | ||

| 第二節 | 帝国大学医科大学薬学科の教科体制 | ||

| 第三節 | 薬学科教官の傍系任務 | ||

| 第四節 | 学位令制定 | ||

| 第五節 | 薬学三講座設定 | ||

| 第六節 | 薬学教室移転前後 |

| 第四章 明治後期の薬学科の進展 |

|---|

| 第一節 | 薬学博士の学位令制定 | ||

| 第二節 | 卒業式の特例 | ||

| 第三節 | 薬学科教官の活動分野 | ||

| 第四節 | 赤煉瓦教室の完成 | ||

| 第五節 | 薬品製造学講座新設 | ||

| 第六節 | 薬局長の官制と模範薬局の独立 | ||

| 第七節 | 明治の終幕 |

| 第五章 躍動する大正時代 |

|---|

| 第一節 | 転換期の特色 | ||

| 第二節 | 停年制のさきがけ | ||

| 第三節 | 医学部薬学科に改組 | ||

| 第四節 | 薬学教室の新生面 | ||

| 第五節 | 関東大震災と薬学教室 | ||

| 第六節 | 寄附講座計画の概要 |

| 第六章 昭和前半-戦前戦中の業績 |

|---|

| 第一節 | 臓器薬品化学講座の新設 | ||

| 第二節 | 教室の学統と概況 | ||

| 第三節 | 薬品分析化学講座新設 | ||

| 第四節 | 決戦下の大学 |

| 第七章 戦後の体制づくり |

|---|

| 第一節 | 終戦時の混乱と助手会の健闘 | ||

| 第二節 | 新制東京大学薬学科の経過 | ||

| 第三節 | 講座担任交替 | ||

| 第四節 | 薬学教育基準設定 | ||

| 第五節 | 薬学科の新学科課程(カリキュラム) | ||

| 第六節 | 製剤学講座新設 | ||

| 第七節 | 新制大学院入学 | ||

| 第八節 | 生理化学講座と薬品作用学講座の相関 | ||

| 第九節 | 第一講座担任交替 | ||

| 第十節 | 研究機関との連携 | ||

| 第十一節 | 薬学教室第一期増築竣工 |

| 第八章 薬学部の創立 |

|---|

| 第一節 | 薬学部の創立 | ||

| 第二節 | 製薬学科の新設と講座増設 | ||

| 第三節 | あいつぐ講座の増設 | ||

| 第四節 | 大学院に製薬化学専門課程新設 | ||

| 第五節 | 大学院薬学研究科の新設 | ||

| 第六節 | 薬学研究施設の新設 | ||

| 第七節 | 講座の新設 | ||

| 第八節 | 大学紛争 |

| 第九章 薬学部の発展、ライフサイエンスの確立へ |

|---|

| 第一節 | カリキュラムの再改訂 | ||

| 第二節 | 再びカリキュラムの画期的な改訂 | ||

| 第三節 | 赤煉瓦建物の建てかえ | ||

| 第四節 | 生命薬学専門課程の新設 | ||

| 第五節 | 創立百年を迎える |

| 付 |

|---|

| 建物 | |

| カリキュラム | |

| 薬学部研究施設 |

- カテゴリナビ

-

- 東京大学百年史